무슨 공상과학 같은 발상이냐고요? ‘수중 데이터센터’는 현실에서 작동 중입니다. 미국과 중국에선 이미 선보였고, 한국에서도 곧 등장할 예정이죠. 기발하면서도 실용적인 기술, 수중 데이터센터를 들여다봅니다.

*이 기사는 7월 18일 발행한 딥다이브 뉴스레터의 온라인 기사 버전입니다. ‘읽다 보면 빠져드는 경제뉴스’ 딥다이브를 뉴스레터로 구독하세요.

https://www.donga.com/news/Newsletter

미친 아이디어, 현실이 되다

천재적인가 아니면 미친 짓인가(Brilliant or Crazy)?2014년 마이크로소프트가 ‘네이틱(Natick) 프로젝트’를 시작했을 때 나온 반응입니다. 데이터센터를 통째로 바닷속에 잠수시키는 전례 없는 실험이었죠.

MS의 직원 아이디어 공유 행사인 ‘씽크위크(ThinkWeek)’에서 수중 데이터센터를 제안한 건 엔지니어인 션 제임스(현 MS 에너지·데이터센터 연구 부문 부사장). 해군 잠수함에서 복무한 경험이 있는 그는 수중 데이터센터가 얘기된다고 확신했다는데요.

일단 수중 데이터센터는 열을 식히는 데 차가운 바닷물을 이용합니다. 그럼 데이터센터 전체 운영비용의 40% 가까이 차지하는 냉각 비용을 대폭 절감할 수 있다는 게 가장 큰 장점이고요. 또 이건 토목공사 필요 없이, 공장에서 만들어서 바다에 가라앉히면 설치할 수 있거든요. 건설 기간을 획기적으로, 아마도 90일 정도로 단축할 수 있을 거라고 내다봤죠.

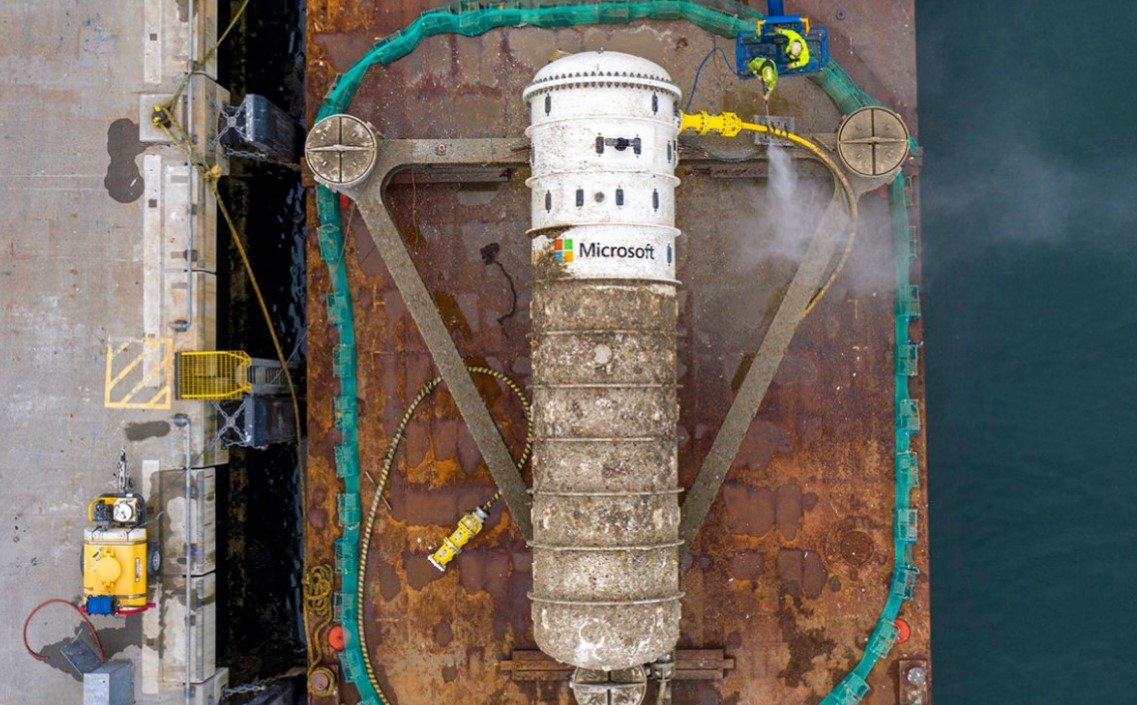

MS는 이 놀라운 아이디어를 채택했습니다. 2018년 봄, 스코틀랜드 오크니섬의 35m 깊이 해저에 컨테이너 크기의 밀폐된 데이터센터가 설치됩니다. 이후 2년간의 시험가동을 마친 이 세계 최초의 수중 데이터센터는 2020년 여름 따개비와 해조류로 뒤덮인 모습으로 건져 올려졌죠.

당시 MS가 분석한 결과는 꽤 인상적이었습니다. 2년간 가동된 855대 서버 중 고장 난 건 6대뿐. 고장률이 육지 데이터센터의 8분의 1밖에 되지 않았죠. 바닷속이 육지보다 훨씬 나은 환경이었던 셈입니다.

왜 그럴까요? MS는 두 가지 이유를 꼽습니다. ①내부를 산소와 달리 부식성이 낮은 질소로 채웠기 때문이고요. ②무인으로 운영되기 때문에 사람이 들락날락하면서 건드려서 고장 낼 일이 일절 없었죠. MS는 수중 데이터센터가 “신뢰성이고 실용적이며 지속 가능하다”고 성과를 공개했는데요.

그래서 이후 MS는 바다 곳곳에 데이터센터를 심어뒀을까요? 아니요. 그걸로 끝이었습니다. 지난해 MS 측은 “세계 어디에도 수중 데이터센터를 짓지 않을 것”이라고 공식적으로 밝혔죠. 대신 MS는 수중 데이터센터와 관련된 특허를 오픈소스로 공개했습니다.

가능성만 확인한 채 허무하게 끝난 MS의 도전. 하지만 MS가 불을 지핀 수중 데이터센터에 대한 열정은 이제 엉뚱한 곳에서 피어나고 있습니다. 바로 중국이죠.

중국에선 ‘전략 산업’

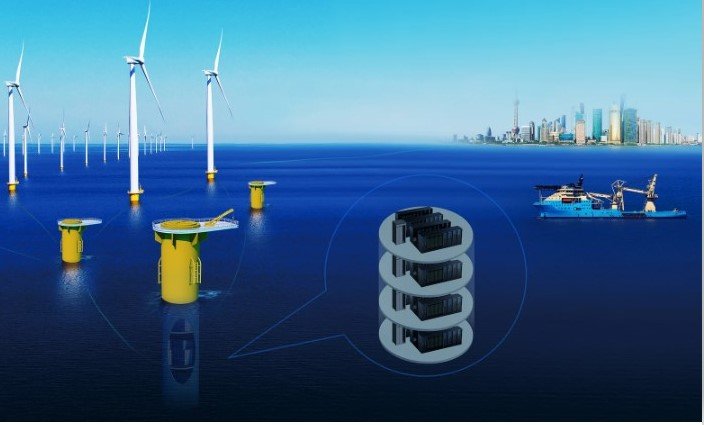

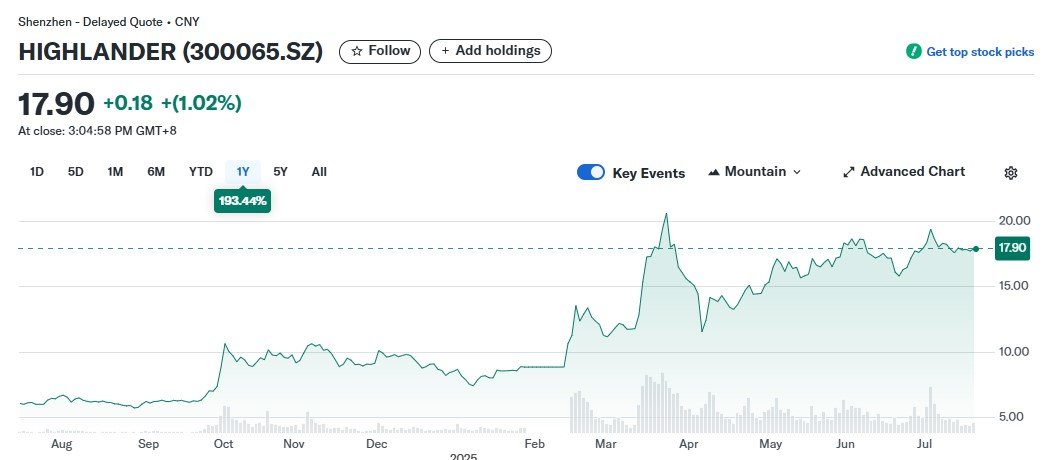

118%. 중국 선전거래소에 상장된 기술기업 하이랜더(중국명 ‘海兰信’)의 올해 주가 상승률입니다. 시가총액 2조5000억원의 중소형주 하이랜더는 주가가 치솟으면서, 이제 PER(주가수익비율)이 300배가 넘습니다. 중국 정부가 ‘2025년 정부업무보고서’에서 전략적 신흥 사업으로 선정한 ‘심해기술’ 분야의 대표 수혜주로 꼽히면서 중국 개인투자자 매수세에 불이 붙었기 때문인데요.하이랜더는 현재 1단계인 하이난 수중 데이터센터를 3단계까지 확장해 나갈 계획(총 40MW)이고요. 올해 6월부터는 상하이 앞바다에 새로운 수중 데이터센터 설치를 진행 중입니다. 이건 올해 9월 가동될 거라는데요. 원자력 발전소 전력을 이용하는 하이난과 달리, 상하이 수중 데이터센터는 전력 대부분(97%)을 인근 해상풍력발전 단지에서 공급받을 거라고 하죠. 해상풍력과 수중 데이터센터, 두 해양 기술의 결합입니다.

아직은 워낙 초기 단계라서 이런 설명을 다 믿어도 되나 싶긴 한데요. MS도 접은 프로젝트를 중국 기업이 과감하고 빠르게 치고 나가고 있다는 점은 인상적입니다. 물론 중국 정부의 지원이 뒷받침되기 때문이죠.

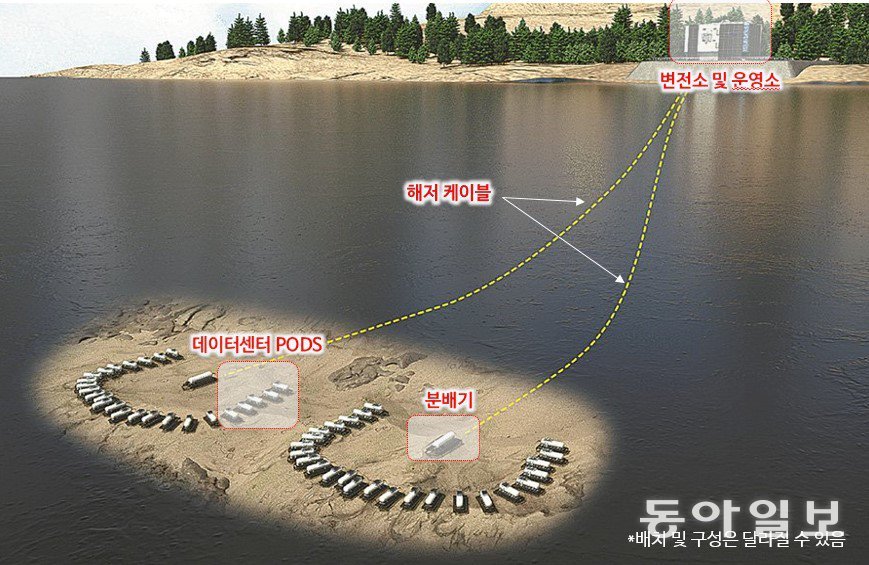

한국도 2027년에 생긴다

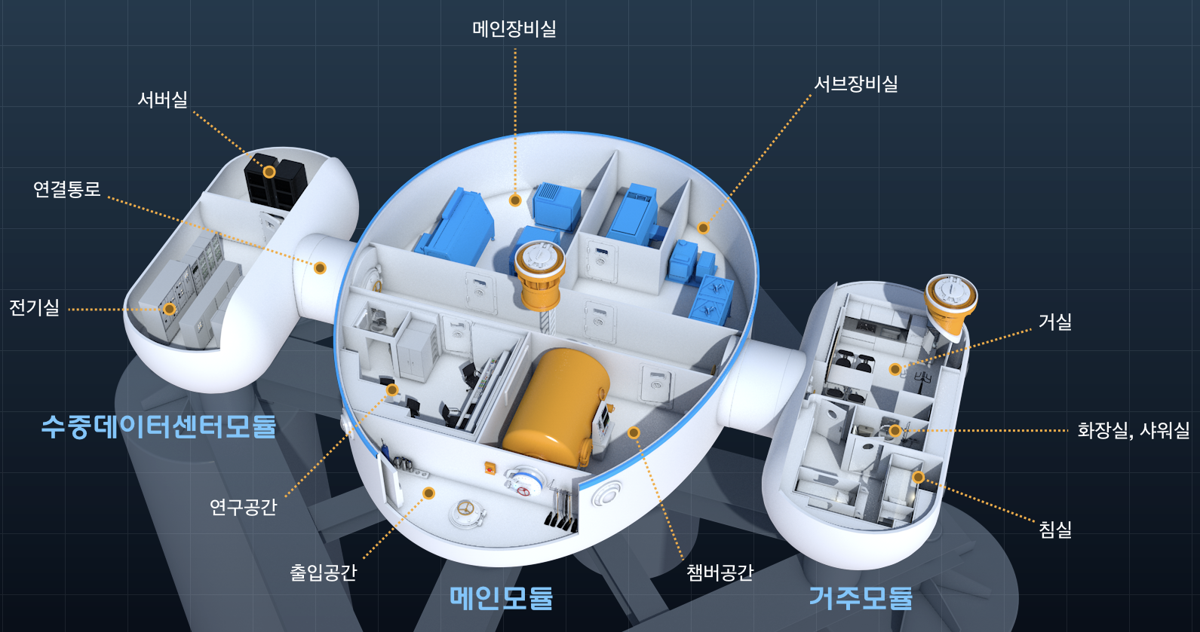

여기까지 보시고 이런 생각 들지 않으세요. 수중 데이터센터, 그거 삼면이 바다인 우리나라에 딱인데? 네, 그렇습니다. 그래서 지금 한국도 이와 비슷한 프로젝트를 진행 중입니다. 2027년 울산 앞바다 수심 30m 지점에 들어설 ‘해저기지’의 한 부분인 ‘수중 데이터센터 모듈’이 그것이죠. 이 계획대로라면 미국, 중국에 이어 세계에서 세 번째로 수중 데이터센터를 운영하는 나라가 될 겁니다.현재 한국해양과학기술원은 이 해저기지뿐 아니라 별도의 수중 데이터센터 단지를 구축하는 새로운 사업도 기획 중인데요. “우리의 수중 데이터센터 냉각 방식이 (MS나 중국보다) 좀 더 개선된 방식일 것”이라고 자부하는 한국해양과학기술원 한택희 책임연구원과의 일문일답을 소개합니다.

-‘수중 데이터센터 모듈’이 포함된 해저기지, 이미 설계는 마치신 거죠?

“설계는 다 해놨고, 최종 조정만 한 다음에 아마 내년부터 제작에 들어갈 겁니다. 바다에 설치하는 건 2027년쯤이 될 거고요.”

-수중 데이터센터는 미국 마이크로소프트가 선도적으로 개척한 기술인데요. 왜 MS는 이걸 상용화하지 않았을까요?

“바다에 들어가면 따개비가 달라붙어서 냉각 파이프가 막히게 되거든요. 그러다 보니 냉각 효율이 자꾸 떨어진 거죠. 결국 테스트만 해보고 그다음엔 하지 않고 있죠.”

-따개비가 붙고 냉각 효율이 떨어지는 문제는 기술로 해결 가능한가요?

“MS나 중국 하이랜더는 바닷물을 직접 빨아들여서, 해수가 서버 쪽 열을 식힌 뒤 나가는 방식이에요. 그러다 보니 MS는 그 파이프 안이 자꾸 막혔는데요. 하이랜더 경우엔 바닷물이 한번은 오른쪽으로, 또 한번은 왼쪽으로, 이렇게 방향을 바꿔가며 흐르게 해서 파이프 속을 청소해 주는 식입니다. 바닷물의 입구와 출구가 서로 바뀌는 거죠. 하지만 그렇다고 해서 완전하진 않겠지만요.”

-그러게요. 완전히 해결되진 않겠네요.

“이와 달리 저희는 자동차 냉각수와 비슷한 방식입니다. 자동차는 냉각수가 엔진 주위를 순환하다 뜨거워지면, 차량 앞의 라디에이터를 통해 차가운 공기를 쐬면서 식잖아요. 그와 똑같이 저희는 청수(깨끗한 물) 냉각 시스템을 씁니다. 바닷물을 직접 쓰지 않고요. 뜨거워진 청수가 바깥으로 나온 파이프를 타고 지나가면서 외부 바닷물에 의해 식혀지면, 그 찬물이 다시 안으로 들어가는 거죠. 폐쇄형 시스템이라 파이프 속이 막힐 일이 없습니다.”

-냉각수가 따로 있는 거군요. 바닷물이 냉각 시스템 안으로 직접 들어가지 않기 때문에 따개비 같은 불순물이 섞일 염려가 없고요.

“맞습니다. 마치 자동차가 달리면서 냉각수를 찬 빗물로 식히는 것과 비슷하다고 보면 됩니다.”

-중국이 상하이에 새로 설치하는 수중 데이터센터는 전력 대부분을 해상풍력으로 연결한다더라고요. 우리나라도 그렇게 할 수 있을까요.

“해저케이블 공사비가 만만찮거든요. 육상이든 해상이든 가장 가까운 발전소의 전기를 쓰는 게 가장 효율적이죠. 결국 데이터센터 단지 근처에 어느 발전소가 있느냐에 따라서 달라질 겁니다. 만약 근처에 해상풍력 단지가 있다면 어차피 거기 해저케이블이 들어가니까, 그 케이블이 지나가는 중간 지점에 만들면 효율적이겠죠.”

-우리나라는 땅이 좁다 보니, 바닷속에 데이터센터를 짓는다는 아이디어가 솔깃하긴 한데요. 아무래도 투자비가 더 많이 들지 않을까요?

“투자비 더 들지 않습니다.”

-그래요?

“육상은 일단 부지 비용이 들고요. 그게 아니라도 건물을 보기 좋게 잘 지어야 하잖아요. 조경도 신경 써야 하고. 그런데 수중 데이터센터는 그냥 통 안에 서버만 넣으면 되니까 훨씬 간단합니다. 저희가 공사비를 뽑아보니 더 들지 않고, 오히려 약 20% 공사비를 줄일 수 있습니다.”

-육상보다 훨씬 실용적으로 지을 수 있군요. 수중 데이터센터는 사람의 접근이 매우 어려운데요. 고장이 큰 문제 아닐까요.

“일단 MS 발표에 따르면 고장률은 육지의 8분의 1 수준으로 낮고요. 저희가 기획 중인 대단지 수중 데이터센터의 경우, 설계 수명은 30년인데요. 고장이 나면 여러 세트의 팟(Pod) 중 고장 난 부분만 살짝 들어 올려서 수리한 뒤 다시 가라앉히는 식이 될 겁니다. 어차피 설치를 위해선 그걸 들고 내릴 수 있는 장비가 필요한데, 그 장비를 관리에도 쓰는 거죠.”

-박사님, 근본적인 궁금증이 생겼는데요. 처음에 왜 이 연구를 하게 되셨어요?

“지금 진행 중인 해저기지 사업이 시작된 건 2022년인데요. 사실 기획은 제가 2012년도에 했어요.”

-2012년이요? 그땐 MS도 이런 연구를 하지 않았고, 아무것도 없었을 때인데요?

“당시엔 심사위원이 볼펜 집어던지면서 이런 걸 왜 하느냐고, 공상과학 소설 쓰지 말라고 그랬었죠.”

-그저 황당한 계획으로 생각했군요.

“2019~2020년쯤 다시 얘기하니까, 그때는 통하더라고요. 어떻게 하면 해저기지가 경제성이 있을까를 고민하다가 수중 데이터센터를 모듈 중 하나로 넣었고요. 그러고 나서 찾아보니까 MS도 이걸 하고 있더라고요. 그땐 아직 중국엔 하는 곳이 없었고요.”

-요즘 AI와 데이터센터가 워낙 큰 화두라서요. 우리나라도 수중 데이터센터나 해저기지에 대한 관심이 높아지지 않을까요?

“이 바닥(해양 기술 분야)이 좁다 보니까 외국 기업이나 관련 기관에선 우리가 어떻게 하는지에 관심이 매우 많아요. 자꾸 어떻게 진행되는지 물어보죠. 우리나라도 앞으로 좀 그래야(관심이 높아져야) 할 텐데요.” By.딥다이브

유럽에선 우주에 데이터센터를 설치하는 계획이 검토되고 있다고 하죠. AI 시대에 필수적인 초거대 데이터센터를 어떻게 효과적으로 늘려갈지에 대한 고민이 커지는데요. 주요 내용을 요약해 드리자면

-AI엔 데이터센터가 필요하고, 데이터센터는 냉각이 무엇보다 중요합니다. 수심 30m의 차가운 바닷속에 수중 데이터센터를 설치하는 이유입니다.

-미국 마이크로소프트는 이미 2018~2020년 시험가동을 마쳤습니다. 육지보다 고장률이 8분의 1로 줄어들었다는 성과도 공개했죠. 하지만 추가적인 설치는 없을 거라고 합니다.

-‘심해 기술’에 열을 올리는 중국에선 2023년 하이난 앞바다에 이어 올해 9월 상하이 앞바다에도 수중 데이터센터가 설치됩니다. 아직은 초기단계이지만 정부 지원에 힘입어 빠르게 확장 중이죠.

-한국도 이 분야에선 존재감이 있습니다. 수중 데이터센터 모듈이 포함된 해저기지가 2027년 울산 앞바다에 설치될 예정입니다. 한층 규모를 키운 수중 데이터센터 단지도 구상 중이고요. 공상과학 같은 이 아이디어가 현실이 되길 기대합니다.

*이 기사는 7월 18일 발행한 딥다이브 뉴스레터의 온라인 기사 버전입니다. ‘읽다 보면 빠져드는 경제뉴스’ 딥다이브를 뉴스레터로 구독하세요.

https://www.donga.com/news/Newsletter

딥다이브 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

글로벌 포커스

구독

-

브레인 아카데미 플러스

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![열나는 데이터센터, 바다에 빠뜨리자…美·中 이어 한국도 나선다[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/18/132025519.1.jpg)

댓글 0