[한반도 할퀸 ‘괴물 폭우’]

산청-가평, 산사태 취약 지역 제외… “모든 산림 점검 어려운게 현실”

폭우 늘며 4년간 산사태 3배 이상 증가

“산사태 취약지역 기준 조정하고… 토양 결속 강한 수종 심어 예방을”

닷새간 이어진 집중호우로 경남 산청과 경기 가평에서 산사태가 발생해 최소 10명이 숨지는 참사가 발생한 가운데, 인명 피해가 난 이들 지역이 산림당국의 산사태 취약지역 관리 대상이 아니었던 것으로 파악됐다. 기후변화로 단시간 집중호우가 잦아지며 최근 4년간 산사태가 3배 이상 늘어난 가운데 산림 전반을 재조사하고 산사태 취약지역 지정 기준을 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

● 취약지역 아닌 곳 안전 점검 시행 안 돼

20일 동아일보 취재에 따르면 산사태로 인명 피해가 발생한 산청군 산청읍 부리와 단성면 방목리는 산사태 취약지역으로 지정돼 있지 않았다. 인근 일부 지역이 취약지역으로 지정돼 있었지만, 사고가 난 지점은 아니었다. 특히 산청군 신안면 외송리 산38 일대는 지난해 산림청의 ‘취약지역 예비 후보지’에 올랐으나 심사에서 탈락해 관리 대상에서 제외된 것으로 나타났다. 이 지역에서는 이번 집중호우로 실종자가 발생했다.

사고 지역은 지자체의 산사태 안전점검 대상에도 포함돼 있지 않았다. 산림당국과 지자체는 올해 1∼3월 경남 지역 산사태 위험지역 170곳을 점검했는데, 이번에 피해가 난 산청읍은 대상에서 빠졌다. 지자체 관계자는 “점검 우선순위에서 제외된 지역이었다”며 “인력 부족으로 모든 산림을 점검하기 어려운 게 현실”이라고 전했다.

● 韓산림, 산사태 피해 3배 이상 급증

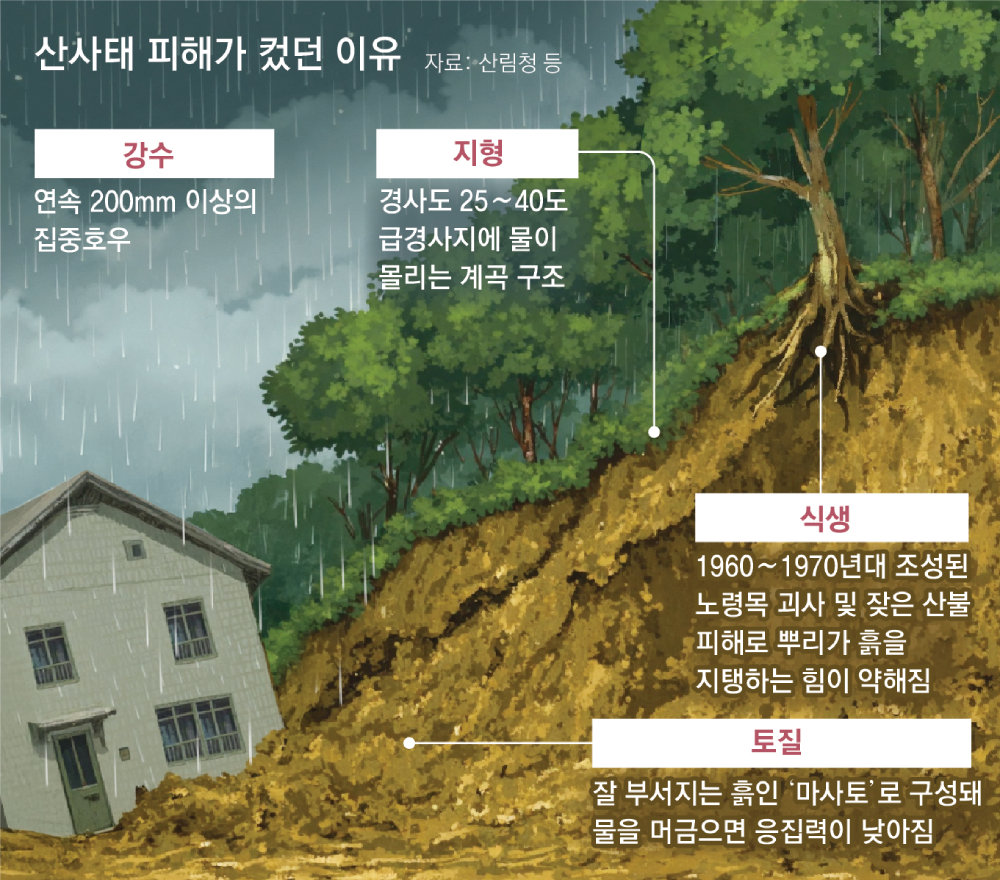

산사태가 잦은 이유로 우선 구조적 요인이 꼽힌다. 한국에서 산림은 국토의 63%를 차지하고 이 중 65%가 경사도 20도 이상의 급경사지다. 또한 풍화토가 많아 응집력이 낮은 데다 1960, 70년대 주로 조림된 아까시나무 등은 노령목이라 뿌리 고정력이 약하다. 침엽수 단일 수림 비중(약 41%)이 높아 산사태에 더 취약하다는 분석도 나온다. 침엽수는 산불에 약한데, 불에 탄 나무의 뿌리는 토양을 붙잡는 힘이 현저히 약해진다.

여기에 기후변화로 인해 극한 강우가 잦아지면서 산사태 위험을 높이고 있다. 산사태는 주로 여름철 집중호우 시기에 발생한다. 흙 속 공간에 물이 차면서 무거워진 흙이 마찰력을 잃고 아래로 쏟아지기 때문이다. 2015년부터 2023년까지 산사태 피해 면적을 분석한 결과, 7월(715ha·26.5%)과 8월(1561ha·57.9%)에 전체 피해의 80% 이상이 집중됐다.

시간당 50mm 이상의 폭우는 1970년대 연평균 7.1회에서 2000년대 18회로 2.5배 이상으로 늘었다. 국지성 집중호우 발생 빈도도 함께 증가했다. 산사태 피해 건수는 2016∼2019년 651건에서 2020∼2024년 2232건으로 급증했다.

전문가들은 산사태 취약지역 기준을 현실에 맞게 조정하고, 평상시 산림 조성 방식 자체를 근본적으로 바꿔야 한다고 지적한다. 서준표 국립산림과학원 산사태연구과 연구원은 “극한 강우 상황을 고려해 산사태 취약지역 지정 기준을 재조정하고, 적절한 수종을 식재해 나무뿌리와 토양이 단단히 결속되도록 해야 한다”며 “심근성(深根性) 수종은 뿌리가 깊게 뻗어 말뚝처럼 지반을 고정하고, 천근성(淺根性) 수종은 뿌리가 넓게 퍼져 토사를 잡아주는 그물망 역할을 한다. 이 과정을 통해 물을 머금고 저장하는 ‘녹색댐’ 기능도 강화될 수 있다”고 말했다.

동아일보 단독 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

여주엽의 운동처방

구독

-

D’s 위클리 픽

구독

-

양정무의 미술과 경제

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[단독]정부, 北개별관광 검토… 관계 복원 카드로 준비](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/21/132036835.1.jpg)

![[오늘과 내일/문병기]‘불량 초강대국’ 된 美, 대통령이 협상 나서야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/132036601.1.thumb.jpg)

댓글 0