접속하는 몸: 亞여성 미술가들展… 다음달 3일까지 국립현대미술관

日 구사마-美 차학경-韓 이불 등

세계서 주목한 작품 130여 점 모아

식민지배 맞선 동남아 작가도 주목

도트 무늬 작품으로 세계적 사랑을 받는 구사마 야요이(96). 미국 뉴욕 현대미술관(MoMA)에서 올해 10월 회고전을 가질 예정인 일본계 미국 작가 루스 아사와(1926∼2013). 메트로폴리탄미술관 외벽에 신작 조각을 설치한 이불(61)과 프랑스 파리 미술관 ‘부르스 드 코메르스’ 돔 공간에 설치 작품을 선보인 김수자(68)까지.최근 세계 현대 미술계에선 아시아 여성 작가들의 활약이 두드러진다. 구순에 가까워서야 베니스 비엔날레에 초청받은 김윤신 작가처럼, 그간 남성 중심의 미술 현장에서 주목받지 못하다 뒤늦게 조명받는 작가들도 있다. 이런 분위기에 맞물려 한국과 일본뿐만 아니라 여러 아시아 국가의 여성 작가들에게도 관심이 쏠리고 있다. 국립현대미술관에서 열리는 ‘접속하는 몸: 아시아 여성 미술가들’전을 계기로 여성 미술의 키워드를 살펴봤다.

● ‘나의 몸’이 곧 미술 소재

이번 전시는 1960년대 이후 여성 미술가들의 작품 130여 점을 모았다. 대부분 한국에서 처음 소개된다. 제목처럼 이번 전시에 선보인 아시아 여성 미술가들의 작품에서 발견되는 공통 키워드는 ‘몸’이다. 작가들은 자신의 몸을 본떠 조각을 만들거나, 임신·출산 등의 경험을 토대로 작업했다. 또 직접 자기의 몸을 재료로 퍼포먼스에 나서기도 했다.

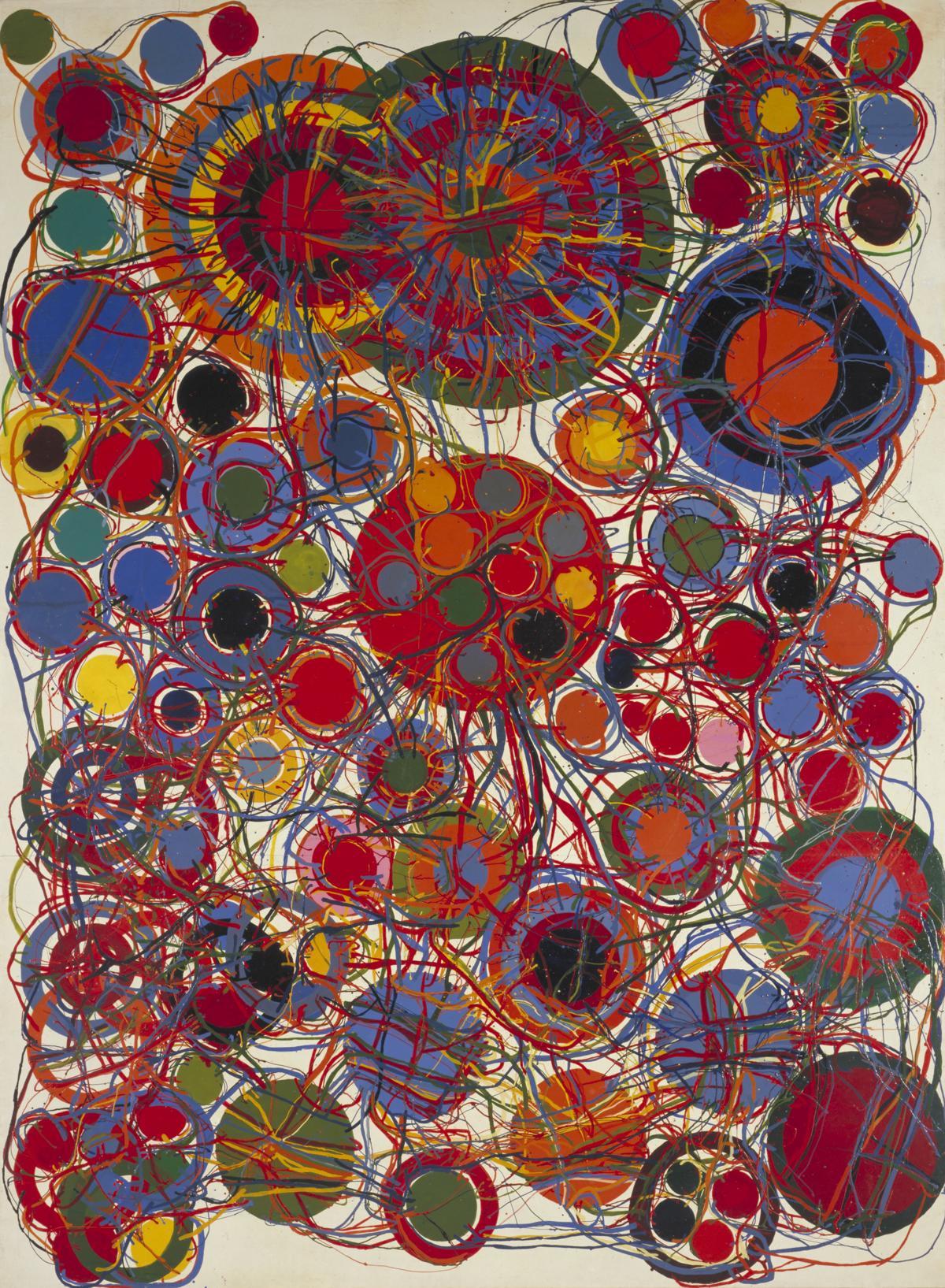

이를테면 조각이나 회화로 친숙한 구사마도 초기에는 자기 몸에 직접 점을 붙이고 행위예술을 펼쳤다. 영상 ‘자기소멸’에서 구사마는 자신의 몸은 물론이고 나무, 바위, 고양이 몸에 동그라미 모양 스티커를 붙이거나, 타인의 몸에 원형을 그린다. 모든 걸 점으로 뒤덮으며 나와 타인의 ‘경계 허물기’를 시도했다.

● 저항과 연대를 통한 공감

신체를 우주의 축소판으로 보고 그 속에 흐르는 기운을 드로잉으로 표현한 중국 작가 궈펑이의 ‘자유의 여신상’, 인도 출신의 세계적인 작가 므리날리니 무케르지의 ‘바산티(봄)’도 드로잉이나 섬유 같은 재료를 이용해 공감의 영역을 넓히려는 시도로 읽힌다.

이번 전시를 기획한 배명지 학예연구사는 “가부장제나 국가, 민족주의 이데올로기가 지배했던 ‘아시아’에서 그러한 체계를 몸으로 느끼고, 그 몸으로 저항하거나 의문을 제기하려고 했던 여성들의 작품에 주목했다”고 설명했다.

7일에는 한국과 중국, 일본, 대만, 필리핀 등 아시아 여성 미술 연구자와 문화 인류학자 등 8인이 참여한 심포지엄도 열린다. ‘아시아 여성 미술: 역사적 맥락’ ‘미술 너머: 해석과 담론’ ‘콜렉티비즘: 다공적, 집단적 신체’ 등의 연구가 발표된다. 전시는 다음 달 3일까지.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![미국 강가에서 낚시하는 여인의 정체…독립운동가 김마리아[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/132239239.3.thumb.jpg)

![가족이 다양해지면 정말 출산이 늘어날까?[이미지의 포에버 육아]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/132239831.1.thumb.jpg)

댓글 0