수학자에겐 연구실과 같은 칠판

추상적 아름다움에 매료된 작가… 세계 학자들 작업 사진으로 포착

수학자들의 개인적 에피소드… 한국 생산 분필 이야기도 담겨

◇지우지 마시오/제시카 윈 지음·조은영 옮김/248쪽·3만8000원·단추

오늘날의 수학자들은 모래판 대신 칠판에 분필로 숫자와 도형, 공식을 쓰며 생각을 가다듬고 동료 수학자들과 토론한다. 이 책에 나오는 칠판 사진 중 한 장의 주인공인 위상수학자 제임스 사이먼스는 이렇게 말한다.

“수학자들이 함께 일한다? 대부분 칠판을 둘러싸고 있을 것이다. 칠판은 이내 지워지고 다음 단계를 위한 공간이 마련된다. 결국엔 결론을 내지 못한 사람들이 팻말을 걸고 나간다. ‘지우지 마시오.’”

필즈상과 울프 수학상, 아벨상 등 세계 주요 수학상을 모두 수상한 그리고리 마르굴리스는 자신의 칠판에 담긴 공식에 대해 “몇 년째 지우지 않고 그냥 두고 있다”고 한다. “공식이 복잡하기도 하거니와 매번 다시 쓰기 번거롭기 때문이다.”

웃음이 배어 나오는 개인적 사연도 담겼다. 기하학이 전문 분야인 프랑스 수학자 에티엔 지스는 아이디어를 얻기 위해 칠판을 가까이 두면 좋겠다고 생각했다. 부인을 설득해 머리맡에 칠판을 걸어놓았다. “6개월 뒤, 칠판은 제 쓸모를 보여주지 못했고 침대에 분필 가루만 쌓였다. 칠판을 치우자고 하자 아내가 몹시 기뻐했다.”

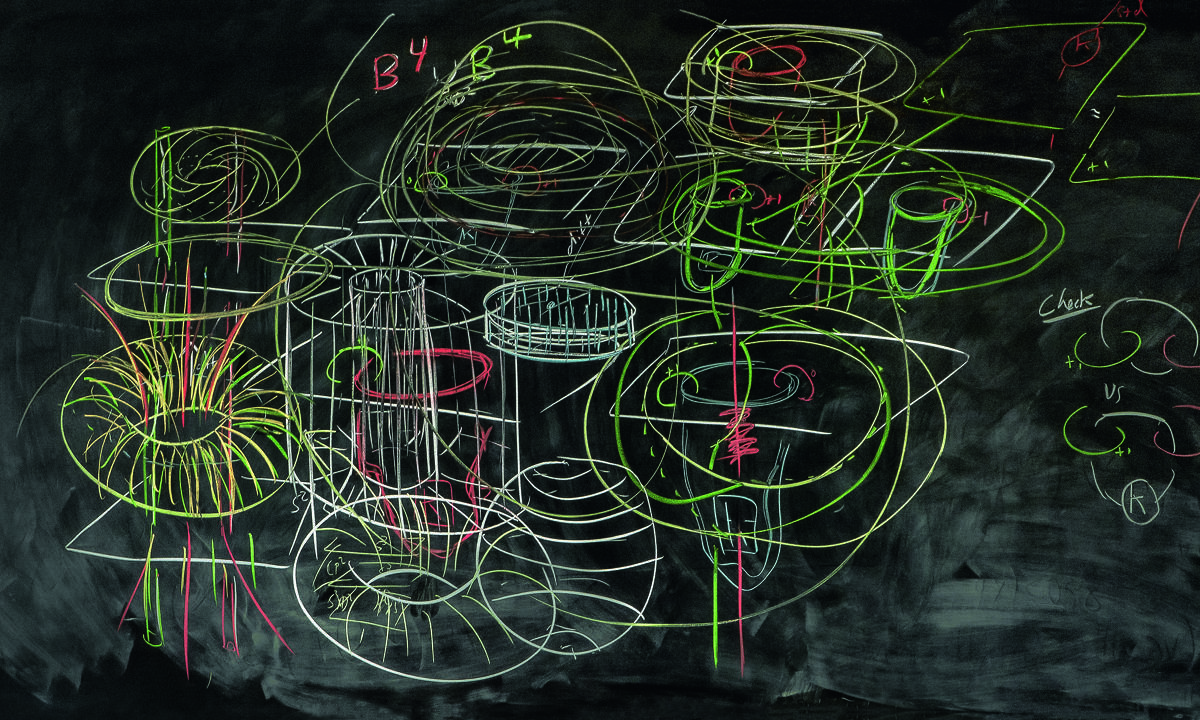

책을 기획하고 모든 사진을 직접 찍은 저자도 칠판에 적힌 내용 대부분은 이해하지 못한다고 고백한다. 그러나 때로는 흰색 분필만으로, 때로는 다양한 색으로, 때로는 숫자와 공식만이, 때로는 복잡한 도형이 있는 화면을 들여다보는 것만으로 인간의 두뇌 활동이 낳은 창의와 신비의 세계가 손에 잡힐 듯 다가오는 기분이 든다.

저자는 칠판이 “수학자의 집이자 실험실이고, 생각에 몰두를 허락하는 공간”이라고 말한다. 물론 모든 사람이 수학자들처럼 칠판과 분필이 필요하지는 않다. 하지만 자신의 생각을 정리하고 다른 사람과 의견을 나눌 도구는 누구에게나 필요하다. 지금 내게, 우리에게 정리와 공유를 위한 칠판과 분필은 무엇일까. 우리는 그것들을 충분히 활용하고 있을까. 원제 ‘Do Not Erase: Mathematics and their Chalkboards’(2021년).

책의 향기 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

어제의 프로야구

구독

-

그린에서

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[책의 향기/밑줄 긋기]나무 같은 사람이 되고 싶다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/08/08/132152508.4.jpg)

댓글 0