AI 영화 공모전 대상 현해리 감독

“이상한 일이다. 요즘 들어 유독 더 많은 방문자가 ‘이곳’을 찾는 느낌이 든다.”

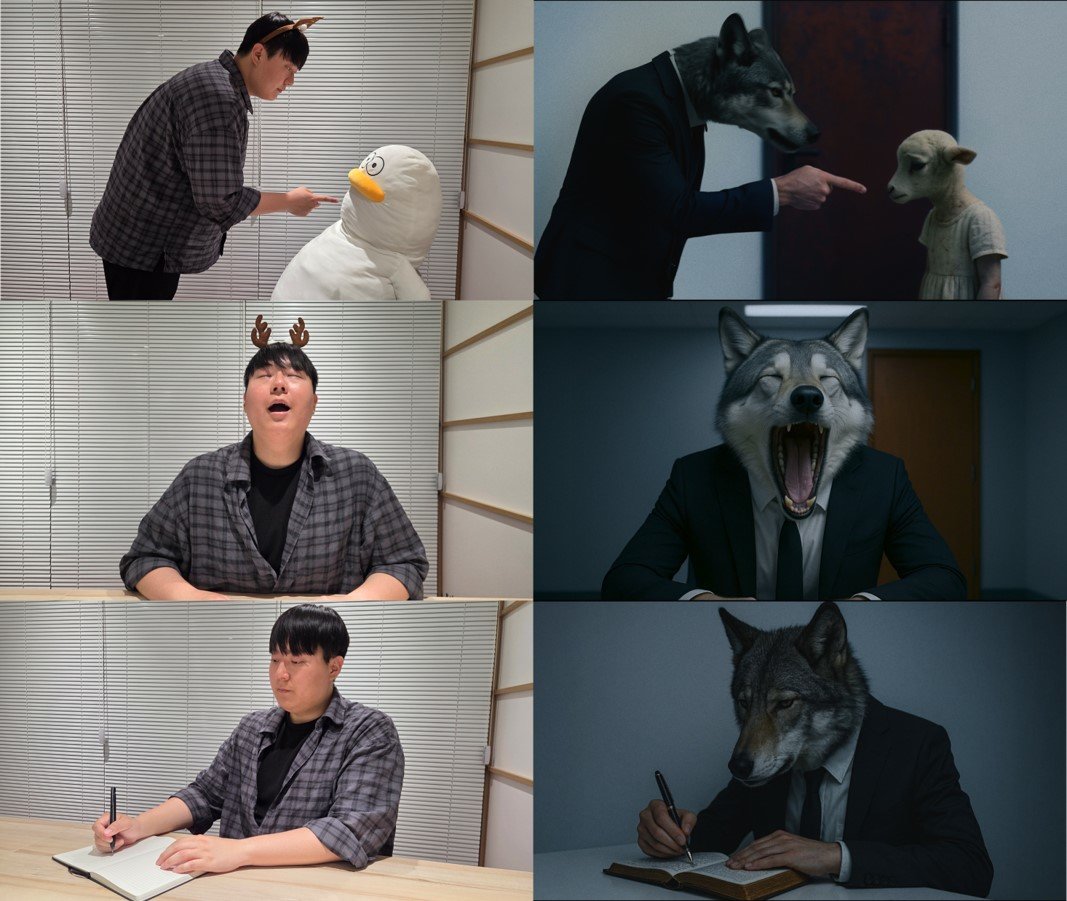

얼굴은 늑대, 몸은 사람인 ‘반인반수(半人半獸)’가 묵묵히 하얀 방을 지킨다. 반인반수의 직업은 ‘문지기’. 다양한 동물들을 맞이하고 상담한 뒤, 붉은 문으로 이끈다. 동물들은 왜 이 방을 찾아올까. 반인반수는 왜 문을 지키고 있는 걸까.

지난달 30일 발표된 제1회 CGV AI 영화 공모전 대상작인 단편영화 ‘더 롱 비지터’(The Wrong Visitor)는 이승과 저승 사이를 연결하는 공간을 다룬 작품. 11분이란 짧은 분량에 죽음과 존재에 대한 기묘한 상상, 반인반수라는 상징적 캐릭터, 기괴한 아름다움을 담은 점이 흥미롭다. 하지만 더 놀라운 건 이 영화가 대부분 인공지능(AI)으로 만들어졌다는 점이다.

영화를 만든 과정은 이렇다. 먼저 그는 자신이 생각한 아이디어로 시나리오를 직접 썼다. 어색한 문장이나 표현을 챗 GPT나 클로드와 같은 AI로 다듬었다. 현 감독은 “여러 명의 페르소나와 함께 글을 쓰는 기분”이라고 했다.

물론 쉽기만 한 건 아니었다. AI가 만들어준 캐릭터는 입 모양이 음성과 맞지 않았다. 성우가 녹음한 목소리에 맞춰 입 모양을 다시 AI로 조정해야 했다. 색감도 장면마다 달라서 사람이 직접 하나하나 보정해 통일감을 줘야 했다. 하지만 AI를 통해 단 8일 만에 최소한의 인력으로 고품질의 단편영화 한 편을 완성할 수 있었다.

현 감독은 현재 AI 기술을 활용한 장편 영화도 기획하고 있다. 올해 안에 완성해 관객에게 선보이는 게 목표다. 그는 AI가 영화계의 판도를 바꿀 수 있다고 볼까.

“AI가 때론 내가 원하지 않은 장면을 만들어 오기도 하는데 오히려 좋기도 했습니다. 저는 AI와 함께 일하는 ‘공동작업’을 했다고 생각해요. 같은 현장에서 일한 또 한 명의 스태프처럼요. ‘Film by AI(AI에 의한 영화)’가 아니라 ‘Film with AI(AI와 함께하는 영화)’의 시대가 이미 왔다고 생각합니다.”

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![세계 패권 언어 된 ‘인도-유럽어족’… 그 배경엔 말과 전차가 있었다[강인욱 세상만사의 기원]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/132166475.6.thumb.png)

댓글 0