美-獨-佛, 파업권 인정하되 ‘사업장 점거 금지’ 방어권도 보장

- 동아일보

-

입력 2025년 7월 30일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

[노란봉투법 포비아]

적법 쟁의땐 노조에 손배청구 못해… 노란봉투법, 불법파업도 면책 우려

佛선 위헌… 英 등 노조 책임 인정

김영훈 “노봉법, 노사 대화촉진법”

국회 환경노동위원회를 통과한 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)의 핵심 조항을 놓고 해외에서도 사례를 찾기 어려울 만큼 지나치게 노사 간 힘의 균형이 어긋난다는 논란이 확산되고 있다.노란봉투법의 주요 내용인 폭넓은 노동쟁의 개념과 정당한 쟁의행위의 경우 사용자의 손해배상청구 제한은 미국과 영국, 프랑스 등에서도 규정하고 있다. 하지만 사업장 점거를 금지하거나 대체근로를 허용해 사업장 ‘셧다운’을 막는 등 경영계의 방어권도 보장하며 균형을 맞추고 있다.

● 해외선 경영 방어권도 보장

미국, 일본, 프랑스 등도 쟁의행위 범위는 비교적 폭넓게 인정하고 있다. 국제노동기구(ILO)는 근로자의 경제·사회적 문제·정책 등에 관한 사항까지 파업권을 인정한다. 일본은 판례를 통해 인사나 경영권 등에 대한 쟁의행위도 인정한다. 미국은 ‘임금, 근로 시간 및 기타 조건, 협약 교섭이나 그 과정에서 발생하는 모든 분쟁’을 정당한 쟁의행위로 본다.

다만 이들 나라는 사업주 방어권도 보장하면서 노사 간 균형을 맞추고 있다는 게 경영계의 설명이다. 독일, 미국, 프랑스는 쟁의행위 시 사업장 점거는 금지한다. 독일, 미국, 일본, 영국, 프랑스는 쟁의행위가 벌어지면 대체근로를 허용한다.

손해배상 면책 범위를 규정한 노조법 개정안 3조 내용 중 적법한 쟁의행위에 대한 손해배상에서 노조와 근로자의 책임을 면책하는 사례는 미국, 독일, 프랑스 판례에도 있다. 하지만 불법 쟁의행위에 따른 손해까지 사업주가 손해배상을 청구할 수 없게 한 경우는 찾아보기 어렵다. 환노위를 통과한 노조법 개정안 3조는 사용자가 ‘그 밖 노동조합의 활동으로 손해를 입은 경우’에도 손해배상을 제한한다. 이 의미가 불분명하다 보니 노조의 불법 쟁의행위까지 손해배상을 청구할 수 없는지 여부가 명확하지 않다.

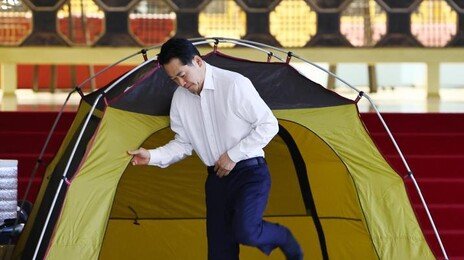

● 고용부 장관 “노란봉투법, 진짜 성장법”

김영훈 고용노동부 장관은 29일 정부서울청사에서 브리핑을 갖고 노란봉투법에 대해 “노사 대화 촉진법이자 상생의 법”이라며 “현장에서 실질적인 권한을 가진 사용자가 그에 상응하는 책임도 함께 지도록 하자는 것”이라고 밝혔다. 김 장관은 “하청 노동자는 원청의 사업장에서, 원청을 위해, 원청 노동자와 함께 일하면서도 자신들의 근로조건에 실질적 결정권을 가진 원청과는 대화조차 할 수 없었다”면서 “노사 간 자율적 대화가 더욱 촉진될 것으로 기대한다”고 말했다.

김 장관은 노란봉투법 시행 시 하청업체 파업이 빈번해질 수 있다는 우려에 대해 “노조법 2, 3조가 개정되지 않더라도 하청에 노조가 만들어지고 하청업체와 노사협상이 결렬되면 파업이 가능하다”고 일축했다. 고용부 관계자는 “사용자 지위가 인정되더라도 모든 근로조건으로 원청에 가서 교섭할 수 있는 것은 아니다”라며 “(경영계 우려대로) ‘365일 교섭한다’는 건 오도될 수 있다”고 말했다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

2

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

3

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

4

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

5

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

6

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

7

“징역 5년에 처한다”…무표정 유지하던 尹, 입술 질끈 깨물어

-

8

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

9

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

10

‘뇌 나이’ 젊게 하는 간단한 방법 있다…바로 ‘□□’

-

1

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

-

2

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

3

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

4

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

5

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

6

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

7

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

8

“징역 5년에 처한다”…무표정 유지하던 尹, 입술 질끈 깨물어

-

9

중국發 미세먼지-내몽골 황사 동시에 덮쳐… 전국 숨이 ‘턱턱’

-

10

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

트렌드뉴스

-

1

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

2

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

3

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

4

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

5

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

6

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

7

“징역 5년에 처한다”…무표정 유지하던 尹, 입술 질끈 깨물어

-

8

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

9

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

10

‘뇌 나이’ 젊게 하는 간단한 방법 있다…바로 ‘□□’

-

1

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

-

2

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

3

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

4

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

5

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

6

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

7

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

8

“징역 5년에 처한다”…무표정 유지하던 尹, 입술 질끈 깨물어

-

9

중국發 미세먼지-내몽골 황사 동시에 덮쳐… 전국 숨이 ‘턱턱’

-

10

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0