공유하기

이백을 향한 만가[이준식의 한시 한 수]〈324〉

- 동아일보

글자크기 설정

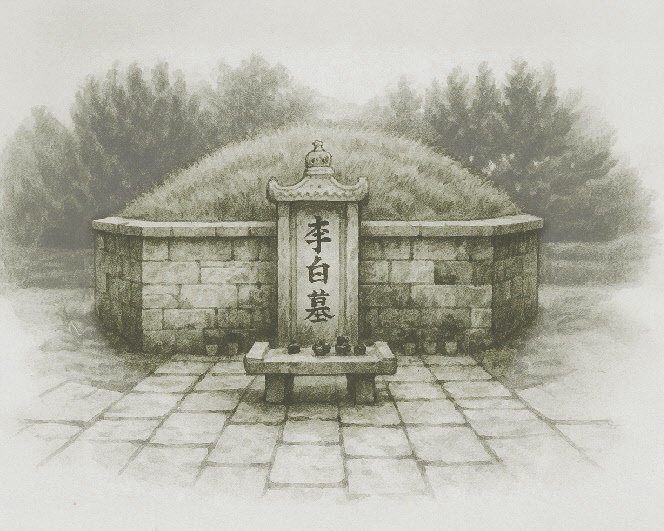

채석 강변 이백의 묘, 무덤을 감싸고 아득히 구름까지 이어진 들풀.

슬프다! 삭막한 무덤에 갇힌 유골. 한때는 경천동지할 문장을 남겼거늘.

무릇 시인들은 대부분 운세가 사나웠는데, 그중 이백보다 더 불운한 이는 없으리.

但是詩人多薄命, 就中淪落不過君.)―‘이백의 묘(이백묘·李白墓)’ 백거이(白居易·772∼846)

이백을 기리는 만가(挽歌) 같은 시. 시인은 경천동지할 문장을 남긴 이백의 족적과 대비되는 황량한 무덤 앞에서 비탄에 잠긴다. 고인의 삶이 왜 불운했을까. 호방한 기질에다 주정(酒酊)을 부리며 거친 언행을 마다하지 않은 그였으니 주류 사회, 기득권층과의 마찰은 불문가지다. 현종의 총애에서 멀어지고, 숙종 치하에서는 죽음 직전까지 내몰렸던 고인의 이력을 회고하면서 시인은 애써 ‘시인들은 대부분 운세가 사나웠다’라 자위한다. 하긴 두보도 ‘문장가는 운수대통하는 걸 싫어한다’(‘하늘 끝에서 이백을 그리다’)라며 이백을 옹호한 바 있으니 이런 논리가 속설처럼 퍼져 있었던 듯하다. 개성 강한 문인의 곤고(困苦)한 삶에 대한 안타까움을 역설한 듯도 하다.

채석 강변은 이백이 아저씨뻘 친척에 의탁하여 말년을 보내면서 자주 찾았던 곳. 여기서 지은 시만 50여 수나 된다. 이곳 무덤은 이백이 실제 묻힌 곳이 아니라 의관총(衣冠塚). 술 취한 이백이 강물 속 달을 건지려다 목숨을 잃었다는 전설에 맞추어 마련된 무덤이다. 이백을 흠모한 시인들이 이곳을 찾아 남긴 문장만 1100편에 이른다.

이준식의 한시 한 수 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

e글e글

구독

-

임용한의 전쟁사

구독

-

프리미엄뷰

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

3

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

4

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

5

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

6

‘美에 메모리 공장’ 3대 난관…①인건비 2배에 이미 철수 경험

-

7

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

8

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

9

친명표 필요한 鄭, 공천도장 원하는 朴… 당권 격돌 5개월 만에 ‘심야 어깨동무’

-

10

출근길 북극 한파…‘이 증상’ 보이면 지체말고 응급실로

-

1

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

2

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

3

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

4

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

7

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

8

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

9

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

10

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

3

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

4

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

5

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

6

‘美에 메모리 공장’ 3대 난관…①인건비 2배에 이미 철수 경험

-

7

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

8

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

9

친명표 필요한 鄭, 공천도장 원하는 朴… 당권 격돌 5개월 만에 ‘심야 어깨동무’

-

10

출근길 북극 한파…‘이 증상’ 보이면 지체말고 응급실로

-

1

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

2

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

3

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

4

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

7

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

8

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

9

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

10

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![황제의 시심[이준식의 한시 한 수]〈325〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/17/132024330.1.jpg)

댓글 0