공유하기

“붉은 물이 폭포처럼” 서울 삼킨 대홍수… 일제 외면에 자력구제 나선 민중[염복규의 경성, 서울의 기원]

- 동아일보

글자크기 설정

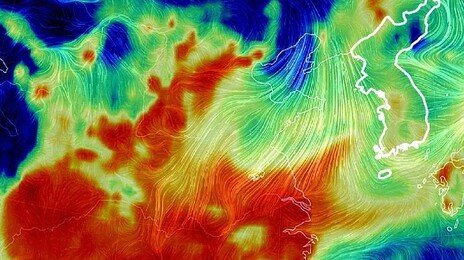

1925년 7월 서울-경기 일대 대홍수

군사기지-일본인 신시가지 ‘용산’도 방수시설 못 갖춰 수해 위험지대 돼

직후 총독부 용산 등 방수공사 나서… 인근 조선인 마을 ‘이촌동’ 강제이주

주민들 노량진에 ‘復興村’ 짓고 자치

“17일 오후 8시에 37척 4촌(약 11.3m)에 달하여 위험이 경각에 달하였던 한강 연안 용산 일대에는 동 11시 반경에 38척 4촌에 달하여 수백 년 이래에 처음 있는 큰 홍수임으로 경성부 출장소에서 위급함을 일반에 알리기 위하여 경적까지 울리었는데 용산 관내의 침수 가옥은 마포 방면까지 합하여 2816호에 달하였으며 (중략) 제방 등이 약 20여 간이 터지어 무너져 붉은 물이 폭포 쏟아지듯이 수세(水勢)가 맹렬하여 백여 명의 인부와 구호반 30여 명이 급거 방수에 노력하였으나, 사나운 물결은 미처 걷잡을 수 없어서 삽시간에 용산 일대는 거의 전부가 침수되어….” (동아일보, 1925년 7월 19일)》

1925년, 비는 7월 9일부터 내리기 시작했다. 큰비가 12일까지 그치지 않았다. 한강 수위가 점점 올라가 마침내 구(舊)용산제방을 넘었다. 1차로 용산 일대 가옥 520여 호가 침수되고 이재민 1380명이 발생했다. 이어서 뚝섬, 마포, 동막(현 마포구 대흥동, 용강동 일대) 등지의 가옥 5000여 호가 침수됐다. 피해는 한강변에 그치지 않았다. 배수시설이 충분하지 않은 도심부의 안국동, 인사동 일대의 가옥 수백 호가 침수됐다. 청량리역 부근의 가옥 35호의 침수도 보고됐다. 그런가 하면 외곽의 장안평(현 동대문구 장안동), 김포의 동양척식회사 농장까지 물에 잠겼다. 이를 을축년 대홍수의 1차 홍수라고 한다.

7월 13일부터 비는 잦아들었다. 이대로 비가 그치면 그나마 피해는 최소화할 듯싶었다. 그런데 15일부터 빗줄기가 다시 굵어졌다. 비는 19일까지 계속 내렸다. 1차 홍수의 피해 복구를 시작하기도 전에 엄습한 2차 홍수의 피해는 더욱 컸다. 신·구용산제방이 붕괴돼 용산우편국, 전화국 등이 모두 침수됐다. 강 건너편 영등포 제방도 붕괴돼 일대 1400여 호가 피해를 봤다. 동쪽 외곽 지역도 홍수의 직격탄을 맞았다. 송파 지역의 가옥 200여 호가 침수됐다는 보고가 있었고 잠실, 신천 일대도 물에 잠겨 주민 4000여 명이 일시 고립됐다. 더구나 용산역과 기관차고 등이 침수되고 한강철교, 인도교가 파괴되면서 대부분의 기차 운행이 중단됐다. 을축년 대홍수는 서울, 경기 지역의 수해를 넘어 전국적 재난이 됐다.

이런 가운데 대홍수로 폐허가 되다시피 한 곳이 있었다. (현 용산구) 이촌동이다. 이촌동은 넓은 의미에서 용산에 속하는 지역이지만 철도 바깥쪽의 강변 동네로서 일본인 중심의 신시가지 용산과 구분되는 가난한 조선인 마을이었다. 1920년 홍수 이후 용산의 방수 제방 공사를 할 때 총독부는 그 범위를 철도까지로 설정했다. 따라서 이촌동은 제방 안에 포함되지 못했다. 이촌동 주민들은 지속적으로 제방 증설을 요구했으나 예산 부족으로 실현되지 못했다. 물론 을축년 대홍수의 강우량은 예상한 정도를 훨씬 넘었기 때문에 방수 제방은 제 역할을 하지 못했다.

을축년 대홍수 이후 한강 치수사업의 시급함을 느낀 총독부는 1926년부터 980만 원이라는 거액의 예산을 책정해 장기적인 방수공사를 시작했다. 사업 구역은 신·구용산, 뚝섬, 장안평, 마포, 영등포, 양천, 부평, 김포 등 한강변 전역에 걸쳐 있었다. 사업의 최우선 순위는 역시 용산이었다. 1929년 한강 치수사업의 첫 공사로, 이전보다 2.1m 증축한 용산의 새로운 방수 제방이 준공됐다.

그렇다면 이촌동은 어떻게 됐을까. “해마다 여름철을 당하면 홍수의 액을 당하여 인명과 재산에 많은 손해를 당하는 신용산 제방 외의 땅, 즉 동서이촌동에 대하여는 이후에 가옥의 건축을 허락하지 아니할 터이며 그곳의 주민에 대하여는 다른 곳에다가 적당한 대토를 줄는지 혹은 그 땅을 관청에서 매수하던지 무슨 방법을 강구하도록 재등 총독(齋藤實·총독 사이토 마코토)은 언명하였더라.”(조선일보, 1925년 7월 21일)

대홍수 직후 총독부는 이촌동 지역을 보호하기 위한 방수 공사 대신 아예 동네를 없애기로 했다. 총독이 직접 언급했기에 이는 즉각 실현됐다. 이촌동 주민들은 하루아침에 대대로 살아온 삶의 터전을 잃고 이듬해까지 총독부가 지정한 마포구 도화동, 노량진 등지로 강제 이주됐다. 서로 지척의 곳이지만 ‘용산’과 ‘이촌동’의 운명은 아주 달랐다.

또 일제강점기 광주군 언주면에 속하는 현 강남구 삼성동 봉은사 경내에는 ‘주지 나청호(羅晴湖) 대선사 수해 구제 공덕비’가 있다. 공덕비에는 ‘을축 7월 홍수’, ‘708인 구제’ 등의 글귀가 새겨져 있다. 당시 봉은사 주지였던 나청호 대선사가 사찰의 재산으로 배를 구해 홍수에 휩쓸려 떠내려가는 708명을 구한 일을 칭송하는 기념비이다.

송파, 강남 등지의 기념비는 을축년 대홍수의 피해 지역이 한강변 일대에 걸쳐 매우 광범위했음을 알려준다. 당시 대홍수의 피해를 보여주는 사진은 용산 일대를 촬영한 것이 대부분이다. 피해가 크기도 했지만, 용산은 언론의 관심이 집중될 수밖에 없는 곳이었다. 용산역 중심으로 중요한 철도 관련 기구가 모여 있었고, 일본인 시가지가 발달한 지역이었기 때문이다. 기념비들은 당대를 재현한 이미지가 보여주지 않는 ‘재현되지 못한 역사’를 꼭 100년이 지난 지금까지 알려주고 있다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

2

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

3

이원종, 유인촌, 이창동…파격? 보은? 정권마다 ‘스타 인사’ 논란

-

4

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

5

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

6

살 빼면서 ‘노안’ 막으려면…배기성 18kg 감량이 던진 신호

-

7

‘뇌 나이’ 젊게 하는 간단한 방법 있다…바로 ‘□□’

-

8

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

9

2층서 떨어진 대형 유리문…헬기조종사가 몸 던져 막았다

-

10

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

1

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

2

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

-

3

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

4

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

5

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

6

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

7

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

8

이원종, 유인촌, 이창동…파격? 보은? 정권마다 ‘스타 인사’ 논란

-

9

‘전가의 보도’ 된 트럼프 관세, 반도체 이어 이번엔 그린란드

-

10

[오늘과 내일/우경임]아빠 김병기, 엄마 이혜훈

트렌드뉴스

-

1

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

2

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

3

이원종, 유인촌, 이창동…파격? 보은? 정권마다 ‘스타 인사’ 논란

-

4

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

5

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

6

살 빼면서 ‘노안’ 막으려면…배기성 18kg 감량이 던진 신호

-

7

‘뇌 나이’ 젊게 하는 간단한 방법 있다…바로 ‘□□’

-

8

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

9

2층서 떨어진 대형 유리문…헬기조종사가 몸 던져 막았다

-

10

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

1

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

2

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

-

3

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

4

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

5

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

6

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

7

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

8

이원종, 유인촌, 이창동…파격? 보은? 정권마다 ‘스타 인사’ 논란

-

9

‘전가의 보도’ 된 트럼프 관세, 반도체 이어 이번엔 그린란드

-

10

[오늘과 내일/우경임]아빠 김병기, 엄마 이혜훈

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘황실의 공원’ 개방하니 3·1운동 발상지로… ‘조선인의 공원’ 탑골공원[염복규의 경성, 서울의 기원]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/08/13/132183209.4.jpg)

댓글 0