멸종위기 금개구리 복원 6년만에 개체 수 1.5배 증가… “2세도 낳았다”

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

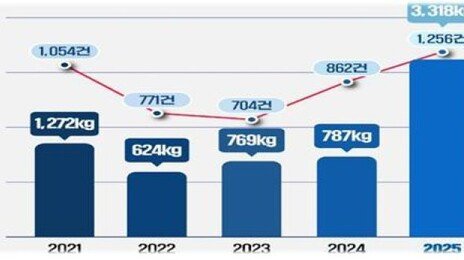

2019년 600마리에서 920마리로

국립생태원, 천적 줄여 정착 유도

멸종위기종 생태복원 대표 사례

“금개구리는 물속에 머무는 것을 좋아해 서식지를 거의 이동하지 않아요. 한곳에 계속 머무르는 편이죠. 그런데 6년 전 금개구리 수백 마리를 방사한 뒤 처음 방사했던 곳을 최근 찾았더니 100m 떨어진 습지에서도 발견되고 있어요.”

국립생태원은 2019년 충남 서천군 수생식물원 일대에 금개구리 600마리를 복원해 방사하고 일대 환경을 관리해 왔다. 최근 조사 결과, 금개구리 개체는 약 920마리로 6년간 1.5배가량 증가한 것으로 나타났다. 수생식물원 일대는 논으로 쓰이다 습지로 바뀐 곳으로 과거 금개구리가 서식했던 장소이기도 하다.

권관익 국립생태원 멸종위기종복원센터 전임연구원은 30일 본보에 “금개구리를 처음 방사했던 곳에서 서식 밀도가 높아져 이동한 것으로 추정된다”며 이렇게 말했다.

국립생태원은 지난해 3월까지 월 1회 방사 개체 수를 관찰하며 성공적인 서식지 정착을 유도했다. 황소개구리, 가물치 등 금개구리 천적은 개체 수를 줄이고 무성한 갈대를 정리하는 등 성장하기 좋은 최적 환경을 조성했다. 2021년부터 발견되는 금개구리에는 무선개체식별장치(PIT Tag)를 부착해 개체 수, 서식 범위 등을 모니터링했다. 모두 395마리에 PIT Tag가 삽입됐다.

현재 서식 중인 금개구리는 당초 방사했던 개체와 이들의 2세가 포함된 것으로 추정된다. 권 연구원은 “내년이나 후년부터 금개구리 2세들이 생식 활동에 참여하며 3세까지 태어날 것으로 보인다”고 했다. 금개구리는 4∼10월에 주로 활동하며 5∼7월 번식한다. 암컷 한 마리가 매년 600∼1000개의 알을 낳는다. 수명은 6∼8년으로 알려져 있다.

이번 성과는 단순한 개체 수 회복을 넘어 과거 논습지였던 지역에 멸종위기종을 재도입해 정착에 성공한 사례로 평가된다. 국립생태원은 이번 복원을 멸종위기종 생태 복원의 대표 사례로 보고 전국 다른 지역으로 확대 적용하는 방안을 검토 중이다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

2

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

3

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

4

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면 ‘이것’ 가능성

-

5

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

6

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

7

“버스 굴러온다” 온몸으로 막은 70대 어린이집 기사 사망

-

8

李 “일부 교회, 설교때 이재명 죽여야 나라 산다고 해”

-

9

李 “환율 잘 견디고 있어…우리 정책만으론 원상회복 어려워”

-

10

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

1

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

6

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

7

韓은 참여 선그었는데…트럼프 “알래스카 LNG, 韓日서 자금 확보”

-

8

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

9

21시간 조사 마친 강선우 ‘1억 전세금 사용설’ 묵묵부답

-

10

장동혁 만난 이준석 “양당 공존, 대표님이 지휘관 역할 해야”

트렌드뉴스

-

1

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

2

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

3

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

4

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면 ‘이것’ 가능성

-

5

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

6

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

7

“버스 굴러온다” 온몸으로 막은 70대 어린이집 기사 사망

-

8

李 “일부 교회, 설교때 이재명 죽여야 나라 산다고 해”

-

9

李 “환율 잘 견디고 있어…우리 정책만으론 원상회복 어려워”

-

10

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

1

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

6

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

7

韓은 참여 선그었는데…트럼프 “알래스카 LNG, 韓日서 자금 확보”

-

8

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

9

21시간 조사 마친 강선우 ‘1억 전세금 사용설’ 묵묵부답

-

10

장동혁 만난 이준석 “양당 공존, 대표님이 지휘관 역할 해야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0