사전방류로 수용량 3배 ‘물그릇’ 확보… 댐 유역 홍수 피해 줄였다

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

수자원공사, 비상 대응 체계 구축

드론-지리정보시스템 등 활용해

충남 보령댐-경남 남강댐 등 20곳

수위 계산 후 최적의 방류량 도출

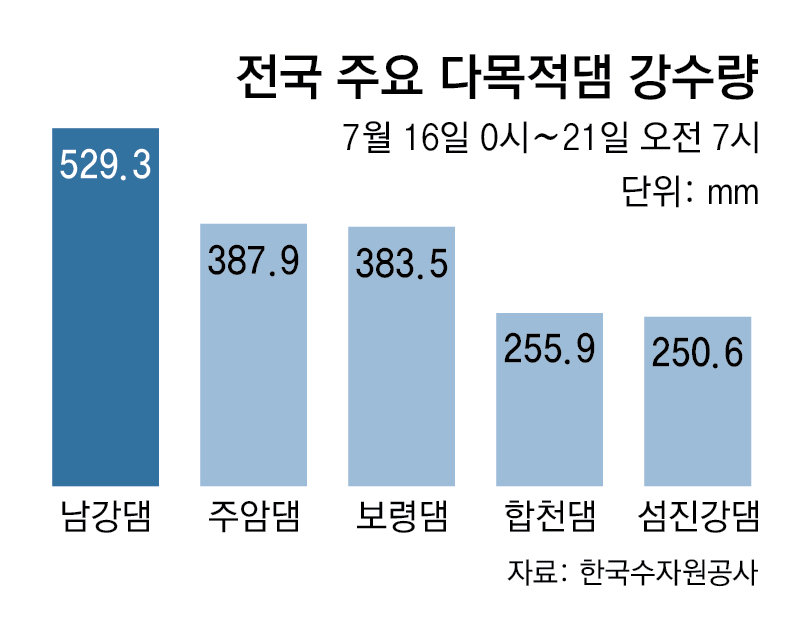

17일 충남 보령시 미산면 보령댐. 전날부터 쏟아진 폭우로 일대에는 330mm가 넘는 비가 내렸고 댐 수위는 갑자기 5.9m나 올랐다. 하지만 보령댐은 수문을 열지 않았고 이날 오후 3시에야 개방해 초당 50∼300㎥의 물을 쏟아냈다. 하류 하천은 최대 2.1m 이상 높아질 것으로 예상됐으나 별다른 수해 사고는 발생하지 않았다. 방류는 20일 0시 끝났다.

한국은 국토 63%가 산악지형이라 경사가 급하고 하천 길이도 짧아 단시간에 물이 도시로 유입될 수 있다. 강수량의 55%가 여름에 집중돼 물 관리가 쉽지 않다. 더군다나 국내 다목점댐은 대부분 수십 년 전 강수량을 분석해 건설됐다. 양동이로 쏟아붓는 것과 같은 괴물 폭우로 대표되는 기후변화에 대응하기 위해서는 정밀한 ‘디지털 물 관리’로 댐 활용을 극대화해 홍수에 대비해야 한다는 지적이 나온다.

● 사전 방류로 3배 넘는 담수량 확보

한국수자원공사가 운영하는 전국 20개 다목적댐 중 18개 댐은 주민 피해 최소화를 위해 이번 폭우에서 수문을 아예 열지 않았다. 수문을 개방한 보령댐과 남강댐도 하류 상황을 고려해 방류량을 조절했고 댐 유역에는 커다란 침수 피해가 발생하지 않았다.

수자원공사는 올해 홍수를 대비해 지난해보다 더 많은 담수량을 확보했다. 폭우 직전에 홍수기 제한 수위를 10m 더 낮췄고 5억6000만 m³의 용량을 추가로 확보했다. 이런 노력으로 올해는 설계 당시 가능한 홍수 조절 최대 용량인 21억8000m³의 3배 수준인 68억4000만 m³의 물그릇을 확보했다. 잠실 롯데타워(148.1만 m³)를 약 4600회 채울 수 있는 양이다.

● 더 정밀하게 홍수 예상 시뮬레이션

공사는 5월 물관리 종합상황실을 중심으로 비상 대응 체계에 들어갔다. 폭우 상황을 가상해 위기 등에 대응할 수 있는 ‘디지털 트윈’ 시스템을 활용했다. 디지털 트윈은 드론, 지리정보시스템, 강수량, 댐 수위 등을 실시간 확인하고 위험 상황을 예측해 효율적으로 물 관리를 하는 시스템이다.

일단 강수량 등 기상상황에 따른 댐 최고 수위를 예측했다. 강수량은 순간적으로 변하기 때문에 분 단위로 유입량을 계산하고 이에 따른 시나리오 48개를 만들었다. 아울러 댐 방류에 따른 하류 지역 영향까지 고려한 과학적인 홍수 조절에 나섰다. 실시간 기상 예보로 홍수 영향권을 분석하고 댐 유역을 가상현실로 구현해 피해를 최소화하는 방류량을 도출했다. 하천 제방과 도시 배수를 담당하는 지방자치단체 등과의 협업도 강화했고 재난 문자 등 전파 체계도 잘 가동될 수 있도록 점검했다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

2

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

3

한동훈 ‘당게’ 논란에 “송구하다”면서도 “조작이자 정치 보복”

-

4

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

5

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

6

靑 신임 정무수석 홍익표…6·3 지선 앞 떠나는 우상호 후임

-

7

살 빼면서 ‘노안’ 막으려면…배기성 18kg 감량이 던진 신호

-

8

IMF의 경고…韓 환리스크 달러자산, 외환시장 규모의 25배

-

9

호주 2-1로 꺾은 이민성호, U-23 아시안컵 4강서 일본 만난다

-

10

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

1

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

2

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

3

한동훈 ‘당게’ 논란에 “송구하다”면서도 “조작이자 정치 보복”

-

4

이원종, 유인촌, 이창동…파격? 보은? 정권마다 ‘스타 인사’ 논란

-

5

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

6

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

7

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

8

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

9

트럼프 “그린란드 파병 8개국에 10% 관세 부과”…유럽 반발

-

10

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

트렌드뉴스

-

1

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

2

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

3

한동훈 ‘당게’ 논란에 “송구하다”면서도 “조작이자 정치 보복”

-

4

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

5

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

6

靑 신임 정무수석 홍익표…6·3 지선 앞 떠나는 우상호 후임

-

7

살 빼면서 ‘노안’ 막으려면…배기성 18kg 감량이 던진 신호

-

8

IMF의 경고…韓 환리스크 달러자산, 외환시장 규모의 25배

-

9

호주 2-1로 꺾은 이민성호, U-23 아시안컵 4강서 일본 만난다

-

10

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

1

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

2

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

3

한동훈 ‘당게’ 논란에 “송구하다”면서도 “조작이자 정치 보복”

-

4

이원종, 유인촌, 이창동…파격? 보은? 정권마다 ‘스타 인사’ 논란

-

5

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

6

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

7

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

8

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

9

트럼프 “그린란드 파병 8개국에 10% 관세 부과”…유럽 반발

-

10

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0