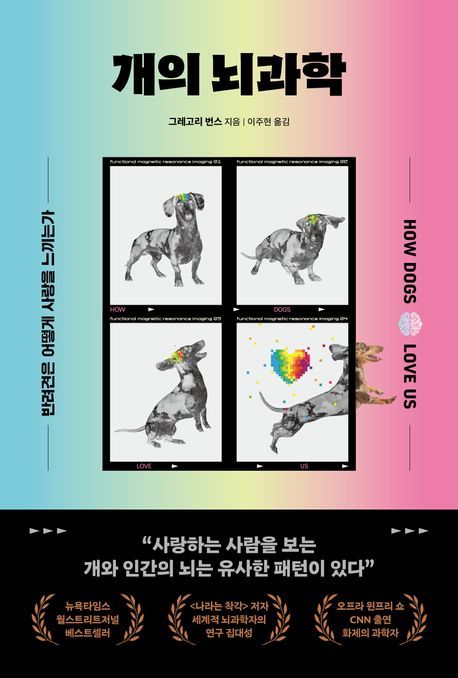

◇개의 뇌과학/그레고리 번스 지음·이주현 옮김/296쪽·2만6000원·동글디자인

울고 있는 주인을 달래주는 강아지 영상을 본 적이 있다. 강아지는 주인을 빤히 지켜보다가 앞발로 어깨를 토닥이고 얼굴을 핥았다. 영상을 보면서 감동을 넘어 이런 생각이 들었다. 개는 정말로 공감 능력이 있는 것일까. 아니면 본능적으로 그저 주인을 따르는 걸까.

미국의 저명한 뇌 과학자인 저자도 비슷한 의문을 품었다. 저자는 앞서 인간의 뇌를 기능적 자기공명영상(fMRI) 기술로 촬영하는 방식으로 ‘자아’를 연구했다. 그리고 이 방법을 반려견에게 확장 적용했다. fMRI 기술로 강아지의 감정과 기억 방식 등을 연구한, 이른바 ‘도그(dog) 프로젝트’다. 책은 ‘개 뇌의 보상 중추를 식별한 실험’이란 제목으로 국제 학술지 사회인지·정서 신경과학(SCAN)에도 실린 이 연구의 과정들을 기록했다.

프로젝트의 시작에는 저자의 반려견 ‘뉴턴’이 있었다. 결혼하고 처음으로 키운 반려견이었다. 15년을 함께 살다 무지개 다리를 건넌 뉴턴은 저자에게 이런 질문을 남겼다. ‘뉴턴은 무슨 생각을 하면서 지냈을까’, ‘내가 뉴턴에게 마음을 준 만큼 뉴턴도 나를 사랑하고 아꼈을까’…. 이에 저자는 반려견의 뇌에 초점을 맞췄다. 반려견이 가족의 목소리, 체취와 같은 특정 자극에 어떻게 반응하는지 직접 관찰하고자 했다.

그렇게 MRI 기기 안에서 처음 진행한 실험은 ‘핫도그 실험’이었다. 핫도그를 의미하는 인간의 수신호를 개에게 인지시킨 뒤, 뇌의 어느 부분이 반응하는지를 살펴봤다. 결과는 의외였다. 보상을 느낄 때 활성화되는 부위인 ‘미상핵’은 물론이며, 대뇌 피질 중앙 쪽에서도 반응이 있었다.

그건 ‘거울 뉴런 반응’이었다. 거울 뉴런은 특정 움직임을 수행할 때와, 다른 누군가가 그 행동을 하는 것을 관찰할 때 모두 활성화되는 신경세포다. 이 반응이 있다는 건 개가 사람의 수신호를 자기 앞발의 움직임에 대입했다는 뜻이다.

저자는 “개가 사람의 행동을 보고 그것을 자신의 행동으로 치환해 해석할 능력이 있다면 사람의 감정도 그대로 느낄 수 있을 것”이라고 추론했다. 앞선 연구들에 따르면 영장류 등은 거울 뉴런 덕분에 마음속으로 타인의 행동을 마치 자신이 직접 경험하듯이 시뮬레이션해 보고 그 감정에 공감할 수 있다.

책을 읽다 보면 사람과 개의 관계는 정말로 진실한 것 같다는 공감이 커진다. 그런 면에서 ‘도그 프로젝트’의 장점도 돋보인다. 저자는 마취 없이 주인과 교감하는 상태에서 반려견의 뇌를 MRI로 촬영한 세계 최초의 연구자다. 책장을 넘길 때마다 인간과 개 사이에 존재하는 깊은 연대를 새삼 느낄 수 있는 책이다.

책의 향기 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

나민애의 시가 깃든 삶

구독

-

오늘의 운세

구독

-

동아시론

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[책의 향기/밑줄 긋기]화살기도](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/25/132071581.5.jpg)

댓글 0