1897년 오스트리아 빈.

전통적인 아카데미 예술이 아닌 ‘새로운 예술’을 꿈꾸는 사람들이 모여 ‘빈 분리파’를 결성하고 구스타프 클림트를 대표로 선출합니다. 여기엔 건축가 요셉 호프만, 디자이너 콜로먼 모저도 함께 있었죠.

‘시대에 맞는 예술’을 보여주겠다는 이들의 꿈은 20년도 이어지지 못하고 잿더미가 됩니다. 1914년 제1차 세계대전이 일어났기 때문입니다.

수많은 사람이 각기 다른 꿈을 꾸었던 대도시 빈. 이곳의 예술 작품과 그 안에 담긴 여러 겹의 사회상을 소개합니다.

극적인 탐미주의, 클림트

빈 예술가들이 새로운 예술을 모색한 된 계기는 프랑스의 아방가르드 예술이었습니다.

다만 이들이 추구했던 예술은 ‘신성한 봄’(빈 분리파가 발간한 저널)이라는 말처럼 다소 모호합니다.

같은 시기 후기 인상파 작가인 세잔이나 고갱이 개인의 내면으로 파고들어 새로운 관점을 보여주었다면, 클림트의 작품은 장식적인 경향이 강합니다.

키스, 연인, 삶과 죽음 같은 소재는 추상적이고 드라마틱하죠.

이 때문에 불과 몇십년 전까지만 해도 클림트는 미술사에서 변방의 독특한 취향으로 여겨졌고 오히려 오스카 코코슈카의 표현주의가 더 인정받았습니다.

1986년 뉴욕 현대미술관(MoMA)에서 1900년대 빈을 조명했을 땐 건축과 디자인을 먼저 소개한 다음, 회화를 다뤘으니까요.

그러나 최근 빈 모더니즘에 대한 관심과 함께 클림트에 대한 다른 해석이 나오고 있습니다.

신흥 중산층과 초상화

영국 내셔널갤러리가 2013년 전시에서 주목한 것은 초상화입니다. 이 전시의 출발은 클림트가 1888년 그린 ‘옛 부르크극장의 오디토리움’.여기서 부르크극장은 당시 빈의 신흥 중산층에게 중요한 공간이었는데요. 황제 및 상류층과 중산층이 한데 모이는 몇 안 되는 공간이 바로 이곳이었기 때문입니다.

즉 여기서 중요한 건 극장의 콘텐츠가 아니라 ‘누가 여기에 앉아 있느냐’. 이 그림의 목적은 황제와 함께 공연을 관람하는 ‘이너서클’을 인증하는 ‘인증샷’과 같은 것이었습니다.

당시 빈은 황제 프란츠 요제프 1세가 이끌고 있었지만, 그 제국은 헝가리와 타협으로 만들어진 것으로 그 안에는 루마니아, 체코, 폴란드, 독일, 이탈리아 등 다양한 출신의 인구가 각자의 언어와 종교 인정을 요구하고 있는, 겉모습은 제국이지만 절충적인 대도시였습니다.

이곳의 신흥 중산층은 초상화로 신선한 취향과 계급을 과시하려 했습니다. 이를 가장 탁월하게 충족해 준 화가 중 한 명은 클림트였고요.

즉 인상파의 화법은 가져오되, 왕정을 인정하지 않는 급진성은 제외하고, 상류층 취향과 적당히 타협하고 싶었던 빈 중산층의 욕망을 클림트의 회화가 그대로 보여주고 있습니다.

이러한 미의식은 다른 한쪽에서 반발을 일으킵니다.

실레와 코코슈카의 표현주의

“클림트가 참여한다면 나는 전시하지 않겠다!”

이 말은 클림트가 최고 인기 작가였을 때 20대 작가인 리하르트 게르스틀이 한 것입니다.

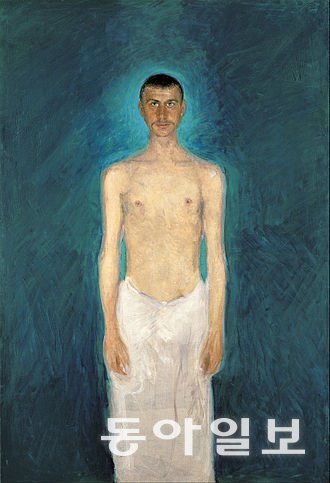

게르스틀은 푸른색을 배경으로 한 자화상을 비롯해 뛰어난 초상화를 남겼죠. 그는 아널드 쇤베르크의 음악을 알아보고 가까이 지내며 그림을 가르쳐주기도 하고, 그의 초상도 그렸는데요.

쇤베르크의 음악을 좋아하는 사람에게 클림트의 작품은 예술성이 부족하다고 느껴진 듯합니다.

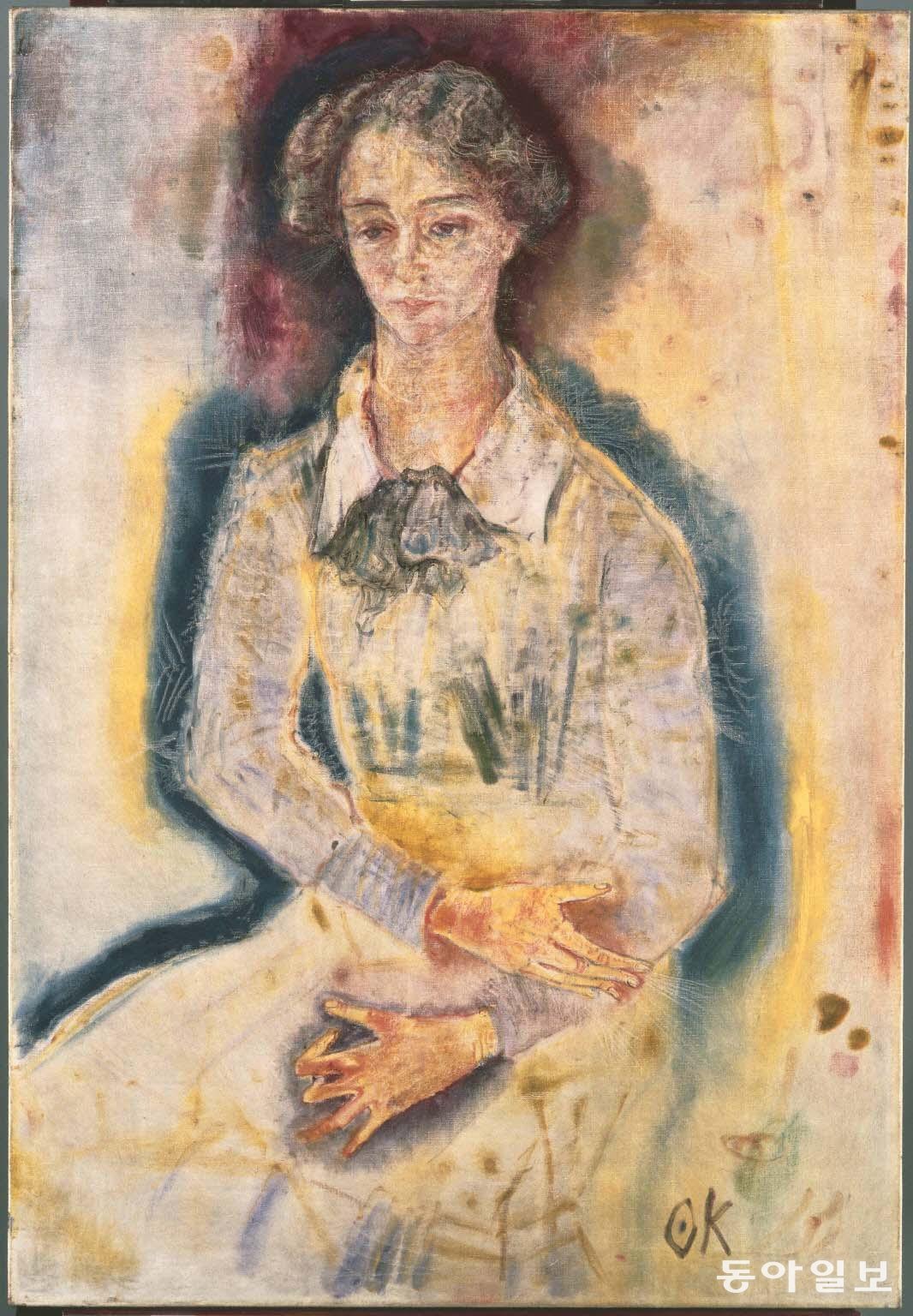

코코슈카가 클림트를 ‘대도시 스타일리스트’라고 말했다는 기록도 있는데요.

이렇게 클림트가 대도시에서 인정받으려는 중산층의 욕망에 충실했다면, 그의 다음 세대 젊은 작가들(게르스틀, 코코슈카, 에곤 실레)가 빈에서 본 것은 그러한 욕망이 낳은 어두운 그림자였습니다.

빈은 도시화가 이뤄진 링슈트라세 지역의 땅 위로는 새로운 건축과 화려한 일상이 펼쳐졌죠. 그런데 이곳의 지하에는 ‘두더지 인간’들이 살고 있고, 그 외곽에는 ‘홍등가’로 불리는 성매매 지역이 크게 발달했습니다.

‘두더지 인간’은 일자리를 구하러 도시에 왔지만, 집이 부족해 지하 하수구에서 살았던 이민자들을 가리킵니다.

1880~1890년에 인구가 두 배로 증가한 빈에서 이민자들은 열악한 환경에 시달렸고, 이러한 실태를 고발하는 다큐멘터리 사진집이 빈에서 세계 최초로 발표되기도 했죠.

실레의 적나라한 누드는 주체할 수 없이 폭발하는 욕망의 단면을 암시합니다.

이렇게 짧은 기간 안에 폭발적으로 분출된 욕망은 클림트의 ‘탐미주의’나, 빈 분리파 건축가들의 ‘총체 예술’, 혹은 실레와 코코슈카의 표현주의 어느 한 쪽으로도 정리되지 못한 채 전쟁으로 막을 내립니다.

이후 빈은 반유대주의, 사회주의(레드 비엔나), 나치즘 등 극단을 오가며 소용돌이에 휩싸였고요.

그런 격동기를 앞둔 빈의 모습이 최근 현대 사회의 출발로 여겨지며 연구 대상이 되고 있습니다.

그중에서도 예술가들의 작품들은 같은 도시 안의 너무나 다른 모습을 표현하며 여러 가치가 혼재했던 빈의 모습을 증언하고 있습니다.

※ ‘영감 한 스푼’은 예술에서 볼 수 있는 다양한 창의성의 사례를 중심으로 미술계 전반의 소식을 소개하는 뉴스레터입니다. 매주 목요일 아침 7시 발행됩니다.

▶뉴스레터 구독 신청

https://www.donga.com/news/Newsletter

영감 한 스푼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

e글e글

구독

-

오늘과 내일

구독

-

고양이 눈

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![클림트의 뮤즈, 현실에선 성공한 사업가였다[영감 한 스푼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/01/10/130828224.1.jpg)

댓글 0