“초서 읽을줄 아는 젊은이 거의 없어… 귀중한 고문헌이 이러다 폐지 될 판”

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

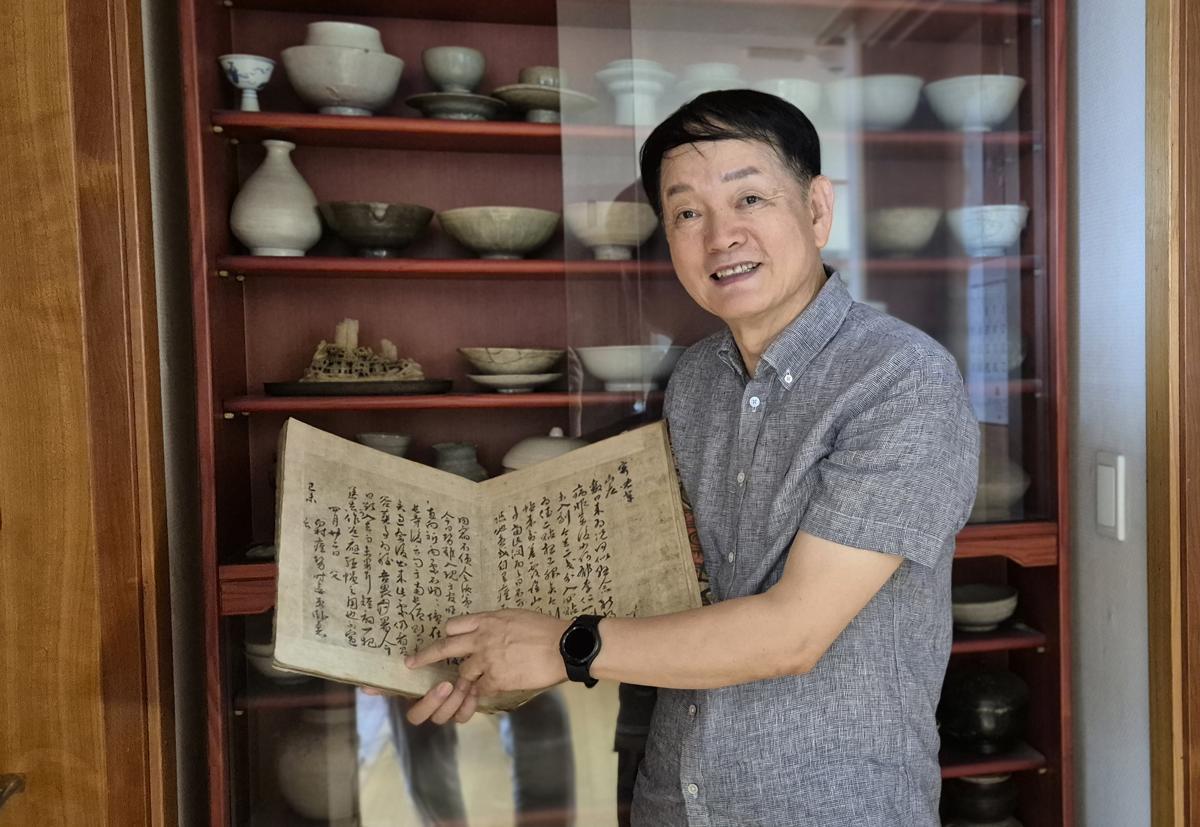

조선 유학자 142명 간찰 번역… 재야의 고수 ‘동네훈장’ 석한남 씨

“간찰엔 옛사람들의 쉰 목소리와… 배고픔과 목마름이 그대로 담겨

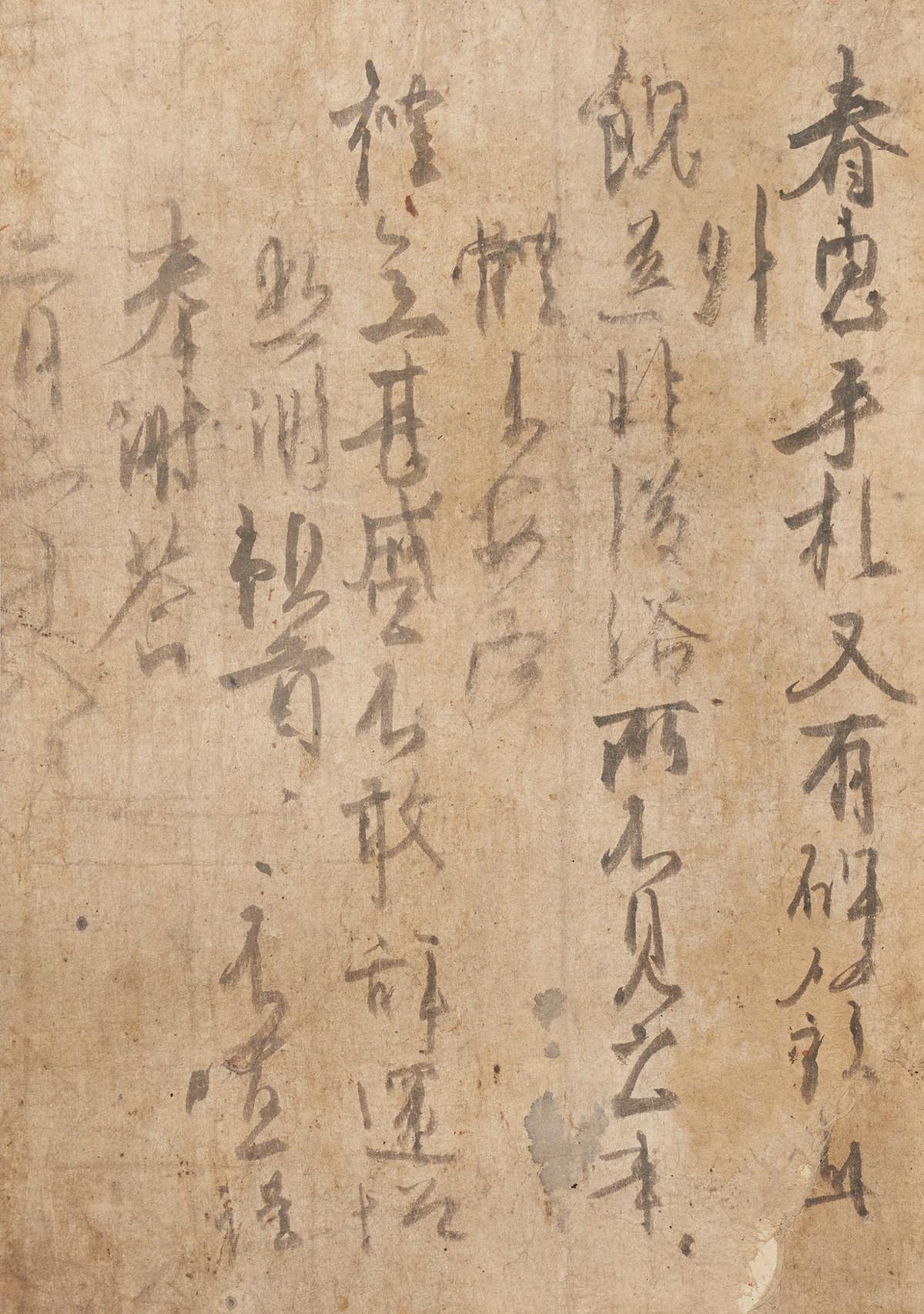

송시열-송준길 서체엔 격식-위엄… 귀양 간 이들 글씨체는 자유분방”

“적막한 사립문에 해는 저무는데 문을 두드리는 소리가 들려서 나가 보았더니, 천 리 밖에서 편지를 전해 주는 이가 있었습니다.…아이는 마침내 무사합니까.”

1644년 선비 홍위(1620∼1660)가 처가에 보낸 편지의 일부 내용이다. 홍위는 가족이 뿔뿔이 흩어졌고 아내는 돌림병에 걸렸다. 쌀독이 비었는데 가뭄마저 지독해 “하염없는 세상만사를 다만 하늘의 뜻에 맡길 뿐”이었다. 6년 뒤인 1650년 문과에 장원 급제하고 경상도 관찰사와 동부승지를 지낸 홍위지만, 당시의 편지에선 고달프기 이를 데 없었던 한숨 소리가 들리는 듯하다.

이 편지는 지난달 출간된 신간 ‘간찰, 붓길 따라 인연 따라’(태학사)에 실려 있다. 조광조 이황 이항복 송시열 등 이름난 조선 유학자 142명의 간찰(簡札) 164편을 망라한 책이다. 고미술품 수집가인 이상준 더프리마 회장이 소장한 ‘동방명적’ 등 간찰첩 6책을 탈초(脫草·초서 등으로 쓰인 한문을 정자로 바꿈)하고 번역한 이는 고문헌 연구가 석한남 씨(67). 1일 서울 동작구 자택에서 만난 석 씨는 “간찰엔 옛사람들의 쉰 목소리가, 배고픔과 목마름이, 나라 사랑하는 마음이 담겨 숨결이 전해진다”고 했다.

‘석 훈장’은 원래 외국계 금융회사 지점장을 지내는 등 전혀 다른 업종에서 일했다. 서른아홉 살 때 인사동 주변에서 근무하며 오가다 본 초서의 아름다움에 반해 액자를 하나 샀다. 그런데 TV에 나오는 전문가들에게 뜻을 물어도 읽지를 못했다고 한다. ‘그럼 내가 하지’ 싶어 10년을 기약하고 매일 새벽 공부를 시작했다. 위창 오세창 선생(1864∼1953)이 집대성한 ‘근묵(槿墨)’을 파고들었다.

해외 출장이나 화장실에도 공부 거리를 가져갔다. 그렇게 15년 정도를 공부했더니 눈이 뜨였다. 관련 기관과 박물관에 도록 등의 오류를 지적하는 편지를 보냈더니 “어디서 공부하셨느냐”며 탈초·번역 의뢰가 들어오기 시작했다.

석 씨는 최근까지 간찰 2000여 점을 번역했으며, ‘다산과 추사, 유배를 즐기다’ 등 책 20여 권을 냈다. 수집한 간찰에서 흥선대원군이 보낸 밀서를 찾아내기도 했다. 2018년엔 자신이 모은 귀중 고문헌과 옛 글씨 등 168점을 국립중앙도서관에 기탁해 특별 전시와 학술 심포지엄도 열렸다.

“서인(노론)의 거두였던 송시열과 송준길의 양송체는 격식과 위엄을 갖추고 있지만 인간미가 담기진 않았어요. 반면에 귀양 간 이들이 유배지에서 갈고닦은 글씨체는 자유분방하지요. 실학자들은 편지 글씨에 멋을 부리지 않았습니다.”

간찰첩은 과거 문집을 만들기 위해 후손이 수취인들로부터 하나하나 모아 만든 것이 대부분이다. 일제강점기 즈음부터 상품으로 거래되기 시작해 지금도 종종 경매에 나온다. 하지만 박물관 수장고에 묻힌 채 빛을 보지 못하는 경우가 적지 않다고 한다. 어쩌다 운이 좋게 탈초, 번역을 시작했다가도 예산이 없다는 이유로 중단되는 일이 잦다는 것이다.

“고문헌은 누가 읽어주면 보물이고, 아니면 폐지일 뿐이에요. 다산의 ‘하피첩’도 고물상의 수레에서 나온 겁니다. 한데 이젠 초서를 읽을 수 있는 젊은 사람이 거의 없습니다. 선조들이 남긴 귀중 고문헌이 앞으론 모두 다 폐지가 돼 버릴 판입니다.”

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

2

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

3

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

4

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

5

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

6

‘명청 프레임’ 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고 메시지

-

7

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

8

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

9

21시간 조사 마친 강선우 ‘1억 전세금 사용설’ 묵묵부답

-

10

[단독]“여사님께 아주 고가 선물 드리고 싶은데” 윤영호, 건진에 문자

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

6

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

“장동혁 죽으면 좋고” 김형주 막말에…국힘 “생명 조롱”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

트렌드뉴스

-

1

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

2

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

3

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

4

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

5

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

6

‘명청 프레임’ 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고 메시지

-

7

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

8

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

9

21시간 조사 마친 강선우 ‘1억 전세금 사용설’ 묵묵부답

-

10

[단독]“여사님께 아주 고가 선물 드리고 싶은데” 윤영호, 건진에 문자

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

6

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

“장동혁 죽으면 좋고” 김형주 막말에…국힘 “생명 조롱”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0