“‘이 증상’ 나타난 뒤 사흘 만에…30대에 청력을 잃었다”

- 동아일보

-

입력 2025년 1월 28일 10시 00분

공유하기

글자크기 설정

‘돌발성 난청’ 진단 후…한 달간의 치료기

열흘 만에 청력 80% 회복…“빠른 치료가 중요”

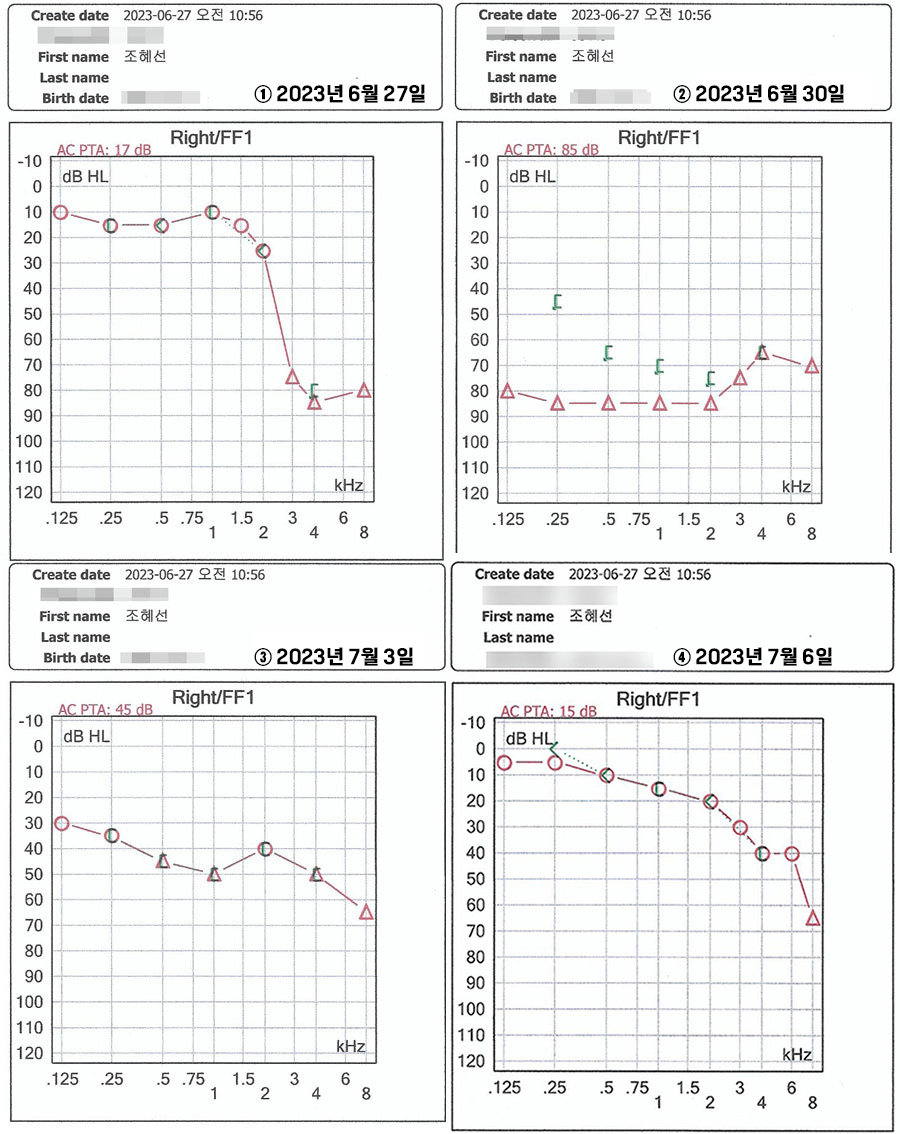

그야말로 ‘청천벽력’이었다. 2023년 6월 말, 귀에 먹먹함을 느끼고는 병원을 찾아 치료를 받던 중 돌연 오른쪽 귀 청력을 잃은 것이다. 증상이 나타난 지 불과 사흘 만이다. 진단명은 ‘돌발성 난청’. 전조 증상도 없었다. 30대 중반의 비교적 젊은 나이에 귀가 들리지 않을 것이란 상상을 해본 적 없기에 갑작스럽게 닥친 상황을 받아들이기 힘들었다. 다행히 약물과 주사 치료를 병행한 끝에 청력은 열흘 만에 80%가량 회복됐다. ‘돌발성 난청’은 이비인후과에서 드문 응급질환에 속한다. 전문가는 빠르게 치료를 시작한 것이 청력 회복 가능성을 끌어올렸다고 봤다.

돌발성 난청 환자 수는 매년 늘어나는 추세다. 건강보험심사평가원에 따르면 ‘돌발성 난청’ 진료인원(입원·외래)은 △2019년 9만471명 △2020년 9만4333명 △2021년 10만4921명 △2022년 10만3474명 △2023년 11만429명 등 최근 5년 사이 22%나 증가했다. 돌발성 난청이 무서운 이유는 누구에게나 갑자기 찾아올 수 있기 때문이다. 원인도 현재까지 명확하게 밝혀지지 않았다. 다만 바이러스 감염이나 달팽이관으로 가는 혈류에 발생한 장애, 자가 면역성 질환, 신경학적 질환 등이 주된 원인으로 학계에는 보고돼 있다.

증상이 나타난 그날 오전은 평범했다. 이른 오후부터 귀 먹먹함을 느꼈지만 대수롭지 않게 생각했다. 하지만 저녁 무렵 이뤄진 통화에선 상대 목소리가 깨지는 ‘소리왜곡’이 나타났다. 반대쪽 귀로 통화했을 땐 이상이 없었다. 이튿날 오전 이비인후과를 찾았다. 5분 남짓 청력검사를 진행한 뒤 받아든 결과지에 한참 눈을 떼지 못했다. 오른쪽 귀 청력 일부가 상실됐다고 나온 것. 담당의로부터 ‘돌발성 난청’이라는 생소한 병명을 듣게 됐다. 그로부터 이틀 뒤에는 수화기 너머의 소리가 전혀 들리지 않았다. 돌발성 난청은 통화 중 질환을 인지하는 경우가 많다.

청력 손실 정도는 ㏈ 수치에 따라 경도·중도·중고도·고도·심도 등 5단계로 나뉜다. 경도 난청은 최대로 감지할 수 있는 소리의 크기가 25~40㏈ 수준이다. 작은 소리를 듣는 데에는 어려움이 있으나 상대와 대화할 때는 큰 문제가 없다. 중도 난청(41~55㏈)은 일상 대화에서 불편함을 느낄 수 있다. 중고도 난청(56~70㏈)은 큰소리만 들을 수 있으며 군중 속 대화가 어렵다. 고도 난청(71~90㏈)은 소리를 지르는 등의 매우 큰소리에만 반응한다. 심도 난청(91㏈ 이상)은 소리에 반응이 거의 없는 상태로, 기자의 오른쪽 귀는 ‘고도·심도 난청’에 해당됐다.

● 극심한 이명에 두 번 운다…청력 회복돼도 관리 이어가야

청력이 회복됐다고 끝은 아니다. 청력 상실과 동시에 나타난 이명은 일상생활에 큰 불편함을 야기했다. 그 정도도 매우 극심했다. 일반적으로 이명이라고 하면 ‘삐-’ 소리를 생각하지만, 직접 경험한 이명은 라디오 주파수를 잘못 맞췄을 때 들리는 잡음과 같았다. 특히 식당이나 카페 등 시끄러운 곳에선 이명과 소리왜곡이 더욱 심해져 상대와의 대화도 힘들었다. 청력이 회복되기까진 열흘이 소요됐지만, 고통스런 강도의 이명은 수개월에 걸쳐 서서히 사라졌다. 이명이 완전히 없어지는 건 아니다. 일상생활에 지장이 없을 만큼 희미하게 남아있는 정도다.

임 교수는 “이명은 청력 감소와 연관이 있다. 청력이 떨어지면 이명이 있다고 생각하면 된다”며 “특히 초기에는 달팽이관이 갑자기 망가지면서 이명이 심하다고 느끼거나 어지럼증이 함께 올 수 있다”고도 설명했다.

돌발성 난청은 환자 3명 중 1명만 청력이 정상 범위로 돌아올 만큼 회복 가능성이 비교적 낮은 편에 속한다. 또다른 1명은 청력이 일부분만 돌아오고, 나머지 1명은 청력을 회복하지 못할 가능성이 크다. 임 교수는 “부분적으로만 (청력이) 회복됐다면 보청기를 하거나 (청력을) 아예 상실한 경우에는 인공와우 이식수술을 진행할 수 있다”고 했다. 그러면서 “첫 스텝에서는 명확한 진단이 가장 중요하다”며 “가급적이면 빨리 병원을 찾아 청력 검사를 진행하는 것이 좋겠다”고 강조했다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

3

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

4

정부 공급안에 지자체 펄쩍…“용산에 1만채, 생활여건 큰 타격”

-

5

헌재 “득표율 3% 미만 군소정당도 비례의석 줘야”

-

6

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

7

머스크 “전기차 생산라인 빼내 로봇 만든다”…테슬라 모델S·X 단종

-

8

“갑자기 멍∼하고, 두통까지”… 건망증 아닌 뇌종양 신호일 수 있다[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]

-

9

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

10

새벽마다 출몰하는 ‘삿갓맨’…망치로 건물 집기 파손 공포

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

3

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

4

정부 공급안에 지자체 펄쩍…“용산에 1만채, 생활여건 큰 타격”

-

5

헌재 “득표율 3% 미만 군소정당도 비례의석 줘야”

-

6

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

7

머스크 “전기차 생산라인 빼내 로봇 만든다”…테슬라 모델S·X 단종

-

8

“갑자기 멍∼하고, 두통까지”… 건망증 아닌 뇌종양 신호일 수 있다[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]

-

9

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

10

새벽마다 출몰하는 ‘삿갓맨’…망치로 건물 집기 파손 공포

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0