완벽한 턱선을 가진…눈부시게 잘생긴…사자가 떠났다

- 동아일보

-

입력 2025년 9월 17일 12시 41분

공유하기

글자크기 설정

‘내일을 향해 쏴라’ 로버트 레드포드의 삶과 영화

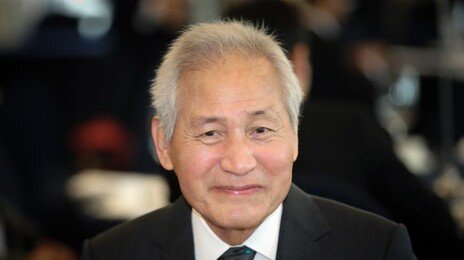

‘할리우드의 전설’로 불리는 배우이자 제작자, 환경운동가 로버트 레드포드(Robert Redford)가 16일(현지 시간) 향년 89세로 세상을 떠난 뒤 외신은 그의 영화 인생을 재조명했다. 영화계 동료들은 그를 “사자 같은 사람”, “따뜻하고 인내심이 많은”, “미국 역사상 가장 위대한 스토리텔러(이야기꾼)”, “눈부시게 잘생긴” 등의 수식어로 평가했다. 그는 1960년대 말부터 1980년대까지 이어진 미국 영화계의 ‘뉴 헐리우드 시네마’ 시대를 대표하는 배우 중 하나였다.

레드포드는 1959년 브로드웨이 연극 ‘톨 스토리’에서 단역으로 무대에 올랐다. 이듬해에는 같은 제목의 영화에 출연하며 배우 인생을 시작했다. 당시 이 영화는 흥행에 처참하게 실패했고 미국 타임지는 “이 영화를 구할 수 있는 것은 아무것도 없다”고 혹평했다.

그는 이후 1960년대 초반 여러 TV 드라마 시리즈에 단역으로 출연하면서 안방극장에서도 얼굴을 알렸다.

뉴먼은 레드포드에게 특별한 존재였다. ‘내일을 향해 쏴라’ 제작 당시 제작자는 ‘금발의 얼굴 반반한 배우’일뿐이었던 레드포드에게 배역을 주지 않으려 했다. 하지만 당시 어느 정도 먼저 스타 반열에 올라있던 뉴먼은 레드포드의 캐스팅을 강하게 주장했고, 두 사람은 이후 헐리우드의 ‘위대한 파트너’가 됐다.

1970년대 당시 미국 영화는 혼란스러운 사회상을 담았다. 베트남 전쟁의 여파로 1960년대 말부터 사회와 문화 곳곳에 격변이 일어나고 있었다. 긍정적이고 이상적인, 꿈과 희망을 담았던 이전의 영화 조류를 전쟁의 여파가 바꿔버렸다.

이 시기부터는 미국 사회의 현실을 반영한 영화들이 등장한다. 등장 인물들은 영웅과 악당으로 명확히 구분할 수 없고, 영화의 결말 또한 비극인지 희극인지 불분명한 작품들이 많다. 레드포드는 이 시기를 이끌었던, 매우 잘 생긴 당시 헐리우드의 아이콘이었다.

● 외신 “선의의 상징”… 마지막 촬영작은 ‘노인과 총’

호주 매체 시드니모닝헤럴드는 “레드포드는 그가 연기했던 배역의 어두운 면들, 은행강도나 플레이보이, 독선적인 정치인 등 무엇이었든지 그는 ‘선의의 상징’ 이었다”며 “날카로움을 잃지 않고 존재감을 드러내곤 했다”고 평가했다. 매체는 ‘노인과 총(2018)’, ‘내일을 향해 쏴라’, ‘모두가 대통령의 사람들’, ‘보통 사람들(2013)’, ‘올 이즈 로스트(2013)’ 등 5편을 꼭 봐야 할 레드포드의 영화로 꼽았다.

레드포드는 2010년대 중반 배우로서의 은퇴를 선언했다. 그는 생전 ‘노인과 총’에 대해 자신의 ‘마지막 작품’이 될 것이라고 발표했고 실제로도 그렇게 됐다. 이후 개봉한 ‘어벤저스: 엔드게임’에 잠시 출연했지만, 촬영 순서는 ‘노인과 총’이 마지막이었다.

레드포드가 ‘정치 스릴러’를 만든 최초의 인물 중 하나, 정치 스릴러의 아버지라는 평가도 있었다. 영화 ‘콘도르’, ‘모두가 대통령의 사람들’ 같은 정치 스릴러에서 레드포드는 주연을 맡아 열연했다. 특히 ‘모두가 대통령의 사람들’에서 레드포트는 미국의 전설적인 기자 밥 우드워드를 연기했다.

우드워드는 1970년대 ‘워터게이트’ 특종을 한 미국의 언론인이다. 그는 레드포드의 죽음에 “미국 역사상 가장 위대한 스토리텔러 중 한 명으로 기억될 것”이라고 평가했다.

그는 영화감독 및 제작자로서도 두각을 드러냈다. 1981년 영화 ‘오디너리 피플’로 감독에 데뷔한 그는 첫 작품으로 아카데미 감독상과 골든 글로브 감독상을 수상하는 기염을 토했다. 이후 ‘흐르는 강물처럼’(1992), ‘퀴즈쇼’(1994), ‘호스 위스퍼러’(1998), ‘베거 밴스의 전설’(2000) 등을 통해 감독으로서도 입지를 확고히 했다.

말년에 그가 블록버스터 ‘어벤저스’ 시리즈에 악역으로 출연한 것도 화제가 됐다. 그의 손자들이 할아버지의 출연을 원했다는 이야기도 전해진다.

● 메릴 스트립 “사자가 떠났다”

할리우드 거장의 사망 소식에 친구들과 동료들의 추모사도 이어졌다.

미국의 가수 겸 배우 바브라 스트라이샌드는 레드포드의 죽음을 애도하며 “역대 최고의 배우 중 한 명”이라고 평가했다. 스트라이샌드는 1973년 영화 ‘추억’에 레드포드와 출연했을 당시를 회상하며 “그는 말을 너무나 잘했고 반대로 나는 말에 대해 거의 알러지가 있었을 정도”라며 “하지만 서로를 알아가려 끊임없이 노력했다”고 말했다. 스트라이샌드는 레드포드를 마지막으로 만났을 때 ‘그림’을 소재로 대화를 나눴고, 서로가 그린 첫 그림을 상대방에게 보내주기로 했다고 털어놨다. 스트라이샌드는 이 영화의 주제가를 부르기도 했다.

레드포드가 감독을 맡은 작품 ‘호스 위스퍼러’에 출연했던 배우 스칼렛 요한슨은 “밥(레드포드의 애칭)은 인내심이 많았고 따뜻했다. 연기가 무엇인지 가르쳐줬다”고 말했다.

레드포드의 ‘절친’이자 감독이었던 시드니 폴락은 그에 대해 “거의 반세기 동안 알고 지낸 친구”라고 말했다. 둘은 1960년 영화 ‘워 헌트’로 인연을 맺은 뒤 마음을 터놓고 지내는 친구가 됐다.

오스카상을 수상한 다큐멘터리 감독 로저 로스 윌리엄스도 레드포드와의 일화를 추억했다. 그가 과거 장편 데뷔작 ‘카산드로’를 준비할 때 레드포드에게 부담감을 털어놨다고 한다. 다큐멘터리만 찍었던 그가 유명 배우들과 함께 영화를 제작하는 때였다.

특히 윌리엄스는 영화에 등장하는 정사신을 어떻게 연출해야 할지 고민을 했고 이를 레드포드에게 털어놨다고 한다. 둘은 당시 선댄스 리조트의 식당 테이블에 앉아 대화를 나눴는데, 레드포드가 그에게 정사신을 어떻게 찍어야 하는지 장면 장면의 ‘스토리 보드’를 직접 그려주며 설명을 했다고 한다. 대본집 뒤에 등장 인물이 관계를 가지는 장면을 손으로 그린 것. 윌리엄스는 그 그림을 액자에 넣어 사무실에 아직도 걸어뒀다고 회상했다.

● 산타모니카 출생, 아들 둘 먼저 떠나보내

레드포드는 1936년 8월 18일 캘리포니아주 산타모니카에서 우유배달부의 아들로 태어났다. 학창시절 뛰어난 야구 실력 덕분에 콜로라도대에서 장학금을 받았지만, 18개월 만에 음주 운전으로 퇴학당했다. 같은 시기에 그의 어머니도 40살의 나이에 일찍 세상을 떠났다.

레드포드는 1958년 미국 역사학자 롤라 밴 웨이거넌과 결혼해 딸 둘과 아들 둘을 뒀으나 1985년 이혼했다. 레드포드의 아들 앤서니는 생후 약 2~3개월 만에 유아급사증후군(SIDS)으로 사망했다. 그의 또 다른 아들인 제임스도 2020년 담도암 투병 끝에 숨졌다. 레드포드는 2009년 독일 함부르크에서 화가 지빌레 자거스와 재혼했다.

레드포드는 생전 자신의 잘생긴 외모에 대해 오히려 고민하고 많이 괴로워했던 것으로 알려졌다. 외모 때문에 연기가 충분히 인정 받지 못하는 측면도 있었기 때문이다. 게다가 그의 비극적인 가족사도 한 몫 했다. 그는 생전 “죽음이 내 어깨에 24시간 내내 얹혀져있다는 생각을 한다. 어렸을 때 키우던 나의 강아지들, 내 엄마, 내 아들까지”라고 한 적도 있다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0