공유하기

일자리 대체, 20세기 교육의 종말… AI 향한 팡파르에 묻힌 경고음[맹성현의 AI시대 생존 가이드]

- 동아일보

-

입력 2025년 6월 24일 23시 09분

글자크기 설정

AI 열풍에 가려진 실존적 위협

100조 투자, 수석 신설 등 AI 열풍… 인간 생존에 미칠 영향 성찰 없어

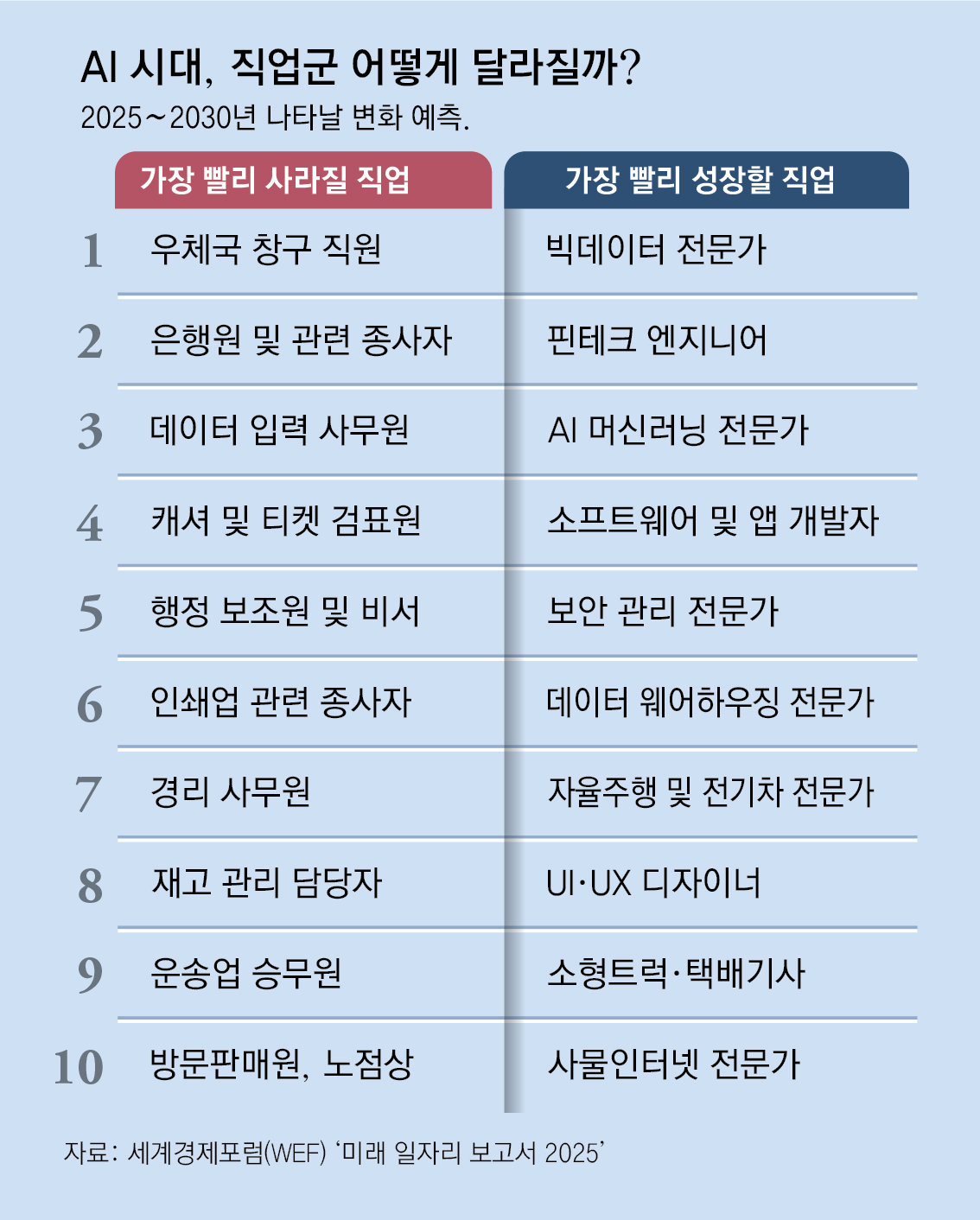

일자리는 직종 무관 급속히 재편… ‘무엇이 교육인가’ 재정의 요구돼

AI 신격화로 인간관계 실종도 우려… ‘인간-AI 공존 생태계’로 대비해야

이 모두는 AI가 만들어낼 미래에 대한 장밋빛 전망을 그 배경에 깔고 있다.

AI의 중요성에 대한 국가적 자각과 관심은 환영할 만하다. 다만 이 거대한 AI 열풍 속에서 인간의 삶과 직결된 근본적인 질문은 묻혀 버리고 있는 듯해 우려도 든다. 인공신경망 기술 발전의 공로로 2024년 노벨 물리학상을 받은 제프리 힌턴 캐나다 토론토대 교수의 AI 기술 발전 속도에 대한 경고나 ‘사피엔스’ 저자인 유발 하라리 전 이스라엘 히브리대 교수가 신간 ‘넥서스’에서 제기한 AI의 파괴적인 역할에 대한 우려가 무시되고 있는 것이다. AI를 어떻게 도입하고 활용할 것인가에 매몰돼 있을 뿐 AI가 우리 사회에 미칠 영향, 특히 ‘인간의 생존’에 어떤 결과를 초래할 것인지에 대한 성찰과 경각심이 턱없이 부족하다.

둘째, 교육 시스템에 대한 근본적 재정의가 필요해지고 있다. AI로 인해 인간의 직무가 재편되면서 전문가의 역할이 축소되는 시대에 기존 대학 시스템이 몇 년을 더 버틸 수 있을지 의문이다. 한두 개 전공의 지식을 습득하고 문제 해결 능력을 강조하는 기존 고등교육만으로 AI를 능가해 생존할 수 있을까?

AI를 교육에 어떻게 활용하느냐에 따라 학생들의 역량은 크게 달라질 것이다. 학생들이 AI의 답변을 무비판적으로 수용한다면, 스스로 사고하고 탐구하는 능력을 잃을 위험이 있다. 과제나 시험에서의 문제 해결을 AI에 맡기는 것을 당연하게 여기는 학생들이 성인이 됐을 때 독립적 사고를 얼마나 할 수 있겠는가.

셋째, AI를 신격화하는 경향은 인류의 실존적 문제로 이어질 수 있다. AI의 놀라운 능력은 과도한 신뢰로 이어지고, AI에 과의존하게 되면 비판적 사고력과 판단력을 잃을 수 있다. AI가 생성하는 허위 정보나 편향된 사고에 쉽게 설득될 위험도 있다. 더욱이 AI가 10명, 100명의 전문가 역할을 해낸다면 인간관계의 필요성 자체를 덜 느끼게 될 것이다.

이미 사람들은 AI와 대화하며 마치 인간과 소통하듯 감정적 애착을 형성하고 있다. 외로움을 달래는 상담사로, 연인이나 친구로 의존하는 사례도 늘고 있다. AI에 대한 과도한 의존이 인간관계의 결속력을 약화시키면 이는 소통의 부재로 민주주의의 근간까지 흔들 수 있다는 경고도 나온다. AI가 나쁜 의도를 품어서가 아니라 인류 스스로 파멸의 길로 들어설 수 있다는 것이다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

“유심칩 녹여 금 191g 얻었다”…온라인 달군 ‘현대판 연금술’

-

2

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

3

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

4

‘마약밀수 총책’ 잡고보니 前 프로야구 선수

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

7

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

8

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

9

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

10

식후 커피는 국룰? 전문가들은 ‘손사래’…“문제는 타이밍”[건강팩트체크]

-

1

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

2

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

5

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

6

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

7

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

8

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

9

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

10

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

트렌드뉴스

-

1

“유심칩 녹여 금 191g 얻었다”…온라인 달군 ‘현대판 연금술’

-

2

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

3

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

4

‘마약밀수 총책’ 잡고보니 前 프로야구 선수

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

7

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

8

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

9

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

10

식후 커피는 국룰? 전문가들은 ‘손사래’…“문제는 타이밍”[건강팩트체크]

-

1

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

2

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

5

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

6

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

7

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

8

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

9

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

10

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![멘사 회원급 AI의 등장… 시험 대비 문제풀이로는 따라잡을 수 없다[맹성현의 AI시대 생존 가이드]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/15/132008257.1.jpg)

댓글 0