잘린 팔다리, 뇌까지 재생… 난관 이겨낸 놀라운 생존史[브레인 아카데미 플러스]

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

물 없이도 살 수 있게 구조 바꾸고

세균과 공생해 독성 물질까지 분해

이빨 평생 재생해 포식자 지위 누려

진화 속도 빨라진 사례도 속속 발견

《궁금하다 생각했지만 그냥 지나쳤던, 하지만 알아두면 분명 유익한 것들이 있습니다. 과거의 역사적 사건일 수도 있고 최신 트렌드일 수도 있죠. 동아일보는 과학, 인문, 예술, 역사 등 다양한 분야에 걸쳐 ‘오∼ 이런 게 있었어?’라고 무릎을 칠 만한 이야기들을 매 주말 연재합니다. 이번은 동물편입니다.》지구의 동물에는 진화의 시간 속에서 체득한 생존법이 축적돼 있다. 인간도 예외는 아니다. 여느 동물보다 흰자위가 발달해 타인의 기분이나 의도를 알아차리기 쉬워서 협동하려는 인간에게 도움이 됐다. 그 협력 덕분에 다른 동물이나 자연의 위협을 극복하고 지배적인 종이 될 수 있었다.

동물의 놀라운 생존력은 수직에 가까운 바위 절벽을 오르내리는 능력부터 척수나 뇌를 재생하는 능력까지 다양하다. 진화생물학, 발달유전학, 극한생물학 등의 발전으로 동물 생존법에 대한 이해는 깊어졌고 새로운 사실도 계속 발견되고 있다. 동물 생존법은 존속하고 싶은 인간에게 통찰과 영감을 제공한다.

북미 사막에 서식하는 캥거루쥐는 몸길이 10∼15cm의 설치류다. 뒷다리가 발달해 캥거루처럼 뛰어다닌다. 더 놀라운 특징은 물을 거의 마시지 않고도 생존할 수 있다는 점이다. 캥거루쥐는 씨앗 등 건조한 먹이에서 얻는 수분만으로 생활한다. 신장에서 수분을 재흡수하는 ‘헨레 고리’가 다른 포유류보다 훨씬 길어 소변을 최대한 농축해 수분 손실을 최소화한다. 또 콧속 통로에는 수분 손실을 줄이는 냉각 시스템이 있다. 내쉬는 공기가 코를 통과해 냉각되면 공기 중 수증기가 응축되고, 캥거루쥐는 이를 재흡수한다.

● 독성 환경도 이겨 낸다

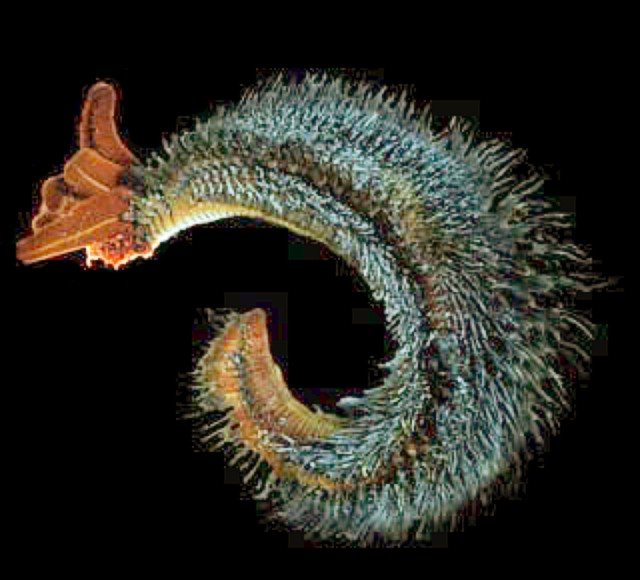

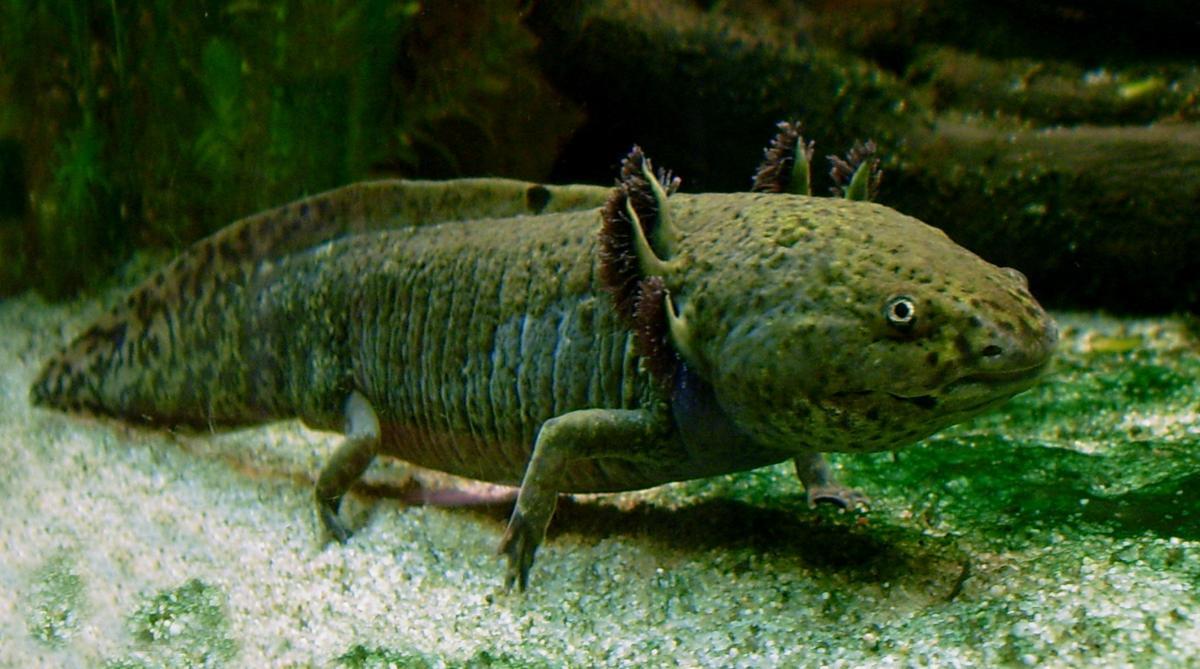

● 반복 재생의 생존법

올 6월 다학제 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 발표된 연구는 레티노산이 재생 부위에서 안내자 역할을 한다고 밝혔다. 레티노산 농도가 상대적으로 낮으면 잘린 부위 말단구조인 손가락이나 발가락이 형성되고, 상대적으로 높으면 팔이나 어깨 같은 몸통에 가까운 구조가 재생된다는 것이다. 더 구체적으로는 레티노산 신호와 함께 핵심 신호 단백질(Hand2, Shh 등)이 재생 조직에 ‘여기는 손목, 여기는 어깨’라고 세포 위치에 따른 정보를 전달한다.

태아 팔다리 형성과 성장, 신경 및 근육 발달 과정에서도 비슷한 과정(RA 관련 신호, Hand2, Shh 같은 핵심 분자들 활동)이 일어난다. 인간 피부나 간, 점막, 골조직 등이 손상됐을 때도 이 과정이 부분적으로 가동한다. 하지만 인간은 손실된 팔다리나 복잡한 신경조직 전체를 복구하지는 못한다. 최근에는 조직 재생 제어 및 흉터 없는 치료법 연구를 위해 아홀로틀과 인간의 재생 메커니즘 차이와 공통점이 상세히 분석되고 있다.

● ‘놀랍도록 빠른 진화’ 발견

영국 런던 지하철 공간에 사는 ‘런던 지하철 모기(큐렉스 몰레스투스)’도 환경에 적응해 빠르게 진화하는 사례다. 이 모기들은 런던 지상의 일반 모기와 유전적, 생태적으로 상당히 다르다. 지하철 모기는 날씨와 무관하게 연중 번식하고 인간과 쥐 같은 포유류 피를 선호하며, 어둡고 건조한 곳에서도 번성한다. 기존 모기와 행태 등이 상당히 달라 한때 신종으로 분류됐다가 지금은 생태적 변형체로 분류된다. 런던에서 지하철 공사가 본격화된 1860∼1920년대에 일부 모기가 지하에 정착했고 이후 100∼150년 만에 진화한 것이다.

놀랄만한 생존 능력을 보이지 않더라도 지구에서 살아가는 동물은 모두 환경에 탁월하게 적응한 승리자다. 존재한다는 것 자체가 위대한 승리의 징표다.

브레인 아카데미 플러스 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

e글e글

구독

-

김영민의 본다는 것은

구독

-

특파원 칼럼

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

2

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

3

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

4

납중독 사망 50대, 원인은 ‘낡은 보온병에 담은 커피’[알쓸톡]

-

5

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

6

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

7

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

8

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

9

“두쫀쿠 만드는 노고 모르면 안 팔아”…1인 1개 카페 논란

-

10

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

1

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

2

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

3

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

4

한동훈 ‘당게’ 논란에 “송구하다”면서도 “조작이자 정치 보복”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

7

IMF의 경고…韓 환리스크 달러자산, 외환시장 규모의 25배

-

8

이란 마지막 왕세자 “이란, 중동의 한국 돼야했지만 북한이 됐다”

-

9

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

-

10

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

트렌드뉴스

-

1

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

2

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

3

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

4

납중독 사망 50대, 원인은 ‘낡은 보온병에 담은 커피’[알쓸톡]

-

5

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

6

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

7

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

8

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

9

“두쫀쿠 만드는 노고 모르면 안 팔아”…1인 1개 카페 논란

-

10

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

1

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

2

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

3

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

4

한동훈 ‘당게’ 논란에 “송구하다”면서도 “조작이자 정치 보복”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

7

IMF의 경고…韓 환리스크 달러자산, 외환시장 규모의 25배

-

8

이란 마지막 왕세자 “이란, 중동의 한국 돼야했지만 북한이 됐다”

-

9

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

-

10

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘사흘’은 죄가 없다… 우리말의 용불용설[브레인 아카데미 플러스]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/25/132072005.4.jpg)

댓글 0