“연기만으론 못 버틴다”…송영규가 드러낸 조연 배우의 현실

- 동아닷컴

공유하기

글자크기 설정

“카페 부진, 우울감 호소” 조연 배우의 삶은 왜 이렇게 아팠나

영화 ‘극한직업’ 최반장 역으로 얼굴을 알린 배우 송영규(55)의 갑작스러운 사망 소식이 전해졌다. 생전 꾸준히 활동했던 그는 극심한 생활 스트레스와 우울감을 호소해온 것으로 알려졌다.

이번 사건은 화려해 보이는 연예계 뒤편에 가려진 조연 배우들의 생계 압박과 정신건강 사각지대를 다시 조명하게 했다.

■ 음주운전 후 하차…카페 부진까지 겹친 생활고

송영규는 최근 음주운전 적발 이후 출연 중이던 작품에서 하차했다. 이 일은 심리적 압박으로 이어졌고, 동시에 아내가 운영하던 카페 사업도 경기 침체로 어려움을 겪으면서 경제적 타격이 더해졌다.

■ 무대 위 화려함 뒤엔 자괴감…연예인 정신건강의 사각지대

전문가들은 이번 사건을 계기로 연예계 전반에 정신건강 지원 시스템이 시급하다고 지적한다.

기선완 가톨릭관동대 국제성모병원 정신의학과 교수는 동아닷컴에 “영상 속 연예인 이미지와 실제 삶의 괴리에서 오는 정체성 혼란이 불안, 우울로 이어지는 경우가 많다”고 말했다.

기 교수는 “드라마에선 성공한 CEO를 연기하지만 현실에선 자녀 학원비조차 감당하지 못하는 경우, 극심한 자괴감과 우울이 찾아올 수 있다”고 설명했다.

연예계는 소득 양극화가 극심한 영역이다. 강준현 더불어민주당 의원이 국세청으로부터 받은 자료에 따르면, 2017~2021년 가수 상위 1%의 평균소득은 46억 원에 달했지만 나머지 99%는 연 2100만 원에도 미치지 못했다. 배우의 경우도 상위 1%는 연 22억 7000만 원, 전체 평균은 4600만 원 수준이다.

지난 2월 일하는시민연구소와 유니온센터가 발표한 ‘드라마 배우 노동 실태’ 보고서에 따르면, 응답자의 76.2%가 방송 외 직업을 병행했다고 밝혔다. 보고서는 “K-드라마 위상에 맞게 배우들이 연기에만 집중할 수 있도록 최소 수입 보장과 공정계약 체계가 필요하다”고 지적했다.

■ “연기만으론 못 산다”…투잡 뛰는 조연 배우들

현실적인 연기로 ‘명품 조연’ 반열에 오른 배우들도 생계 문제에서 자유롭지 않다.

류승수 역시 MBN ‘전현무계획2’에서 “작품 편수가 줄어 투잡을 뛰고 있다”며 “과거 1년에 120편을 제작했다고 치면 지금은 거의 50편이다. 반 이하로 줄었다. 제작 환경이 안 돼 생활이 어렵다. 그래서 배우들이 투잡을 다 뛰는 것”이라고 설명했다.

그러면서 “주인공과 조연의 출연료 격차는 20배에 달하고, 작게는 1억 5000만 원에서 많게는 7억 원까지 차이가 난다”고 털어놨다.

■ “선택받아야 사는 불안한 배우…심리 상담 필요해”

송창곤 한국방송연기자노동조합 사무총장은 동아닷컴과의 통화에서 “음주운전은 명백한 잘못이지만 벌금을 내더라도 방송 복귀는 어렵다. 연기자에게 3~5년 공백은 사실상 해고 수준”이라며 “송영규 씨도 그런 어려움 속에 있었을 것”이라고 말했다.

송 사무총장은 “콘텐츠진흥원과 협업해 심리상담 프로그램을 운영하고 있지만, ‘공인’이라는 부담 때문에 상담을 꺼리는 배우가 많다”며 “배우는 늘 선택받는 입장이라 큰 불안을 안고 산다. 단역도, 주연도 각자의 자리에서 힘들다”고 덧붙였다.

불규칙한 수입, 평가에 대한 압박, 반복되는 경쟁 등은 배우들이 일상적으로 겪는 고충이지만, 이를 체계적으로 보호할 장치는 여전히 부족하다.

송 사무총장은 “제도가 바뀌려면 누군가의 희생이 필요한 현실이 안타깝다”며 “예술인들을 위한 1:1 심리 상담이 일회성 지원이 아니라 교육 프로그램처럼 상시적으로 운영돼야 한다”고 강조했다.

■ 불안정한 생계·심리 방치…제도적 안전망 필요

송영규의 죽음은 단지 한 배우의 비극으로 끝나지 않는다. 불안정한 출연 구조, 생계 스트레스, 심리적 방치라는 연예계 구조적 문제를 다시금 드러낸 사건이다.

화려한 스포트라이트 뒤, 현실을 버텨야 하는 조연 배우들의 삶. 이제 이들이 안정적으로 연기에 몰입할 수 있도록 생계와 정신건강을 아우르는 안전망 구축은 더 이상 미뤄서는 안 되는 과제가 됐다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

사장은 힘들고, 손님은 서럽다…‘No Zone’ 늘어가는 요즘 카페

-

2

가족 몰래 102세 노인과 혼인신고한 간병인…수백억 재산 노렸나

-

3

野 “李대통령 분당 아파트 27억” vs 與 “張대표 주택 6채”

-

4

변호사의 나라 vs 엔지니어의 나라… 서로 다른 길 걷는 초강대국 美-中

-

5

등산 떠난 50대父·10대子 차량서 숨진 채 발견

-

6

“남편은 뜨거워 못 견뎌”…여자가 ‘온수 샤워’를 찾는 이유

-

7

‘미모 금메달’ 차준환…보그, 밀라노 올림픽 최고 미남 선정

-

8

시진핑-카니 화해 무드에…中, 사형 판결도 뒤집었다

-

9

“빵 먹는 조선민족 만들자!” 김정은이 빠다와 치즈에 꽂힌 이유[주성하의 ‘北토크’]

-

10

‘알짜 구내식당’ 오픈런… “점심 한 끼 6000원 아껴 주식 투자”

-

1

국힘 떠나는 중도층… 6·3지선 여야 지지율 격차 넉달새 3 → 12%P

-

2

요즘 화제는 ‘@Jaemyung_Lee’, 밤낮 없는 李대통령 SNS 정치

-

3

野 “李대통령 분당 아파트 27억” vs 與 “張대표 주택 6채”

-

4

한동훈의 선택은? 4가지 시나리오 집중 분석해보니 [정치TMI]

-

5

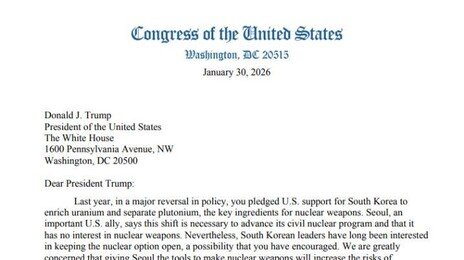

美민주당 상원의원들, 트럼프에 ‘韓핵잠 원료 공급’ 반대 서한

-

6

국힘, 새 당명 3월 1일 전후 발표…“장동혁 재신임 문제 종결”

-

7

국힘 집안싸움 격화… 윤리위, 배현진 징계절차 착수

-

8

‘알짜 구내식당’ 오픈런… “점심 한 끼 6000원 아껴 주식 투자”

-

9

조국 “대선 득표율差 겨우 0.91%인데…합당 반대자들 죽일 듯 달려들어”

-

10

‘똘똘한 한 채’ 열풍…자가 비율 1위 싱가포르도 못 막았다[딥다이브]

트렌드뉴스

-

1

사장은 힘들고, 손님은 서럽다…‘No Zone’ 늘어가는 요즘 카페

-

2

가족 몰래 102세 노인과 혼인신고한 간병인…수백억 재산 노렸나

-

3

野 “李대통령 분당 아파트 27억” vs 與 “張대표 주택 6채”

-

4

변호사의 나라 vs 엔지니어의 나라… 서로 다른 길 걷는 초강대국 美-中

-

5

등산 떠난 50대父·10대子 차량서 숨진 채 발견

-

6

“남편은 뜨거워 못 견뎌”…여자가 ‘온수 샤워’를 찾는 이유

-

7

‘미모 금메달’ 차준환…보그, 밀라노 올림픽 최고 미남 선정

-

8

시진핑-카니 화해 무드에…中, 사형 판결도 뒤집었다

-

9

“빵 먹는 조선민족 만들자!” 김정은이 빠다와 치즈에 꽂힌 이유[주성하의 ‘北토크’]

-

10

‘알짜 구내식당’ 오픈런… “점심 한 끼 6000원 아껴 주식 투자”

-

1

국힘 떠나는 중도층… 6·3지선 여야 지지율 격차 넉달새 3 → 12%P

-

2

요즘 화제는 ‘@Jaemyung_Lee’, 밤낮 없는 李대통령 SNS 정치

-

3

野 “李대통령 분당 아파트 27억” vs 與 “張대표 주택 6채”

-

4

한동훈의 선택은? 4가지 시나리오 집중 분석해보니 [정치TMI]

-

5

美민주당 상원의원들, 트럼프에 ‘韓핵잠 원료 공급’ 반대 서한

-

6

국힘, 새 당명 3월 1일 전후 발표…“장동혁 재신임 문제 종결”

-

7

국힘 집안싸움 격화… 윤리위, 배현진 징계절차 착수

-

8

‘알짜 구내식당’ 오픈런… “점심 한 끼 6000원 아껴 주식 투자”

-

9

조국 “대선 득표율差 겨우 0.91%인데…합당 반대자들 죽일 듯 달려들어”

-

10

‘똘똘한 한 채’ 열풍…자가 비율 1위 싱가포르도 못 막았다[딥다이브]

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개