백년사진 No. 121

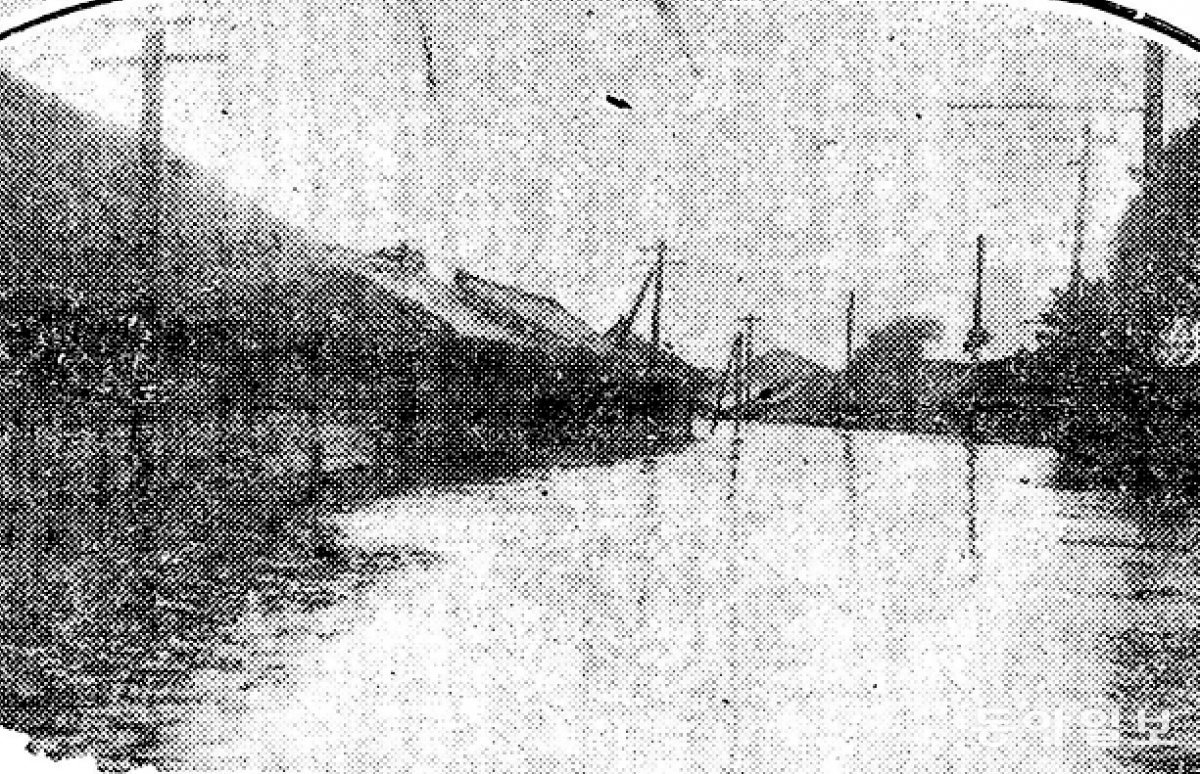

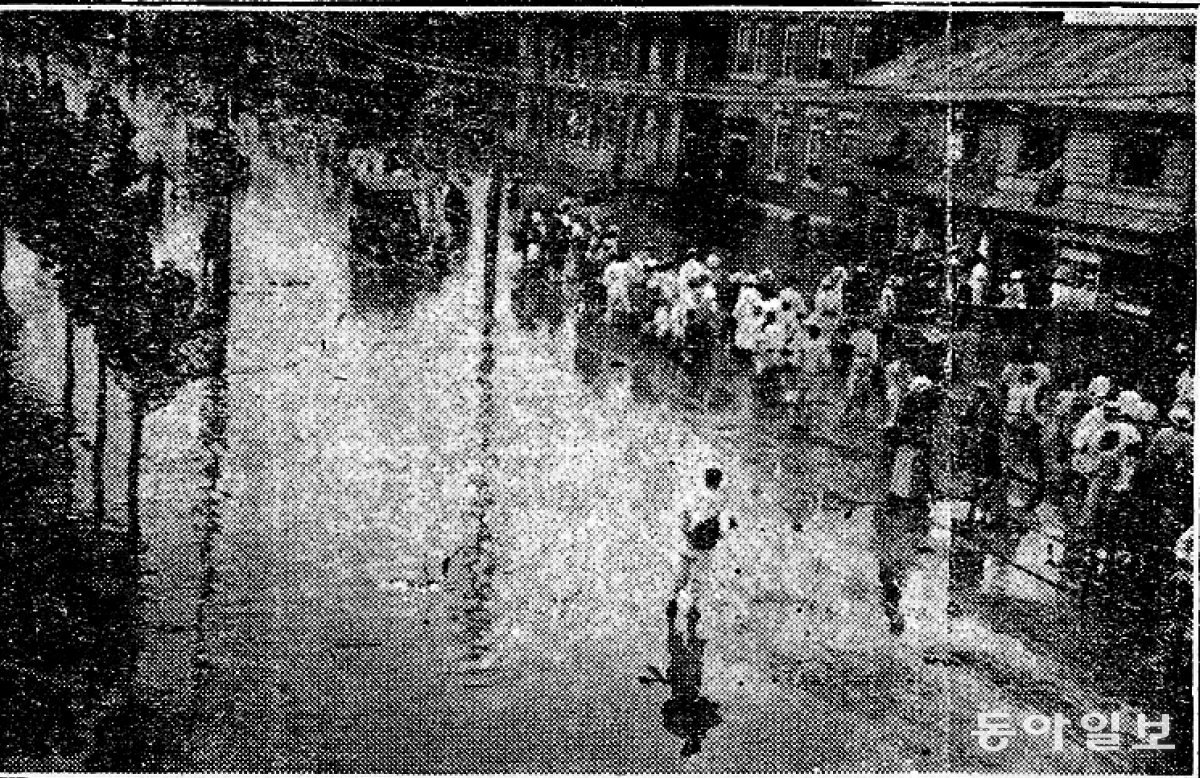

■ 이번 주 백년사진이 고른 사진은 1925년 7월 12일자 동아일보 2면에 실린 서울 인사동 모습입니다. 서울에 내린 폭우에 완전히 잠겨 버린 거리 모습입니다.

한강과도 떨어져 있는 서울 도심이 물에 잠겨 버린 모습에 어안이 벙벙해집니다. 어떤 일이 있었는지 살펴보겠습니다. 1920년대 초반, 서울 인사동은 매년 여름마다 하늘이 뿌리는 재난 앞에 속수무책이었다고 합니다. 조선총독부의 수도 행정은 정비되지 않았고, 한양 도성 안쪽을 관통하던 하천과 하수 시설은 제 기능을 하지 못했습니다. 그 결과 인사동은 한강이 불어날 때마다, 그리고 폭우가 쏟아질 때마다 가장 먼저 물이 차오르는 동네였습니다. 1920년도와 1926년에도 인사동이 침수되었다는 기사가 있었습니다.

● 1920년 8월 — 참혹했던 한여름의 장대비

1920년 여름, 인사동은 말 그대로 ‘물에 잠겼다’. 3차례에 걸친 장대비에 경성 전체가 수해를 입었고, 이촌동, 교동, 묘동, 파고다공원 아래 일대는 해수면보다 낮았던 탓에 유난히 피해가 심했다. “좁은 개천이 일시에 넘쳐” 인사동으로 “좌우로 밀어닥쳤고,” 골목과 상점, 대문과 부엌까지 순식간에 붉은 흙탕물에 잠겼다.

물결은 개울을 따라 흐르지 않고 집 안 마루까지 올라왔고, 사람들은 냄비 조각이나 양철통을 들고 물을 퍼내느라 혼이 빠졌다. 시내를 다니던 전차가 완전히 두절되고 경의선과 경부선 철도와 전신까지 불통되었으므로 경의선 경원선 방면의 통신 두절로 강원도와 경기도 각 지방의 수해가 어떤 상황인지 조차 알 수 없다. 인사동뿐 아니라 인접한 낙원동, 재동, 계동, 청진동, 관철동, 창신동 등도 줄줄이 물에 잠겼다.

특히 인사동 일대에서는 ‘다리목 전쟁’이 벌어졌다. 당시 집집마다 작은 목다리를 놓아 다니던 인사동에서 폭우로 목다리가 떠밀려가자, 주민들은 떠내려가지 않은 목다리를 차지하려 서로 경쟁했다. 누군가는 집 앞 대문에 다리를 걸어놓고, 전신주나 기둥에 묶어두며 필사적으로 고정했다.

●1925년 7월 — 인사동을 휩쓴 또 한 번의 쓰나미

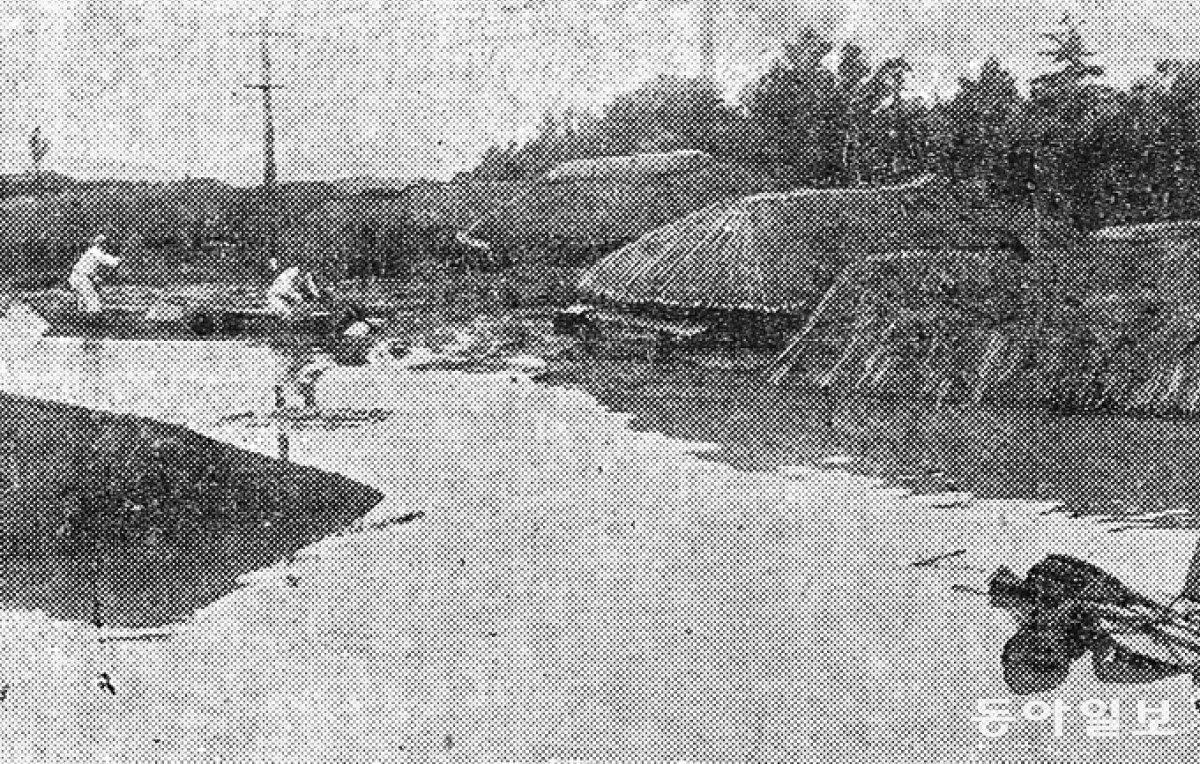

5년 후인 1925년 7월, 또다시 쏟아진 장마에 인사동은 비극을 반복했다. 이미 몇 번의 집중호우로 물바다가 된 서울에 7월 11일 새벽부터 다시 폭우가 내렸다. 물은 북악산과 낙산 자락을 타고 재동과 계동을 덮쳤고, 그 아래 인사동과 낙원동 일대는 순식간에 붉은 물에 휩쓸렸다. 가장 피해가 컸던 곳 중 하나가 인사동이었다. 가장 큰 문제는 하수도였다. “하수도가 불완전한 까닭”에 비가 내리자 물은 도로를 역류해 길바닥으로 솟구쳤고, 길 양옆의 상점과 민가 수십 채가 침수되었다.

종로서 관내에서는 인사동 일대의 집 65호가 마루 아래까지 침수되었고, 1호가 마루 위까지 침수되었고, 집 한 채는 완전히 무너졌다. 우체통 하나마저 쓰러졌고, 경복궁 돌담은 4간 길이로 무너졌다. “물은 길 위로 넘쳐서” 사람들은 길이 아닌 물 위를 걸어야 했으며, 관훈동 방향으로 빠져나갈 수도 없었다.

비는 하루 종일 내렸고, 침수된 가옥은 전체 종로서 관내만 해도 150여 호에 달했다. 특히 인사동은 바닥이 낮은 지형이었기에 피해가 더욱 컸다.

● 1926년 7월 — 바람과 비, 불까지 겹쳤던 날

1926년에는 단순히 물난리만이 아니었다. 장마가 끝날 즈음, 폭우와 함께 거센 바람이 몰아치며 시내 곳곳의 낡은 공가(空家)가 무너졌고, 그중 인사동에서는 무너진 폐가에서 화재가 발생해 부녀자 두 명이 사망하는 참극까지 벌어졌다.

인사동 일대의 하천은 또다시 범람했고, 광화문 통과 톄신국(체신국) 일대는 물론, 인사동·관훈동에도 길이 잠겨버렸다. 당시 총독부는 피해 조사에 나서고, 시찰 차량을 투입하며 “자동차 안에서 응급조치”를 지시했다고 하나, 주민들에겐 그저 허망한 구호였다.

그럼에도 사람들은 견뎠고 누군가는 어려움에 처한 사람들을 도왔다. 수해가 반복되자, 동아일보사는 1925년에는 자체 구호반을 조직했다. 인사동 주민을 위해서는 “중앙예배당”을 임시 수용소로 지정했고, 밥을 먹을 곳조차 없던 이들에게는 “식료품과 거처의 주선”을 약속했다. 당시 신문은 “집이 무너져 갈 곳이 없거나, 침수로 인해 침식을 할 수 없는 이는 본사로 통지하면 구호반이 출동해 현장에서 방편을 취하겠다”고 적고 있다.

1920년 여름, 인사동은 말 그대로 ‘물에 잠겼다’. 3차례에 걸친 장대비에 경성 전체가 수해를 입었고, 이촌동, 교동, 묘동, 파고다공원 아래 일대는 해수면보다 낮았던 탓에 유난히 피해가 심했다. “좁은 개천이 일시에 넘쳐” 인사동으로 “좌우로 밀어닥쳤고,” 골목과 상점, 대문과 부엌까지 순식간에 붉은 흙탕물에 잠겼다.

특히 인사동 일대에서는 ‘다리목 전쟁’이 벌어졌다. 당시 집집마다 작은 목다리를 놓아 다니던 인사동에서 폭우로 목다리가 떠밀려가자, 주민들은 떠내려가지 않은 목다리를 차지하려 서로 경쟁했다. 누군가는 집 앞 대문에 다리를 걸어놓고, 전신주나 기둥에 묶어두며 필사적으로 고정했다.

●1925년 7월 — 인사동을 휩쓴 또 한 번의 쓰나미

5년 후인 1925년 7월, 또다시 쏟아진 장마에 인사동은 비극을 반복했다. 이미 몇 번의 집중호우로 물바다가 된 서울에 7월 11일 새벽부터 다시 폭우가 내렸다. 물은 북악산과 낙산 자락을 타고 재동과 계동을 덮쳤고, 그 아래 인사동과 낙원동 일대는 순식간에 붉은 물에 휩쓸렸다. 가장 피해가 컸던 곳 중 하나가 인사동이었다. 가장 큰 문제는 하수도였다. “하수도가 불완전한 까닭”에 비가 내리자 물은 도로를 역류해 길바닥으로 솟구쳤고, 길 양옆의 상점과 민가 수십 채가 침수되었다.

종로서 관내에서는 인사동 일대의 집 65호가 마루 아래까지 침수되었고, 1호가 마루 위까지 침수되었고, 집 한 채는 완전히 무너졌다. 우체통 하나마저 쓰러졌고, 경복궁 돌담은 4간 길이로 무너졌다. “물은 길 위로 넘쳐서” 사람들은 길이 아닌 물 위를 걸어야 했으며, 관훈동 방향으로 빠져나갈 수도 없었다.

● 1926년 7월 — 바람과 비, 불까지 겹쳤던 날

1926년에는 단순히 물난리만이 아니었다. 장마가 끝날 즈음, 폭우와 함께 거센 바람이 몰아치며 시내 곳곳의 낡은 공가(空家)가 무너졌고, 그중 인사동에서는 무너진 폐가에서 화재가 발생해 부녀자 두 명이 사망하는 참극까지 벌어졌다.

인사동 일대의 하천은 또다시 범람했고, 광화문 통과 톄신국(체신국) 일대는 물론, 인사동·관훈동에도 길이 잠겨버렸다. 당시 총독부는 피해 조사에 나서고, 시찰 차량을 투입하며 “자동차 안에서 응급조치”를 지시했다고 하나, 주민들에겐 그저 허망한 구호였다.

그럼에도 사람들은 견뎠고 누군가는 어려움에 처한 사람들을 도왔다. 수해가 반복되자, 동아일보사는 1925년에는 자체 구호반을 조직했다. 인사동 주민을 위해서는 “중앙예배당”을 임시 수용소로 지정했고, 밥을 먹을 곳조차 없던 이들에게는 “식료품과 거처의 주선”을 약속했다. 당시 신문은 “집이 무너져 갈 곳이 없거나, 침수로 인해 침식을 할 수 없는 이는 본사로 통지하면 구호반이 출동해 현장에서 방편을 취하겠다”고 적고 있다.

■ 인사동은 원래 물이 모이는 자리였었네요. 조선시대에는 관청과 사찰이 많았던 이곳이, 일제강점기에는 골목과 골목 사이 민가로 빼곡히 들어찼습니다. 집은 많은데 하수도와 배수시설이 턱없이 부족 했고, 바로 곁에 청계천이 흐르는 지형상 매번 피해를 입을 수밖에 없었던 것이엇습니다. 청계천이 수해의 원인이었던 셈입니다.

수해가 나면 인사동 사람들은 매번 같은 방식으로 자연과 싸웠습니다. 폭우가 내리면 문을 닫고 널빤지 등으로 물을 막았고, 양푼을 들어 물을 퍼냈습니다. ‘무너지지 않기 위해’ 버텼습니다. 폭우가 지나가고 나면 주민들은 무너진 담장을 수습하고, 떠내려간 집기들을 건져내며 삶의 자리를 되찾으려 애썼습니다. 그리고 신문사를 비롯해 뜻이 있는 단체들이 힘을 모아 수재민을 구하기 위해 노력했습니다. 다행히 1926년 이후 기사에서 인사동이 큰 수해를 입었다는 내용은 없었습니다. 공사 중이어서 오히려 수해의 원인이 되었던 하수관 공사가 마무리 되었기 때문이 아닐까 싶습니다.

참고기사

1920년 8월 3일. 「京城의水害慘狀, 一個月間에三次大洪水」

1925년 7월 12일. 「市內外水害罹災民」

1925년 7월 13일 「市內水害狀况」

1926년 7월 16일. 「再昨日의暴風驟雨 市內의浸水狀態」

1926년 7월 18일. 「中部以北을中心으로 旱災後의暴風雨」

청계천 옆 사진관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

오늘과 내일

구독

-

글로벌 현장을 가다

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![“격노가 시작점…진실 드러날 것” 채상병특검 출석한 박정훈 대령[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/16/132012472.1.jpg)

댓글 0