여름방학, 매미채 그리고 디지털 기기[청계천 옆 사진관]

- 동아일보

-

입력 2025년 8월 9일 13시 00분

공유하기

글자크기 설정

백년사진 No. 125

● 1925년 여름, 매미를 쫓던 아이시대에 따라 뉴스도 달라집니다. 있던 뉴스는 사라지고 없던 뉴스가 새로 생깁니다.

이번 주 ‘백년사진’이 고른 사진은 1925년 8월 4일자 동아일보에 실린 여름 풍경입니다. 사진 설명은 단 한 단어, ‘맴맴’입니다. 매미채를 든 아이가 나무에 붙은 매미를 응시하고 있습니다. 보조로 나선 왼쪽 아이는 형에게 자신이 발견한 매미를 알려주듯 손짓을 하고 있습니다.

사진은 ‘방학’이라는 시간의 의미를 떠올리게 합니다. 1990년대까지만 해도 방학식과 개학날 풍경은 신문과 방송의 단골소재였습니다. 방학은 아이들이 학교를 벗어나 가족의 품에서 생활하는 시간을 의미했고 그래서 부모들에게는 방학의 시작과 끝은 중요한 정보였을 겁니다.

곤충채집은 방학의 대표적 숙제 중 하나였습니다. 개인적으로 나비, 사슴벌레, 매미를 채집해 나무 상자에 핀으로 고정하고 알코올로 방부 처리하던 작업이 떠오릅니다. 개학직전 허겁지겁 잡아 온 곤충 중 하나가 살아서 기어 나왔던 일이 선명한 기억으로 남아 있습니다.

그 시절의 방학은 단순한 휴식이 아니라, 자연과 함께하는 배움의 시간이었습니다. 자연도 자연이지만 어른들이 아이들의 방학을 함께 책임졌던 것 같습니다. 특히, 시골에 있는 할머니 할아버지 댁에 가서 긴 시간 동안 머물다 오는 친구들도 있었습니다. 사촌형들과 물고기를 잡고 원두막에서 수박을 먹으면서 말입니다. 지금으로서는 낯설기만한 풍경입니다.

● 자연도 어른도 없는 여름, 새로운 방식의 배움

과거의 방학 풍경이 좋았다고 말하기는 어렵습니다. 시대는 달라졌고, 아이들의 성장 방식도 바뀌었습니다. 자연 대신 디지털 세상에서 배우는 것도 새로운 배움의 방식일 수 있습니다.

다만 우리가 지금 아이들을 잘 키우고 있는 것인지, 아이들에게 남겨주는 방학의 기억이 어떤 모습일지, 백년 전 매미를 쫓던 아이의 사진을 보며 질문을 던져봅니다.

1970,80년대부터 동아일보 사진 DB 속에 저장된, 방학 풍경 몇 장을 함께 소개해 드립니다. 여러분의 방학은 어떤 모습으로 기억에 남아 있으신가요? 좋은 댓글로 여러분의 유년시절을 함께 나눠주세요.

![[화제]서울에 옛서당이…

서울강서구의 중고교생들이 방학중 문을 연 「서당」에서 한자와 전통윤리등을 열심히 익히고 있다. 1984년 8월. 동아일보 DB.](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/08/09/132155126.1.jpg)

청계천 옆 사진관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

발리볼 비키니

구독

-

광화문에서

구독

-

사설

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

美, 75개국 이민 비자 발급 중단…한국은 제외

-

2

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

3

“살려주세요, 여기있어요” 5m 아래 배수로서 들린 목소리

-

4

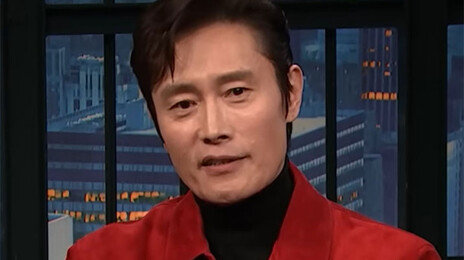

이병헌 ‘미모’ 자랑에 美토크쇼 진행자 테이블 치며 폭소

-

5

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

6

‘과학고 자퇴’ 영재 백강현 “옥스퍼드 불합격…멈추지 않겠다”

-

7

아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

-

8

트럼프 ‘반도체 포고문’ 기습 발표…“결국 美 생산시설 지으란 것”

-

9

국힘 “이혜훈, 아들들 증여-병역 자료 제출 거부…청문회 무의미”

-

10

기억력 저하로 흔들리는 노후…‘깜빡깜빡’할 때부터 관리해야

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

4

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

5

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

6

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

7

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

8

[사설]‘대선 후보 날치기 교체’ 떠올리게 한 한밤 한동훈 기습 제명

-

9

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

10

정청래 “약은 약사에게, 수사는 경찰에게”…수사-기소 완전분리 의지 밝혀

트렌드뉴스

-

1

美, 75개국 이민 비자 발급 중단…한국은 제외

-

2

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

3

“살려주세요, 여기있어요” 5m 아래 배수로서 들린 목소리

-

4

이병헌 ‘미모’ 자랑에 美토크쇼 진행자 테이블 치며 폭소

-

5

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

6

‘과학고 자퇴’ 영재 백강현 “옥스퍼드 불합격…멈추지 않겠다”

-

7

아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

-

8

트럼프 ‘반도체 포고문’ 기습 발표…“결국 美 생산시설 지으란 것”

-

9

국힘 “이혜훈, 아들들 증여-병역 자료 제출 거부…청문회 무의미”

-

10

기억력 저하로 흔들리는 노후…‘깜빡깜빡’할 때부터 관리해야

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

4

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

5

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

6

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

7

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

8

[사설]‘대선 후보 날치기 교체’ 떠올리게 한 한밤 한동훈 기습 제명

-

9

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

10

정청래 “약은 약사에게, 수사는 경찰에게”…수사-기소 완전분리 의지 밝혀

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![“한국 또 오려고…” 베트남 영부인도 반한 ‘굿즈’는?[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/08/11/132163987.1.jpg)

댓글 0