공유하기

타오르는 들불에 세상의 부조리도 사라져라

- 동아일보

글자크기 설정

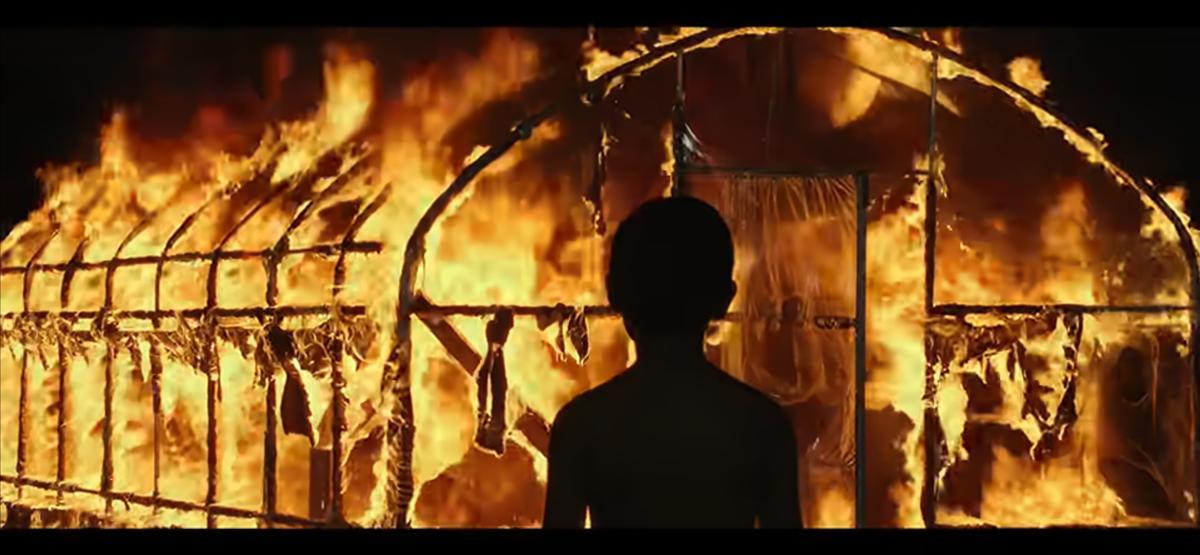

[한시를 영화로 읊다] 〈101〉 버닝

불태운다는 메타포를 활용한 한시를 만나기란 쉽지 않다. 당시 중에선 태워도 태워도 들풀처럼 다시 돋아나는 이별의 슬픔을 포착한 백거이의 시가 유명하다.(‘賦得古原草送別’) 당나라에서 활동한 최치원(崔致遠·857∼?)이 들불을 보며 떠올린 것은 백거이와는 사뭇 다른 국면이었다.

시인의 시선은 활활 불타올라 번져나가는 들불에 고정돼 있다. 정벌 나가는 군대처럼 맹렬하게 진군하는 불길을 바라보며 시인은 통쾌함과 두려움의 양가적 감정을 드러낸다. 일상 생업에 지장이 생길지언정 악의 무리가 불태워짐을 통쾌하게 여기면서도, 한편으로 그 불길로 인해 선량하고 뛰어난 인재들 역시 다칠까 걱정한다. 마지막 구의 표현은 ‘서경(書經)’(夏書 胤征)에서 온 것인데, 선악을 구별하지 않고 징벌해선 안 된다는 의미를 담고 있다.

들불은 세상의 부조리를 태워버리고 싶은 마음과 어쩌면 자신마저 희생양이 되어 그 불길에 함께 휩쓸릴까를 두려워하는 마음의 길항일지 모른다. 이것은 산불을 통해 권력자의 전횡 및 부화뇌동한 무리를 비꼰 한유의 시(‘陸渾山火和皇甫湜用其韻’)를 연상시키기도 하지만 또 다른 종류의 확장된 메타포다.

한시에서 사용된 들판을 태운다는 메타포도 그렇다. 시를 곱씹어 보면 주저하고 망설이기도 하지만 부조리한 세상을 불태워 버리고 싶은 시인의 내면을 만날 수 있다. 시인은 어린 시절 고국을 떠나 당나라에서 나름의 성공을 거두었지만, 당나라와 신라 어느 곳에서도 불우를 벗어나지 못했다. 시인의 삶과 선택에 관한 수많은 이야기가 전하지만, 우리는 이 시가 보여주는 그의 마음속 분노와 두려움에 대해선 충분히 알지 못한다.

한시를 영화로 읊다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오은영의 부모마음 아이마음

구독

-

오늘과 내일

구독

-

기고

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0