공유하기

영화 ‘닥터 지바고’처럼 가슴 저린 ‘새드엔딩’… “연희야 어쩌면 좋으냐”

- 동아일보

글자크기 설정

[한시를 영화로 읊다] 〈108〉 그리운 연희에게

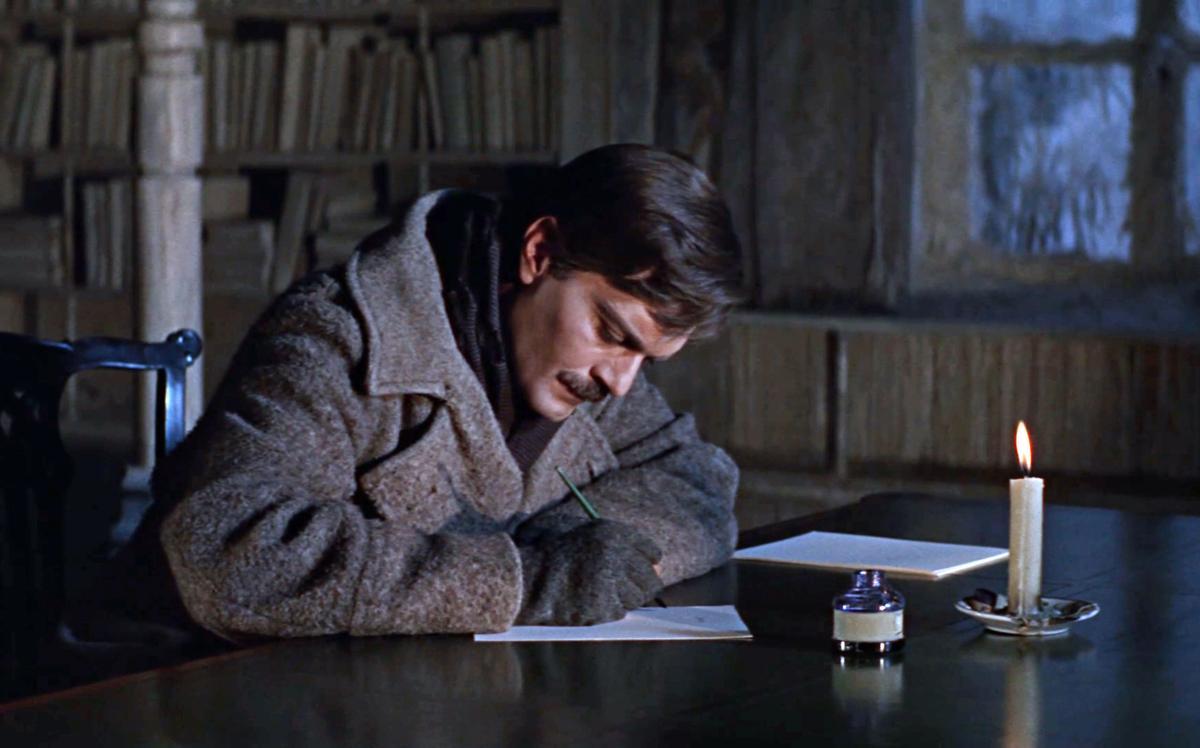

끝없이 펼쳐진 설원을 배경으로 영화음악 ‘라라의 테마’가 잔영처럼 남는 ‘닥터 지바고’(1965년)에서 지바고는 격변의 시대에 라라와 만남과 이별을 반복하면서도 라라를 잊지 못한다. 조선 후기 김려(金鑢·1766∼1821)도 눈이 많이 내리던 북방의 유배지 부령(富寧)에서 만난 연희(蓮姬)가 그리워 다음과 같이 읊었다.

옛 노래풍으로 부령의 인물과 풍속을 읊은 연작시 속에 연희를 향한 시인 자신의 감정을 솔직히 담았다. 연희의 성은 지(池)씨이고 이름은 연화(蓮華), 부령부(富寧府) 소속 기생이었던 것으로 추정된다. 시인과 연희는 신분 차이에도 불구하고 서로를 이해하고 인정해준 지기(知己)이자 연인이었다.

영화 속 지바고가 러시아 혁명과 내전으로 라라와 원치 않는 이별을 했던 것처럼, 시인도 신유사옥(辛酉邪獄)으로 한양으로 압송되면서 연희와 헤어지게 된다. 의금부 도사가 시인을 잡으러 왔을 때 연희는 시인 곁에서 슬피 울었다(15번째 수). 시인은 겨우 목숨을 건져 남쪽 진해로 유배되었는데 머나먼 북쪽 부령의 연희가 그리워 위 시처럼 연희 꿈을 꾸기도 했다. 시인은 그 간절한 그리움을 담아 자신의 거처에 ‘그리움의 창문’이란 뜻의 ‘사유(思牖)’라는 편액을 달았다.

영화는 군중 속에서 우연히 라라를 발견한 지바고가 라라를 부르다 갑작스러운 심장마비로 죽음을 맞이하며 파국을 맞는다. 영화처럼 시인의 연작시도 가슴 저린 새드엔딩으로 끝난다. 연꽃을 보다 연희가 떠오른 시인은 마음 가눌 수 없는 그리움으로 속이 타들어만 가는 자신의 처지를 “전생에 무슨 죄 지어 이런 고통 겪는 건지, 연희야 연희야 어쩌면 좋으냐(前生罪過他色戹, 蓮兮蓮兮奈若何·299번째 수)라고 하소연했다.

한시를 영화로 읊다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

베스트 닥터의 베스트 건강법

구독

-

사설

구독

-

트렌디깅

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

댓글 0