흔히 ‘자유’라는 단어를 말할 때 우리가 떠올리는 모습은 이렇습니다.

넓게 펼쳐진 들판을 마음껏 뛰어다니거나, 아무런 장애물 없이 하늘을 나는 사람. 모든 속박에서 벗어나 원하는 것은 무엇이든 할 수 있는 ‘무한한 자유’를 상상하죠.

앙리 마티스(1869~1954)의 작품에서 사람들이 느끼는 것도 이러한 자유입니다.

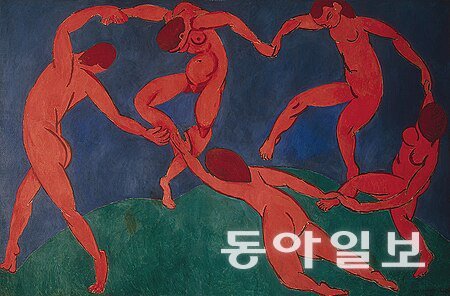

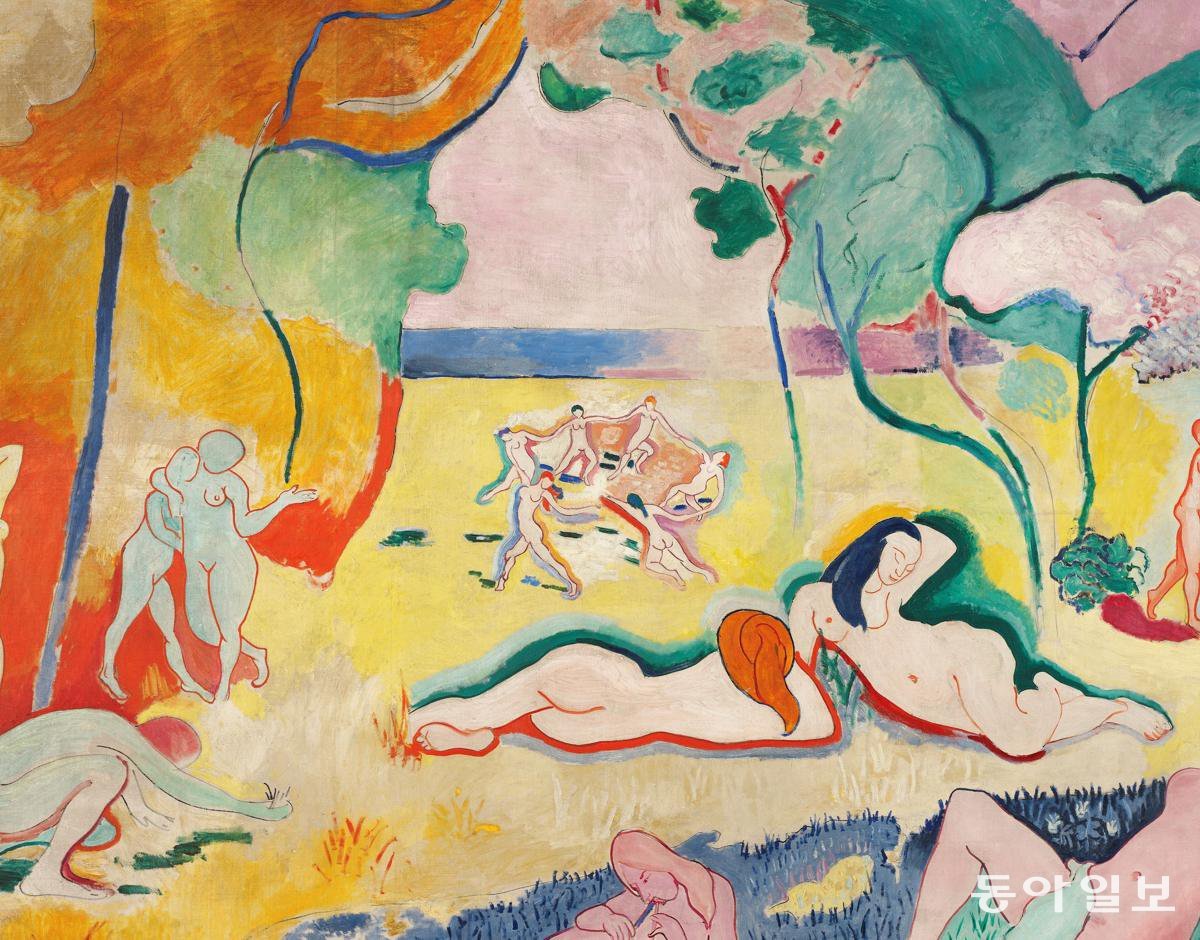

이 ‘춤’을 그리기 전 마티스가 낙원을 상상하며 그린 작품이 있는데요. 바로 ‘삶의 기쁨’입니다.

오늘 이 작품을 통해 마티스가 자유로운 표현을 하기까지의 과정에 대해 살펴보겠습니다.

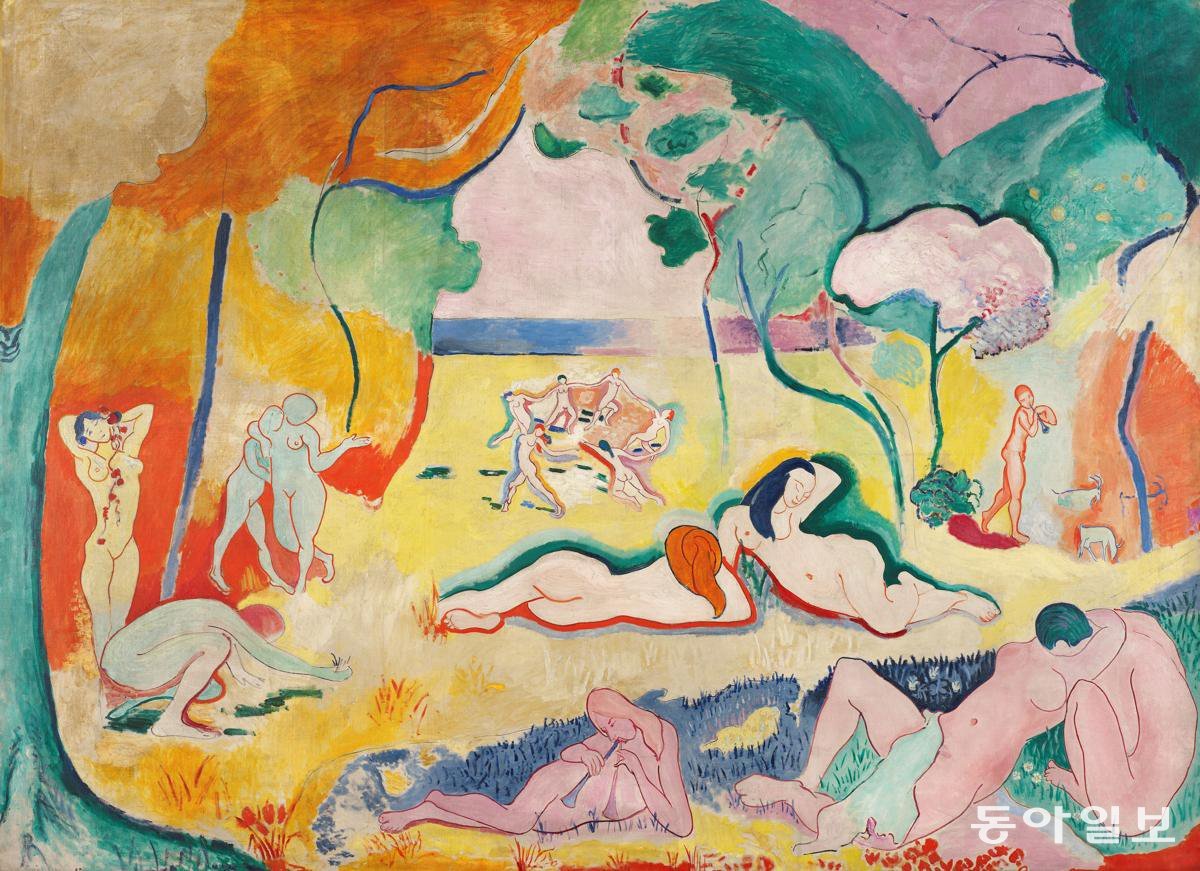

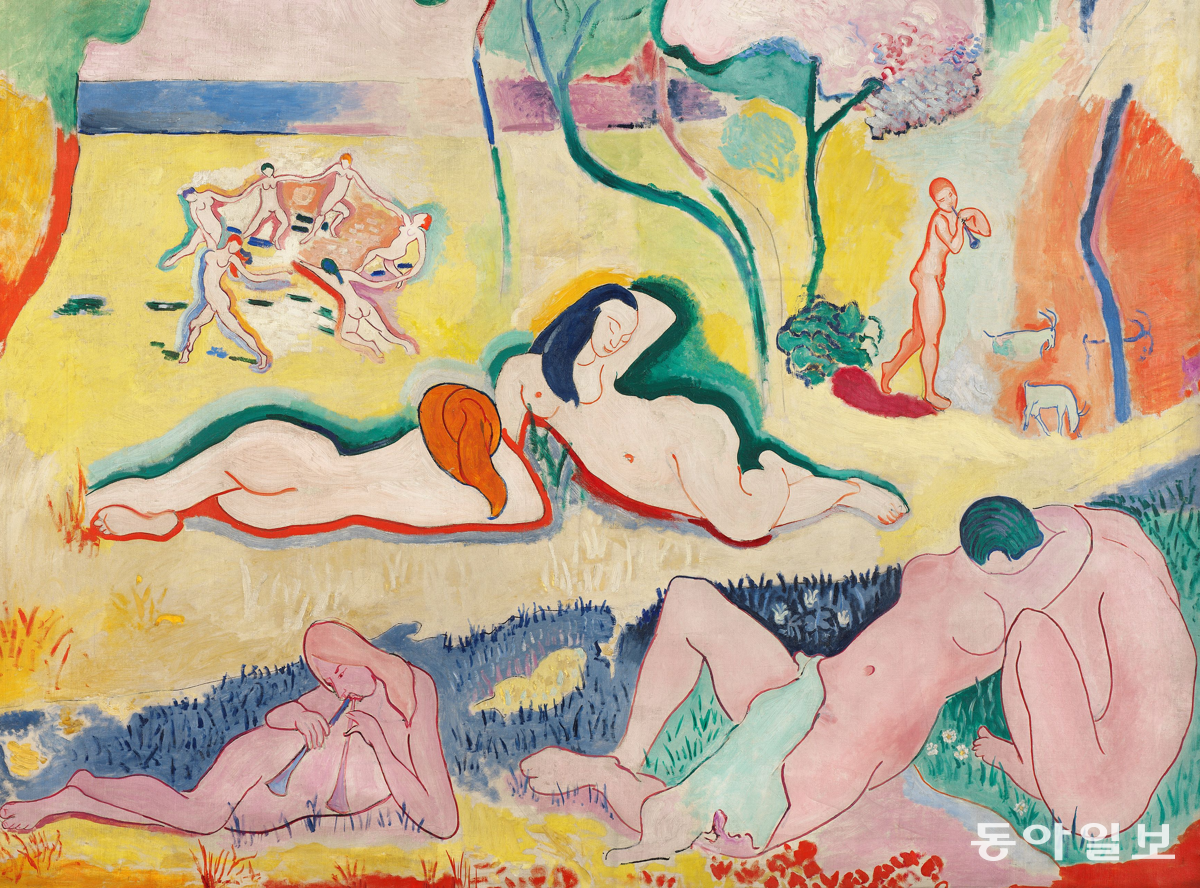

프랑켄슈타인 같은 ‘낙원’

‘삶의 기쁨’은 르네상스 시대부터 화가들이 즐겨 그렸던 낙원을 주제로 한 그림입니다.시각부터 청각, 촉각을 자극하는 이 그림을 마티스의 작업실에서 처음 본 동료 화가 폴 시냐크는 기겁했습니다.

“지금까지 내가 좋아했던 마티스가 완전히 퇴보했다. 2.5m 폭 캔버스에 이상한 인물들을 엄지손가락만 한 두꺼운 선으로 칠하고, 화면 전체를 엷은 색조로 칠했다. 심혈을 기울여 칠한 색이지만 내 눈엔 역겨웠다.”

1906년 프랑스 파리 앵데팡당 전시장에 걸렸을 때 반응은 더합니다. 이곳을 찾았던 딜러 베르트 베이의 회고입니다.

“전시장 입구에 들어서자마자 화난 관객의 고성, 놀란 사람들의 웅성임, 비명 같은 비웃음 소리가 터져 나왔다. 이 모든 소리는 마티스의 그림을 조롱하며 어슬렁거리는 군중이 내는 것이었다.”

자세히 보면 오른쪽 아래 분홍빛 남녀와 중앙의 두 여성, 그 뒤로 군무를 추는 사람들의 크기가 비율이 맞지 않습니다.

또 그림 속 인물들은 마치 뼈가 없는 고무 인간처럼 신체 비율이 제각각이죠. 각 인물을 본 시점이 전부 다르고, 인체를 그리는 기준도 다른, 마치 프랑켄슈타인처럼 짜깁기 된 그림으로 보였던 것입니다.

내재적 질서가 만든 음악

모두가 이 그림을 싫어했던 것은 아닙니다.20세기 초 미술계에서 중요한 역할을 한 수집가 레오 스타인은 이 전시를 본 뒤 ‘삶의 기쁨’을 소장했습니다.

또 러시아 수집가이자 마티스의 중요한 후원자가 될 세르게이 슈킨은 이 그림을 계기로 마티스에게 강한 관심을 갖습니다.

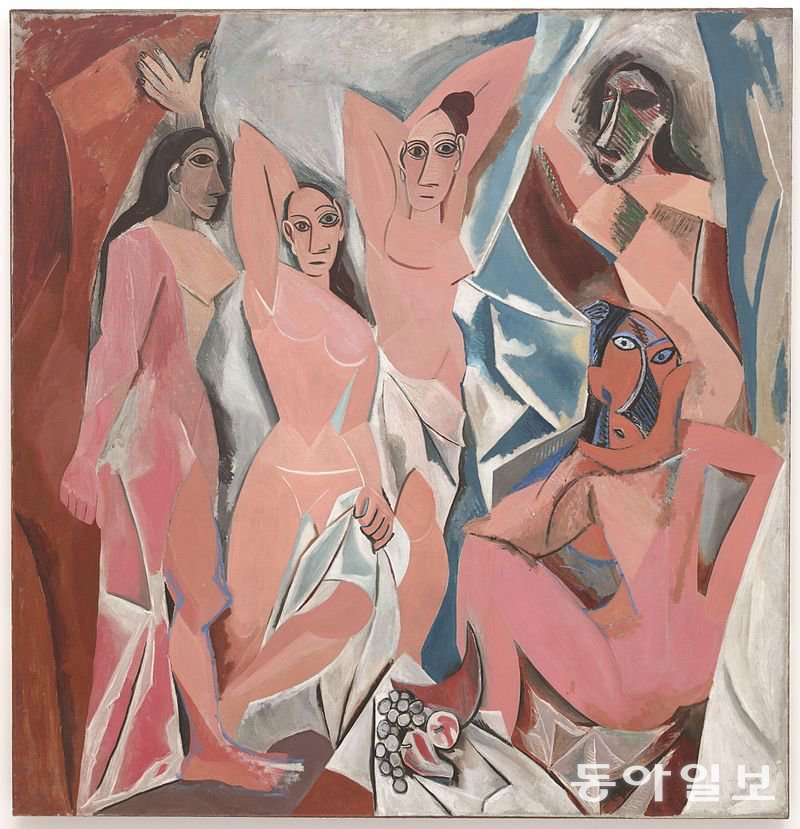

시끄럽게 비난하는 사람들 뒤에서 그 진가를 알아보는 예술가도 많았죠. 그중 한 명은 파블로 피카소.

피카소는 스타인의 집 거실에 걸린 ‘삶의 기쁨’을 보고 자극을 받아 ‘아비뇽의 여인’을 그립니다.

이 작품이 시간이 지나며 찬사를 받게 된 것이 단순히 원근법, 해부학 등 과거의 규칙을 벗어났기 때문일까요.

여기서 더 생각해 봐야 할 사실이 있습니다. 바로 마티스가 고군분투를 거쳐 이 그림에서 나름의 ‘내재적 질서’를 세웠다는 점입니다.

‘삶의 기쁨’ 앞에 선 관객은 가운데 군무를 추는 사람들이 그리는 원이 조금씩 모양을 달리하며 크게 울려 퍼지고 있음을 느끼게 됩니다.

그 원은 인물들의 포즈, 몸 바로 옆에 그려진 두꺼운 선, 겹겹이 쌓인 색면 등 다양한 요소로 변주되고 있습니다.

편견 없는 눈을 가진 소수의 사람은 이 음악을 느끼고, 고유의 질서가 뿜어내는 신선한 아름다움을 즐겼던 것입니다

마음대로 할 자유의 조건

여기서 내재적 질서가 중요한 이유는, 마티스가 ‘원하는 대로 그리는 자유’를 얻기 위해 어떤 노력을 기울여야만 했는지 보여주기 때문입니다.‘자유’란 모든 장애물을 무시하고 마음대로 뛰어노는 것이 아니라, 수많은 시행착오 끝에 가능했음을 ‘삶의 기쁨’은 보여주고 있습니다.

만약 마티스가 원근법과 해부학을 무시하고 마음대로 그리기만 했다면 그건 낙서에 불과하고 말았겠지요.

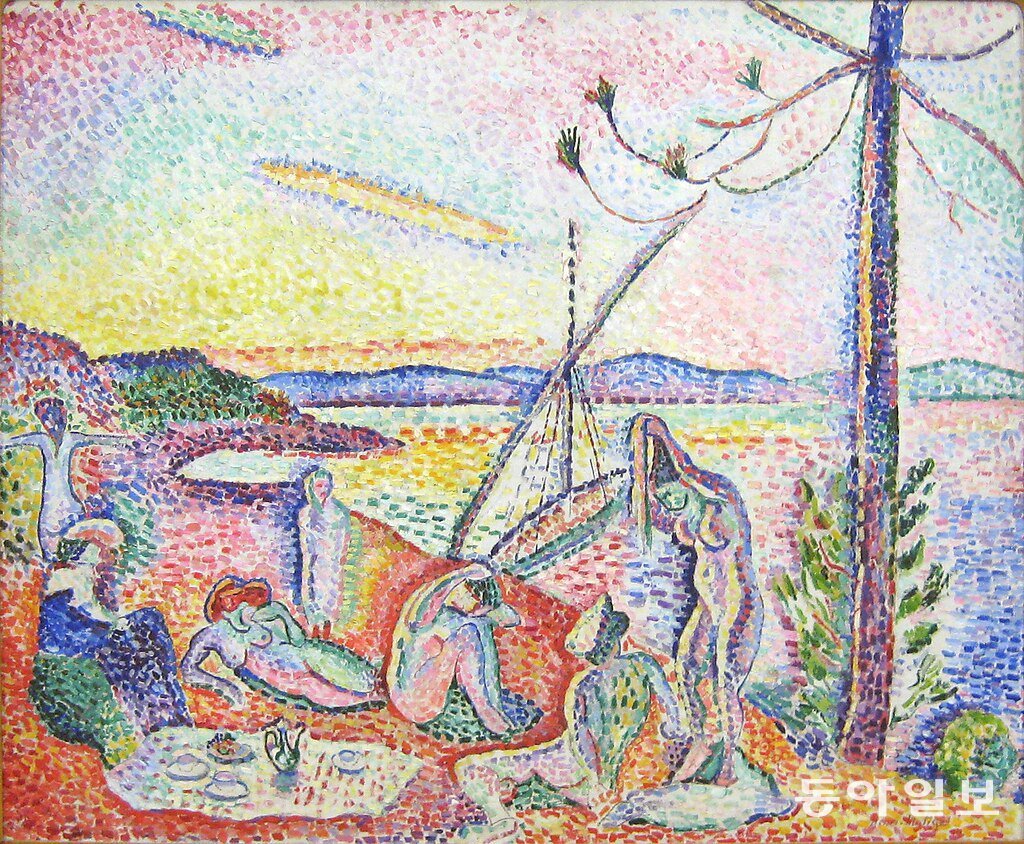

마티스는 대신 프란시스코 고야, 빈센트 반 고흐, 폴 세잔, 시냐크 등 ‘다른 길’을 만들었던 작가들을 연구하며 자신만의 규칙을 만듭니다.

이 과정에는 끊임없는 노력이 필요했죠. 마티스는 동료 화가에게 보낸 편지에서 “작품의 반응이 나쁘다고 작업을 멈추면 그때부터 비판이 정당화된다”며 “신념이 확실하다면 모든 문제는 오로지 작업을 통해 해결할 수 있다”고 쓰죠.

미술사가 힐러리 스펄링은 “노동은 마티스 가족의 가훈이자 만병통치약이었다”고 마티스 전기에 씁니다.

마티스는 “남들은 나에게 ‘대담하다’지만 난 그저 다른 식으로 그리지 못했던 것”이라며 “자유는 남들과 똑같은 방식을 택하기가 불가능하다는 의미”라고 합니다.

그러면서 “자유는 나의 재능이 이끄는 길을 선택하는 것”이라고 하죠. 이 자유를 위해 마티스는 새로운 건물을 짓듯이 ‘나만의 길’을 견고하게 쌓았습니다.

나는 무엇을 원하는가, 그것을 얻기 위해 무엇을 해야 하는가. 마티스가 빈 캔버스에 쌓은 단단하고 자유로운 선율 앞에서 명상해 보는 건 어떨까요?

※ ‘영감 한 스푼’은 예술에서 볼 수 있는 다양한 창의성의 사례를 중심으로 미술계 전반의 소식을 소개하는 뉴스레터입니다. 매주 목요일 아침 7시 발행됩니다.

▶뉴스레터 구독 신청

https://www.donga.com/news/Newsletter

영감 한 스푼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

크립토 혁신 갈라파고스 된 한국

구독

-

정치를 부탁해

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![고향을 잃어버린 현대인의 자화상 [영감 한 스푼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/03/27/131297547.1.jpg)

![[전문의 칼럼]‘자살률 1위’ 벗어나려면 알코올 중독 예방 정책 필수](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/132363535.1.thumb.jpg)

댓글 0