열차 안의 수재민들 — 1925년 수해 사진과 이재민을 도왔던 신문 배달 트럭 [청계천 옆 사진관]

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

백년사진 No. 123

경남 산청, 경기 가평, 광주광역시 등 전국 곳곳에서 극한 호우로 이재민이 속출했습니다. 자연 재해 중에서도 사람의 힘으론 거의 어찌할 수 없는 것이 수해입니다. 물은 흘러가는 대로 흘러가고, 그 길을 막을 수도, 방향을 틀수도 없습니다. 자연이 우리 공동체에 던지는 이 숙제 앞에서, 과연 해결책을 낼 수 있는 사람은 누구일까요.대통령을 비롯한 여야 정치인들이 수해 현장을 찾아 피해 주민들의 이야기를 듣고, 복구 작업에 힘을 보탰습니다. 어려움에 처한 이웃을 돕는 ‘숨은 영웅들’의 이야기도 조금씩 나오고 있습니다. 경기도 가평군에서는 공무원 10명이 폭우로 고립된 80대 어르신 7명을 위해 길이 끊어진 도로를 걸어 20kg의 구호품을 지게로 져서 전달했다는 뉴스도 있습니다.

100년 전에도 홍수는 사람들의 생활 터전을 쓸어갔습니다. 서울은 한반도 최악의 수해로 꼽히는 ‘을축년 대홍수’로 4만 명이 집을 잃었다고 합니다.

이번 수해로 홍수에 집을 떠내여 보내고 혹은 무너뜨리고 하여 주택의 곤란을 당하고 있는 리재민들이 매우 다수함으로 자연히 세집의 수요가 등귀하여짐을 따라 집을 가지고 있는 가주(家主)들은 이같은 기회를 이용하여 폭리를 취하고자 집세를 나날이 올리는 중인데

이번 주 ‘백년사진’이 고른 사진은, 1925년 7월 20일자 동아일보 3면에 실린 사진 두 장입니다.

왼쪽은 서울 남대문역 역사 안에서 임시로 생활하는 수재민들의 모습이고, 오른쪽 사진은 열차 내부에서 생활하고 있는 이재민들의 모습입니다.

동아일보 DB를 찾아보니, 이승만 대통령 시절부터 그러한 행보가 있었음을 확인할 수 있었습니다.

1959년 9월 1일에는 ‘한강 연변 수재민을 친히 위로하는 이승만 대통령’이라는 설명이 붙은 사진이 있었습니다.

박정희 대통령 시절에는 육영수 여사와 박근혜 양이 수해 지역을 방문한 기록도 있었고요.

그런데 많은 ‘이재민(罹災民)‘ 사진과 피해 현황에 대한 사진을 살펴보던 중 특별한 기록이 눈에 들어왔습니다.

수해 현장을 보도하는 것 뿐 아니라 구호 활동에 직접 나선 신문사에 대한 내용이었습니다. 1925년 7월 23일자에는 청량리에 마련된 구호 캠프 모습의 사진이 실렸습니다. 신문사가 만든 구호 캠프였습니다. 커다란 천막 아래 이재민들이 줄을 서서 뭔가를 받고 있는 사진입니다. 1925년 7월 26일자 동아일보 기사에는 “본사에서 이재민 임시 수용”이라는 문장이 등장합니다. 지금의 서울 광화문, 당시 동아일보 본사 건물을 임시 거처로 내어주었다는 내용이었습니다. 이후에도 구호 활동에 참여한 기록을 지면에서 종종 확인할 수 있습니다.

“삼남지구 풍수해 재민들을 위한 겨레의 따스한 손길을 호소해 온 본사에서는, 6월 21일부터 7월 8일까지 정오 현재까지 사회 각계에서 기탁해온 구호금품 중 제1차분을 전국재해대책위원회에 전달하였다. 의류 4,976점, 신발 218켤레, 밀가루 9포, 광목 11필, 비누 3,600개, 기타 물품과 쌀 20가마가 포함되어 있었다.”

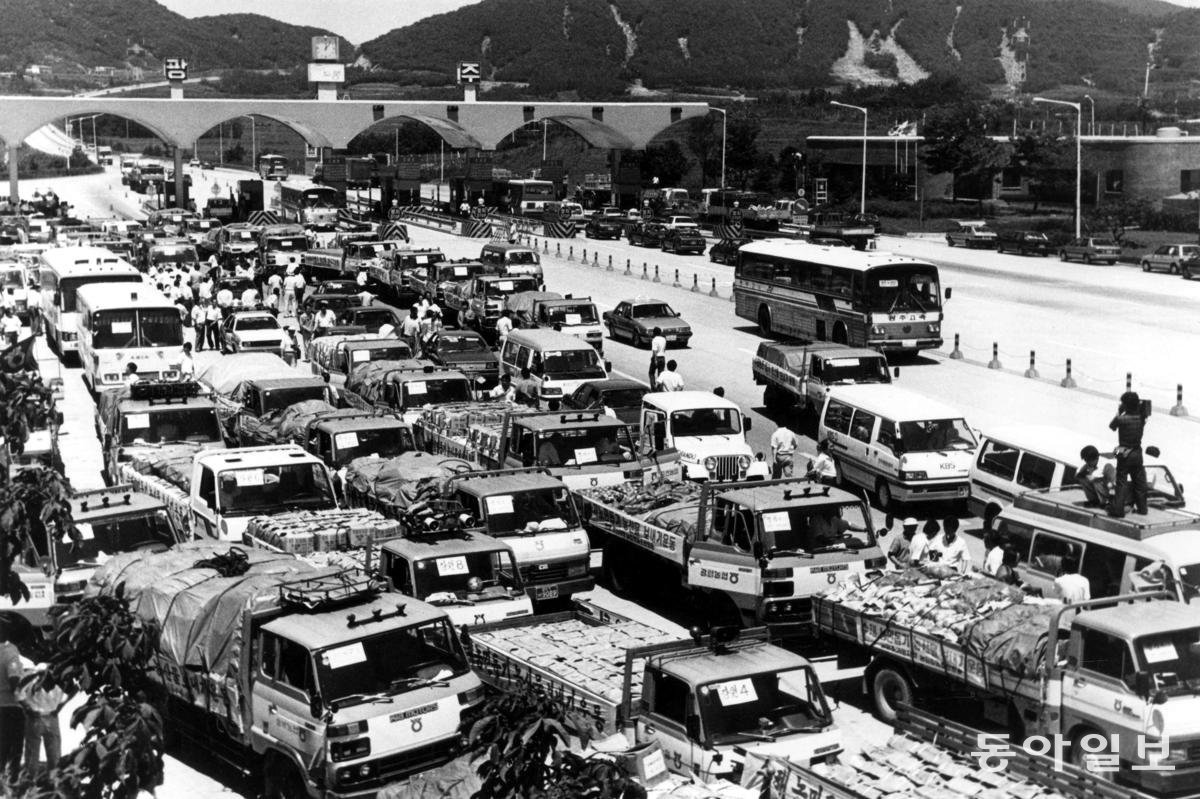

신문사 이름이 써진 트럭에 구호 물품이 실려 있는 모습입니다.

이런 ‘언론의 구호 활동’은 1970년대 후반까지 꾸준히 이어졌고 수해 지역에 도착해 물품을 내리고 돌아오는 트럭 사진은 1987년까지 확인할 수 있었습니다.

왜 신문사가 이 일을 했을까. 지금처럼 국가 예산이 충분하지 않았던 시절, 아직 시민단체나 자원봉사 체계가 자리 잡기 전이었기 때문이지 않았을까요.

그 시절, 언론사도 조직력과 기동력을 갖춘 몇 안 되는 주체 중 하나였습니다. 지금처럼 전국에 인쇄 공장을 두고 분산 인쇄를 하던 시절이 아니었기에, 당시 신문들은 서울 본사에서 통합 인쇄하여 각 지역으로 배송됐습니다. 그래서 큰 트럭과 전담 기사들이 수송망의 핵심이었습니다. 아마도 1970년대 후반 이후, 국가가 본격적으로 국민의 생명과 안전을 보호하는 시스템을 갖추면서부터는, 신문사의 직접적인 구호 역할도 자연스럽게 줄어들게 된 것으로 보입니다. 1989년에는 전국의 기관이 보낸 수재 의연품 트럭들이 줄지어 있는 모습의 사진을 볼 수 있었습니다.

여러분은 이 사진들에서 어떤 생각이 드시나요? 댓글로 여러분의 이야기를 나눠주세요.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

野 중진까지 “한동훈 제명 재고”에… 장동혁, 징계 10일 미뤄

-

2

아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

-

3

트럼프 ‘반도체 포고문’ 기습 발표…“결국 美 생산시설 지으란 것”

-

4

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

5

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

6

[단독]‘부정청약’ 조사 끝나자마자 이혜훈 장남 분가

-

7

“살려주세요, 여기있어요” 5m 아래 배수로서 들린 목소리

-

8

美, 75개국 이민 비자 발급 중단…한국은 제외

-

9

4대 짜장-40년 순대… 세월이 맛이 됐다

-

10

서태평양 심해 속 고농도 희토류, 국내 과학자들이 찾았다

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

4

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

5

野 중진까지 “한동훈 제명 재고”에… 장동혁, 징계 10일 미뤄

-

6

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

7

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

8

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

9

정청래 “약은 약사에게, 수사는 경찰에게”…수사-기소 완전분리 의지 밝혀

-

10

국힘 “이혜훈, 아들들 증여-병역 자료 제출 거부…청문회 무의미”

트렌드뉴스

-

1

野 중진까지 “한동훈 제명 재고”에… 장동혁, 징계 10일 미뤄

-

2

아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

-

3

트럼프 ‘반도체 포고문’ 기습 발표…“결국 美 생산시설 지으란 것”

-

4

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

5

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

6

[단독]‘부정청약’ 조사 끝나자마자 이혜훈 장남 분가

-

7

“살려주세요, 여기있어요” 5m 아래 배수로서 들린 목소리

-

8

美, 75개국 이민 비자 발급 중단…한국은 제외

-

9

4대 짜장-40년 순대… 세월이 맛이 됐다

-

10

서태평양 심해 속 고농도 희토류, 국내 과학자들이 찾았다

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

4

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

5

野 중진까지 “한동훈 제명 재고”에… 장동혁, 징계 10일 미뤄

-

6

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

7

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

8

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

9

정청래 “약은 약사에게, 수사는 경찰에게”…수사-기소 완전분리 의지 밝혀

-

10

국힘 “이혜훈, 아들들 증여-병역 자료 제출 거부…청문회 무의미”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![총기로 아들 살해한 비정한 父… 그는 끝내 말이 없었다 [청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/30/132096999.1.jpg)

댓글 0