[현실로 닥친 ‘AI 디바이드’] 〈하〉 AI 불평등 끊을 공교육도 미진

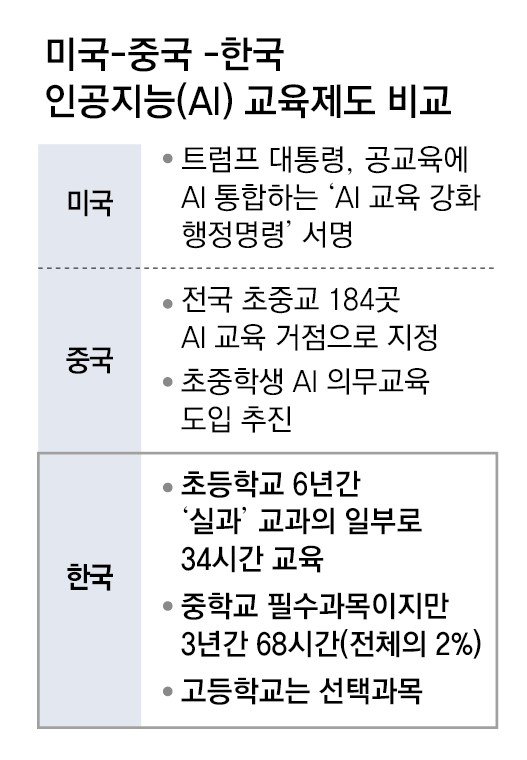

美, 초중고 교육과정에 AI 통합 추진… 中, 초-중학생에 의무교육 도입 나서

韓은 초중등 102시간, 고교선 선택… 日405시간-英374시간 등에 못 미쳐

교과서엔 챗GPT 등 내용 없고… 교사 1명이 학교 10곳 돌며 수업도

“오늘은 아버지 키로 아들의 키를 예측하는 회귀 모형에 대해 배울 겁니다. 아까 내려받은 데이터셋을 프로그램에 연결해 주세요. 자, 결과를 봅시다.”

16일 찾은 과학중점학교인 서울 강서구의 마포고 정보 수업 시간. 이날 수업을 진행한 서성원 교사는 본인이 자체 개발한 교재를 통해 인공지능(AI)의 기본이 되는 기계학습과 회귀 모형에 대해 수업을 진행했다. 서 교사는 “현재 쓰이는 교과서는 2022년에 만들어져 챗GPT 같은 생성형 AI에 대한 내용을 담고 있지 않아 한계가 있다”고 말했다.

생성형 AI가 대중화되며 우리 사회 곳곳에서 ‘AI 디바이드’가 현실화되고 있지만, 개개인의 ‘AI 리터러시(문해력)’를 높이고 격차를 좁히기 위한 AI 교육은 사실상 걸음마 단계다. AI는 하루가 다르게 진화하는데 교과서는 2022년에 머물러 있고, 수업 시간은 턱없이 적은 데다 전문 교사마저 찾기 힘들기 때문이다.

교육 내용도 최근 기술 트렌드를 반영하지 못한다. 개정 교과서는 2022년을 기준으로 만들어져 챗GPT 등 생성형 AI 트렌드가 담기지 못했다. 경기 고양시 백신중 정웅열 교사는 “교과서들은 챗GPT 등 최근 AI 기술 내용을 담지 못하고 있어 교사들이 따로 보조교재를 만들어 사용하는 실정”이라며 “AI 활용에 관심이 많은데 왜 이것밖에 못 배우느냐는 아쉬움을 표하는 학생들이 매우 많다. 학교별로 교육 편차가 클 수밖에 없다”고 지적했다.

● “교사 1명으로 여러 학교 돌려막기 수업”

일부 학교들은 급한 대로 ‘자체 투자’로 AI 교육을 강화하는 형편이다. 특성화고인 대전 신일여고에서는 교비로 월 20달러인 챗GPT 플러스를 사용할 수 있는 ‘챗GPT 존’을 운영한다. 전문 자료가 필요한 교사들을 위해서도 챗GPT 유료 버전을 지원하고 있다.

정보 교과 AI 교과서 집필에 참여했던 고려대 김현철 컴퓨터학과 교수는 “사범대 인원이 동결돼 있으므로 한시적으로라도 일반 컴퓨터 관련 학과의 교직 과정 확대가 필요하다”며 “예비 교사를 상대로 한 AI 리터러시와 융합역량 교육도 서둘러야 한다”고 제언했다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0