[광화문에서/장윤정]AI 생태계 장악한 中 인재… 흘러가는 인재육성 골든타임

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

올해 5월 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 “세계 인공지능(AI) 연구자의 50%가 중국계”라고 외쳤을 때까지만 해도 중국 시장을 의식한 발언이라고 여겼다. 하지만 최근 미국 실리콘밸리의 투자 기업 멘로벤처스의 디디 다스 파트너가 공개한 ‘메타 초지능 연구소(Meta Superintelligence Labs·MSL)’ 소속 인재 명단을 보니 단순한 립 서비스가 아니었다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)가 직접 심혈을 기울여 꾸린 연구소 인재 44명 중 21명이 중국 국적의 연구자였다.

이들은 중국에서 나고 자라 칭화대, 베이징대, 저장대, 중국과학기술대 등의 대학에서 학부를 마친 뒤 미국 명문대에서 학업 및 연구를 이어나가며 커리어를 쌓은 인재들. 이 중 대표적 인물이 저커버그 CEO가 SNS에 공개한 사진 속 수석 과학자 자오성자다. 자오성자는 칭화대를 졸업하고 스탠퍼드대에서 박사학위를 받은 뒤 오픈AI에서 GPT-4와 ChatGPT 개발을 주도했다.

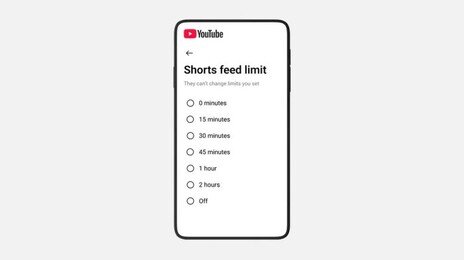

이 외에도 창후이원은 칭화대 컴퓨터과학 영재반 출신으로 프린스턴대에서 이미지 처리 전공 박사를 마치고 구글과 오픈AI를 거쳐 GPT-4o의 고급 이미지 생성 기술을 공동 개발한 인물이며, 저장대 수학과를 졸업한 비수차오는 버클리 캘리포니아대에서 석·박사를 마친 후 구글에서 유튜브 쇼츠 공동 창립에 참여했던 이다. 이처럼 화려한 이력의 연구자들이 대거 포함된 이번 명단은, 중국 인재들이 이미 글로벌 AI 생태계의 중심을 차지하고 있음을 방증한다.

반면 한국은 ‘인재 가뭄’ 상태다. 의대 열풍으로 제대로 인재를 키우지도 못하고 애써 키워놓은 인재들마저 처우나 연구환경 등의 문제 때문에 해외로 등을 돌린다. 과학기술정보통신부 산하 소프트웨어정책연구소가 AI 관련 기업 2354개를 대상으로 조사한 ‘국내 AI 산업 실태 보고서’에 따르면 2023년 기준 국내 AI 부족 인원은 8579명에 달했다.

AI 개발도 결국 사람에게 달려 있다. 메타, 오픈AI가 수백억 원의 연봉을 내걸면서까지 S급 인재 영입에 사활을 거는 이유가 여기에 있다. 우리 정부도 ‘AI 국가대표’를 선정해 데이터 및 그래픽처리장치(GPU) 등 자원을 집중 지원하겠다고 밝혔지만, AI 인재를 확보하지 못하면 아무리 GPU를 사들이고 예산을 투입해도 소용이 없다.

KAIST가 내년 신입생 모집을 목표로 AI대학 설립을 서두른다는 것은 그나마 반가운 소식이지만, 늦기 전에 정부 주도로 AI 두뇌 육성을 위한 장기 로드맵을 짜야 한다. 이광형 KAIST 총장의 말대로 지금이 AI 시대 대응의 ‘골든 타임’일 수 있다. 이 골든 타임을 놓치면 우리는 앞으로 오래도록 중국 인재들의 활약을 부러움 속에 지켜만 봐야 할지 모른다.

광화문에서 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

프리미엄뷰

구독

-

지금, 이 사람

구독

-

금융팀의 뱅크워치

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

“살려주세요, 여기있어요” 5m 아래 배수로서 들린 목소리

-

2

美, 75개국 이민 비자 발급 중단…한국은 제외

-

3

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

4

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

5

‘과학고 자퇴’ 영재 백강현 “옥스퍼드 불합격…멈추지 않겠다”

-

6

아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

-

7

이병헌, 美토크쇼서 진행자 빵 터뜨린 한마디는

-

8

기억력 저하로 흔들리는 노후…‘깜빡깜빡’할 때부터 관리해야

-

9

‘소재 불명’ 경남 미취학 아동, 베트남서 찾았다…알고보니

-

10

법원 “용인 반도체 클러스터 승인 적법”…환경단체 패소

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

4

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

5

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

6

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

7

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

8

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

9

[사설]‘대선 후보 날치기 교체’ 떠올리게 한 한밤 한동훈 기습 제명

-

10

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

트렌드뉴스

-

1

“살려주세요, 여기있어요” 5m 아래 배수로서 들린 목소리

-

2

美, 75개국 이민 비자 발급 중단…한국은 제외

-

3

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

4

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

5

‘과학고 자퇴’ 영재 백강현 “옥스퍼드 불합격…멈추지 않겠다”

-

6

아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

-

7

이병헌, 美토크쇼서 진행자 빵 터뜨린 한마디는

-

8

기억력 저하로 흔들리는 노후…‘깜빡깜빡’할 때부터 관리해야

-

9

‘소재 불명’ 경남 미취학 아동, 베트남서 찾았다…알고보니

-

10

법원 “용인 반도체 클러스터 승인 적법”…환경단체 패소

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

4

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

5

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

6

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

7

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

8

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

9

[사설]‘대선 후보 날치기 교체’ 떠올리게 한 한밤 한동훈 기습 제명

-

10

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[광화문에서/이유종]‘폭염의 일상화’ 생존 위협… 함께 살아가는 법 배워야](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/10/131980341.1.png)

댓글 0