공유하기

공간은 감각을 제약한다… 궁궐에 가까웠던 국민 대표자의 집무실[김영민의 본다는 것은]

- 동아일보

글자크기 설정

〈104〉 왕의 상징 가득한 청와대

관람 종료 앞둔 청와대 가봤더니… 내부 들어갈수록 백성 느낌 들어

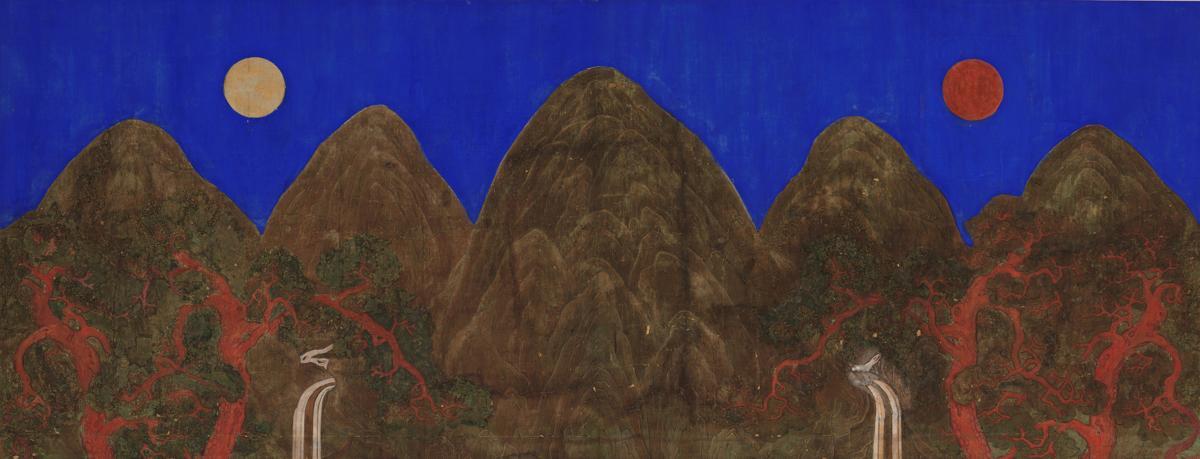

본관엔 일월오봉도 등 왕의 상징… 영빈관 돌기둥은 60t, 높이 13m

집권자가 복종 끌어내기 위한 것… 흙발 드나들어 기세 예전 같을까

유력 기업인들이 모두 모이는 해외 행사에 다녀온 사람에게 들은 이야기다. 참가한 국내 기업 총수들이 모두 같은 호텔에 묵게 됐다. 방과 층 배정을 어떻게 할 것인가. 이 기업들은 모두 국내에 고층빌딩을 가지고 있고, 총수들은 그 고층빌딩들의 맨 위에 있던 사람들이다. 이들이 모여 며칠간이나마 같은 건물을 쓰게 됐으니, 이제 누가 맨 위를 차지해야 하나. 어렵지 않게 해결책을 찾았다. 더 높은 분이 더 높은 층을 써야 한다는 원칙하에 가장 규모가 큰 기업의 총수가 가장 위층을 쓰기로 합의한 것이다. 기업의 세계에서는 규모가 곧 위계다.

깊이도 마찬가지다. 어느 국립대 사회과학대 건물은 길고 어두운 복도로 유명하다. 학생이 그 건물에 있는 교수 연구실을 방문하려고 하면, 계단을 올라와 그 깊은 복도를 바라봐야 한다. 저 복도 안에는 심오한 사람이 심오한 표정으로 심오한 연구를 하고 있을 것 같다. 왠지 움츠러든다. 이제 그 학생은 그 복도 끝 연구실에 있는 교수에 대해 친근감보다는 경외감을 느끼기 시작한다. 그 교수가 실제로 심오한 사람인지와는 관련이 없다. 그 건물의 공간이 그러한 경외감을 불러일으키는 것이다. 공간은 인간의 감각을 제약한다.

자, 이제 청와대 건물 안을 돌아보자. ‘음 과연 크군. 눈이 닿는 어디에도 원탁이 없군. 회의 때마다 자리 배치를 통해 위계를 실감했을 것 같은데. 높은 천장과 넓은 방, 그리고 두꺼운 기둥 역시 인상적이군. 손님을 맞는 영빈관 전면의 돌기둥은 1개 중량이 60t에 달하고 높이 13m에 둘레가 3m나 된다니, 이것은 위압감을 주는 스케일이 아닌가. 이보다 더 큰 곳에 있다가 온 사람이 아니면 기가 꺾이기 십상이겠네. 방문객이여, 그대는 친근함보다는 위압감을 느낄지어다.’

그것은 청와대가 시민 대표자의 집무실이라기보다는 궁궐에 가까웠기 때문이 아닐까. 원래 궁궐은 일반인에게 열려 있지 않은 비밀의 공간이었다. 대한제국 궁내부 차관 고미야 미호마쓰(小宮三保松)가 궁궐 내에 ‘이왕가박물관’을 만들려고 할 때 다음과 같은 반발이 있었을 정도였다. “역대 왕조의 유서 깊은 궁전 건물에 일반인들이 신을 신은 채 흙발로 출입케 하는 것은 참기 어렵다.”

고대 중국의 사상가 한비자는 엄정한 법과 그 법을 운용하는 기술뿐 아니라, 신민의 복종을 끌어낼 수 있는 기세가 다스림에 중요하다고 말했다. 아무리 법을 잘 만들어도 그 법을 제대로 운용하지 않으면 사람들은 복종하지 않는다. 아무리 법을 제대로 운용하려 들어도 집권자의 기세가 없으면 사람들은 복종하지 않는다. 집권자의 으리으리한 건물은 그 기세를 위해 존재한다. 2025년 여름, 청와대를 방문해서 이제 사라져가는 그 기세의 흔적을 보았다. ‘일반인들이 신을 신은 채 흙발로’ 왔다갔다 한 청와대는 이제 예전과 같은 기세는 누리지 못할 것이다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![인생이 끊임없는 자기 연마라면… 노년은 쇠락 아닌 완성의 시간[김영민의 본다는 것은]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/08/03/132122259.1.jpg)

댓글 0