공유하기

660년 7월 11일 신라군-당나라군 만나다[이문영의 다시 보는 그날]

- 동아일보

글자크기 설정

앞서 당나라군은 13만의 대군으로 전선 1900척에 나눠 타 2, 3일 만에 한반도로 건너왔다. 이들은 덕물도(현 인천 옹진군 덕적도)와 인근 섬에 정박했다. 신라 태자 법민(문무왕)은 전함 100척을 거느리고 6월 21일 당나라군을 영접했다. 이때 법민과 당나라군의 장군 소정방은 향후 군사 일정을 약조했다.

소정방이 먼저 일정을 정했다. “나는 바닷길로 가고 대왕의 군대는 육로로 가서 7월 10일에 백제 남쪽에 다다라, 서로 만나 (백제) 의자왕의 도성을 모조리 깨부수길 원합니다.” 법민도 화답했다. “대왕은 서서 대군을 기다리고 있습니다. 대장군이 왔다는 말을 들으면 필시 이부자리에서 새벽 진지를 자시고 올 것입니다.”

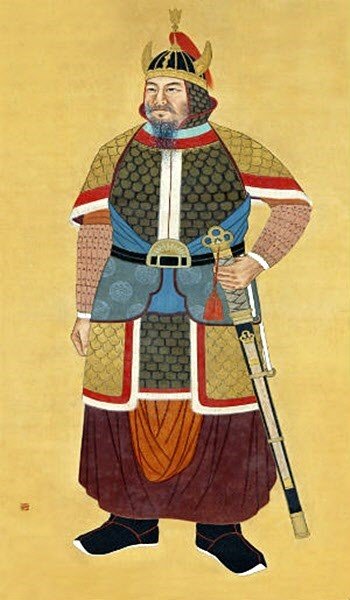

법민은 소정방과의 회동을 성공리에 마치고 돌아온 뒤 대장군 김유신, 백제 정벌군 5만 명과 함께 출전했다. 신라군은 황산벌에서 계백의 5000 결사대를 만나 격전을 치렀다. 예상치 못한 지연이었다. 당나라군과 만나기로 한 일정에서 하루가 늦어진 이유다.

소정방은 신라군이 늦은 것에 대해 화를 내며 신라의 군사 감독관이었던 김문영을 참수하겠다고 말했다. 김유신은 이에 불복하고 항의했다. “대장군이 황산벌 전투를 보지 않고 날짜에 늦은 것을 가지고 죄를 삼으려 하니, 이런 모욕은 참을 수 없다. 반드시 먼저 당나라군과 결전을 치른 후 백제를 깨뜨리겠다.”

김유신의 격렬한 항의에 당나라 군영은 당황했다. 신라군과 싸울 수는 없다고 판단한 소정방은 결국 물러섰다. 소정방은 사실 신라까지 점령하라는 밀명을 받고 온 상황이었고, 김유신도 이 점을 알고 있었다. 김유신은 백제 멸망 후에 당나라군의 경거망동을 막기 위한 철저한 대비태세를 취했다. 태종무열왕은 걱정을 하며 김유신에게 말했다. “당나라군은 우리를 위해 적과 싸웠는데 우리가 그들과 싸운다면 하늘이 우리를 도와주겠는가?” 이에 김유신은 답한다. “개도 주인이 다리를 밟으면 무는 법입니다. 어려움을 만났으니 스스로 벗어나야 합니다.”

신라는 당나라와 연합군을 꾸리는 전략적 선택을 했지만, 경계심을 늦추지 않았다. 타국과의 협력과 경계, 두 과제를 동시에 안고 있었던 것이다. 오늘의 우리도 변화무쌍한 국제 정세 속에서 김유신처럼 협력할 것은 협력하되, 대비할 것은 철저히 대비해야 할 것이다.

이문영의 다시 보는 그날 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

횡설수설

구독

-

e글e글

구독

-

주성하의 ‘北토크’

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![1935년 8월 1일… 여성 의병장 윤희순 숨지다[이문영의 다시 보는 그날]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/30/132101215.5.jpg)

댓글 0