공유하기

[사설]5년 되도록 65%는 사업계획도 못 세운 LH 도심 아파트

- 동아일보

-

입력 2025년 7월 16일 23시 30분

글자크기 설정

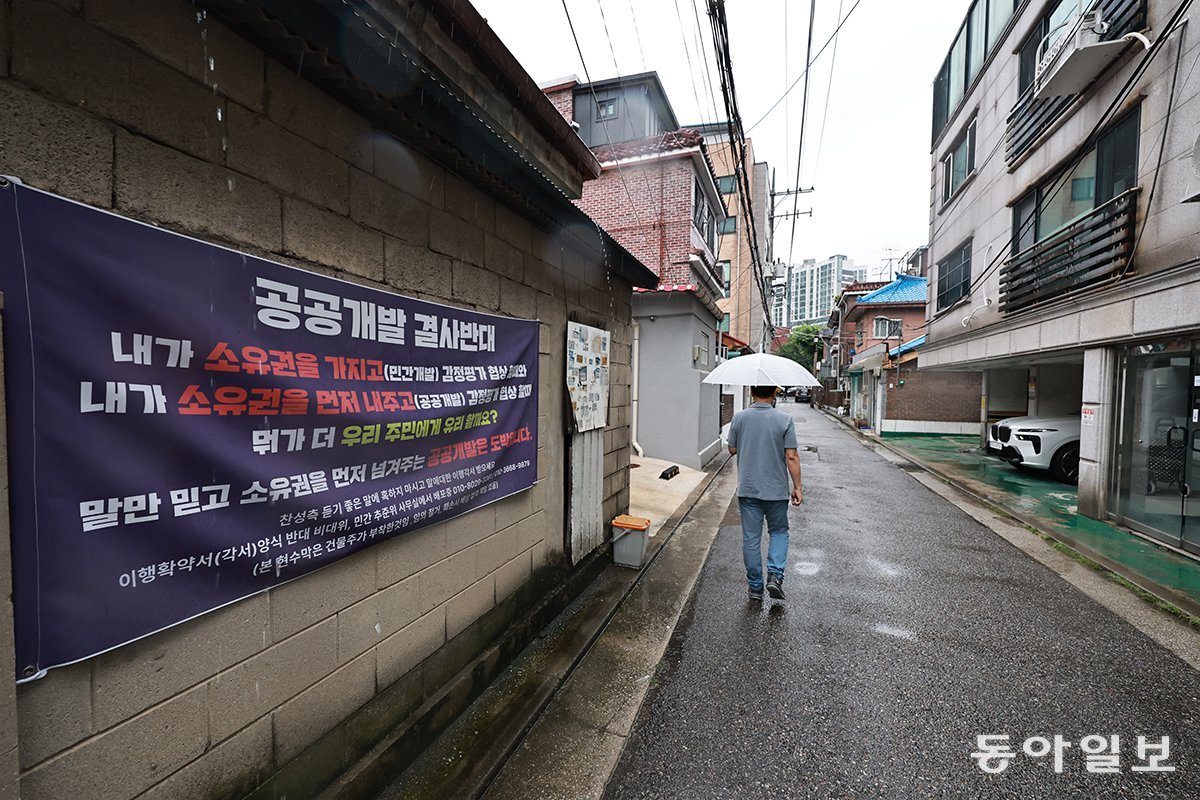

수도권 주택 공급 부족이 심화되는 가운데 한국토지주택공사(LH)가 주도하는 ‘도심 공공주택 복합사업’마저 표류하는 것으로 나타났다. LH가 역세권과 빌라촌 같은 도심 노후 지역을 고밀도로 신속 개발해 주택 공급을 촉진하겠다고 나섰지만, 도입 5년째를 맞은 지금 예정된 물량의 65%는 사업 계획조차 세우지 못하고 있다. 민간 주도의 재건축·재개발이 위축된 상황에서 공공 주도 모델마저 차질을 빚으면서 공급 절벽이 가팔라질 것이라는 우려가 크다.

도심 공공주택 사업은 사업성이 낮아 민간이 개발하기 어려운 도심 낙후 지역을 LH가 부지 확보부터 개발, 분양까지 주도하는 방식이다. 개발 기간을 단축해 도심 주택 공급 속도를 높이겠다는 목적으로 2021년 처음 도입됐다. 그런데 동아일보 취재팀이 후보지로 선정된 전국 75곳의 10만7000여 채 진행 상황을 점검한 결과, 7만여 채는 사업 계획을 정하지 못한 상태였다. 사업 승인을 받는 등 입주가 확정된 물량은 1만 채도 안 됐다.

이는 공사비 급등 등의 여파로 사업성이 떨어지면서 지역 주민들의 반발이 이어진 탓이다. 하지만 보다 근본적으로는 새로운 개발 모델을 도입한 LH의 사업 역량이 미흡한 영향이 크다. 수익성보다 공공 기여 등을 앞세우다 보니 민간 개발보다 사업 계획 수립에 시간이 더 걸리고, LH 담당 직원이 인사 발령이라도 나면 행정 처리가 지체되는 일이 부지기수라고 한다.

정부는 LH의 전반적인 사업 구조를 바꿔 택지 조성·개발·시행 등을 모두 떠맡는 방안을 검토하고 있는데 이를 위해선 LH의 체질 개선과 역량 제고가 반드시 선행돼야 한다. LH는 임직원들의 땅 투기와 아파트 철근 누락 사태 등으로 두 차례나 ‘해체 수준의 개혁’을 표방한 혁신안을 내놨지만 눈에 띄는 성과를 전혀 내지 못하고 있다. 공공 주도 개발로 주택 공급을 늘리고, 서민 주거 안정이라는 공기업의 역할을 제대로 수행하게 하려면 더 이상 말뿐인 LH 개혁에 그쳐선 안 된다.

사설 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

내가 만난 명문장

구독

-

e글e글

구독

-

동아경제 人터뷰

구독

트렌드뉴스

-

1

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

2

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

3

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

4

[단독]“여사님 약속한 비례 유효한지”…윤영호, 해임 뒤에도 건진에 청탁

-

5

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

6

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

7

李, 우상호 이어 이번에도 정무수석에 ‘비명계’ 홍익표 선택

-

8

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

9

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

10

‘검정고무신’ 성우 선은혜, 40세에 세상 떠나…동료·팬 추모

-

1

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

2

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

3

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

4

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

5

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

6

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

7

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

8

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

9

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

10

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

트렌드뉴스

-

1

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

2

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

3

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

4

[단독]“여사님 약속한 비례 유효한지”…윤영호, 해임 뒤에도 건진에 청탁

-

5

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

6

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

7

李, 우상호 이어 이번에도 정무수석에 ‘비명계’ 홍익표 선택

-

8

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

9

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

10

‘검정고무신’ 성우 선은혜, 40세에 세상 떠나…동료·팬 추모

-

1

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

2

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

3

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

4

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

5

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

6

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

7

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

8

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

9

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

10

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]20대 취업자도 고용률도 마이너스… 늘어나는 ‘장백청’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2026/01/18/133181404.1.png)

댓글 0