‘흙수저’ 등장하니 출산율 급전직하?… 한국의 변곡점 ‘2015년 미스터리’ [세종팀의 정책워치]

- 동아일보

-

입력 2024년 5월 27일 14시 01분

공유하기

글자크기 설정

| “2015년 한국에 도대체 무슨 일이 있었던 것인지, ‘2015년 미스터리’에 대한 토론이 내부에서 꽤 있었습니다.” |

출산율과 청년실업률 같은 주요 사회, 경제 지표가 악화하는 과정에서 2015년이 변곡점이었을 수도 있다는 시각으로 과거 상황을 되짚어 봤다는 설명이었는데요.

기재부 고유의 경제 정책은 물론 국가적 과제인 출산율 제고를 위해서도 각종 지표 악화의 원인과 해법을 고민하는 것은 당연한 일이겠습니다.

2015년 전후의 한국에 무슨 일이 있었던 것인지에 대한 기재부의 생각을 한번 가볍게 풀어보겠습니다.

● “2015년에 ‘흙수저’ 등 수저계급론 본격 확산”

| 헬조선 이용자들은 “금수저를 물고 태어날 노력을 하지 않았다”며 자책합니다. 사는 게 힘들다는 젊은이의 절규에 “철없는 소리다. 모두 너희들의 노력이 부족한 탓”이라고 일갈하는 기성세대에 대한 풍자지요. 금수저는 태어난 가정의 유복함을 드러내는 최고 수준으로, 그 뒤를 이어 은수저-동수저-흙수저가 있습니다. 흙수저를 물고 태어난 젊은이는 사회가 주입시키는 대로 죽어라 노력해도 혼자 힘으로 어찌할 수 없는 거대한 벽이 있다는 걸 깨달아 갑니다. 개인의 좌절이 사회구조적 한계 때문이라고 느끼는 젊은이가 많아질수록 그 사회는 미래를 잃어 갑니다. |

실제로 기재부도 2015년에 한 인터넷 커뮤니티를 중심으로 수저계급론이 처음 등장해 급격히 퍼져나간 것으로 보고 있습니다.

청년층을 중심으로 한 수저계급론의 등장과 확산이 사회, 경제 지표 악화의 원인일 수는 없겠고, 그 결과에 가까울 수 있는데요.

이 시기 청년층이 겪었던 어려움에 대해 기재부 관계자는 “베이비붐 세대의 상당수가 아직 노동시장에 머물러 있는 상황에서 청년층과의 노동시장 경쟁이 상당히 치열했기 때문일 수 있다”고 얘기합니다.

1955년부터 1963년생까지의 이른바 1차 ‘베이비붐 세대’ 세대가 정년을 앞두고 있지만 여전히 상당수가 노동시장에 머물러 있는 시점에 그 자녀뻘인 ‘에코 세대’ 청년층이 노동시장에 진입하면서 치열한 일자리 경쟁이 벌어졌다는 것인데요.

이런 문제는 20대(20~29세) 실업률이 2011년 7.4% 수준에서 2015년 9.0%를 기록한 데 이어 2017년에는 9.9%로 10%에 육박했던 통계 수치로도 확인이 됩니다.

기재부에서는 이 시기에 수저계급론 확산과 함께 남녀 간 성별 갈등이 격화했던 흐름 역시 노동시장에서의 경쟁이 낳은 결과일 수 있다는 설명이 나옵니다.

여성도 높은 수준의 교육을 받은 에코 세대에서 전체적인 일자리 여건이 악화하면서 자연스레 남녀 간에도 치열한 경쟁이 펼쳐질 수밖에 없었고, 자연스레 사회적으로도 갈등 요소가 됐다는 것입니다.

● “경쟁 강도 높아지며 ‘계층이동’ 가능성 인식도 급락”

이런 상황에서 시민들의 인식도 상당히 변화한 것으로 보입니다.

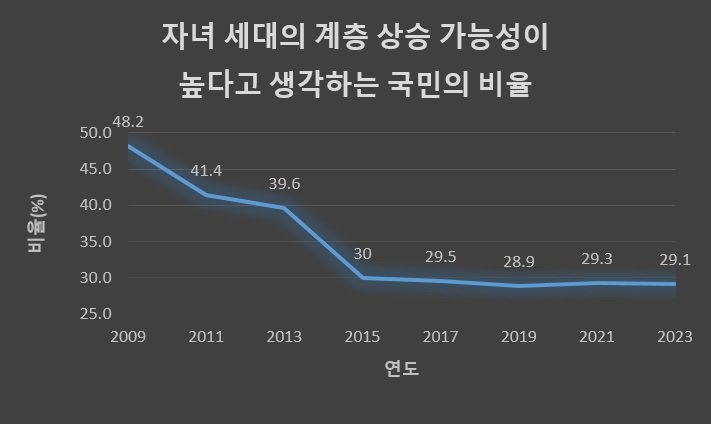

한국에서 ‘자녀 세대의 계층 상승 가능성이 높다’고 생각하는 국민의 비율은 2009년 48.2%에 이르렀는데요.

이 비율은 2013년 39.6%로 떨어진 데 이어 2015년에는 30.0%까지 급락했습니다. 그리고 이 수치는 좀처럼 반등하지 못하면서 지난해까지도 29.1%에 머무르고 있습니다.

이에 대해 기재부 관계자는 “청년층의 노동시장 여건은 베이비붐 세대의 순차적인 은퇴로 점차 개선됐지만 한번 악화한 사회 이동성에 대한 인식은 쉽게 회복되지 못하는 것일 수 있다”고 진단했습니다.

● “‘중국제조 2025’ 내놓은 중국… 대중 수출 역성장도 영향”

‘2015년 미스터리’가 해외 상황과 일부 연관돼 있다는 설명도 있었다고 합니다.

2015년 5월 중국은 ‘중국제조 2025’라는 장기 계획을 발표하는데요. 중국이 10대 핵심 산업 23개 분야를 미래 전략 산업으로 육성해 제조업을 획기적으로 성장시키겠다는 계획이었습니다.

한국의 대표적인 수출 시장이었던 중국이 한국의 경쟁자로 성장하는 흐름이 이어지면서 2015년과 2016년에는 한국의 대(對)중국 수출이 역성장했습니다.

2008년 914억 달러에서 2010년 1168억 달러, 2012년 1343억 달러, 2014년 1453억 달러로 빠르게 늘어나던 대중국 수출이 2015년 1371억 달러에 이어 2016년 1244억 달러로 2년 연속 감소한 것입니다.

기재부에서는 세계 시장에서 중국과의 경쟁이 본격화되는 과정에서의 ‘중국 쇼크’가 국내 수출 기업의 위축을 가져왔고 국내 경기는 물론 노동시장에도 일정 부분 충격을 줬을 수 있다는 설명이 나옵니다.

● “부동산 문제도 수시로 악영향”

노동시장과 대외 교역 여건 등은 사회, 경제 전반에 상당히 중요한 요소지만 이것만으로 모든 것을 설명할 수는 없습니다.

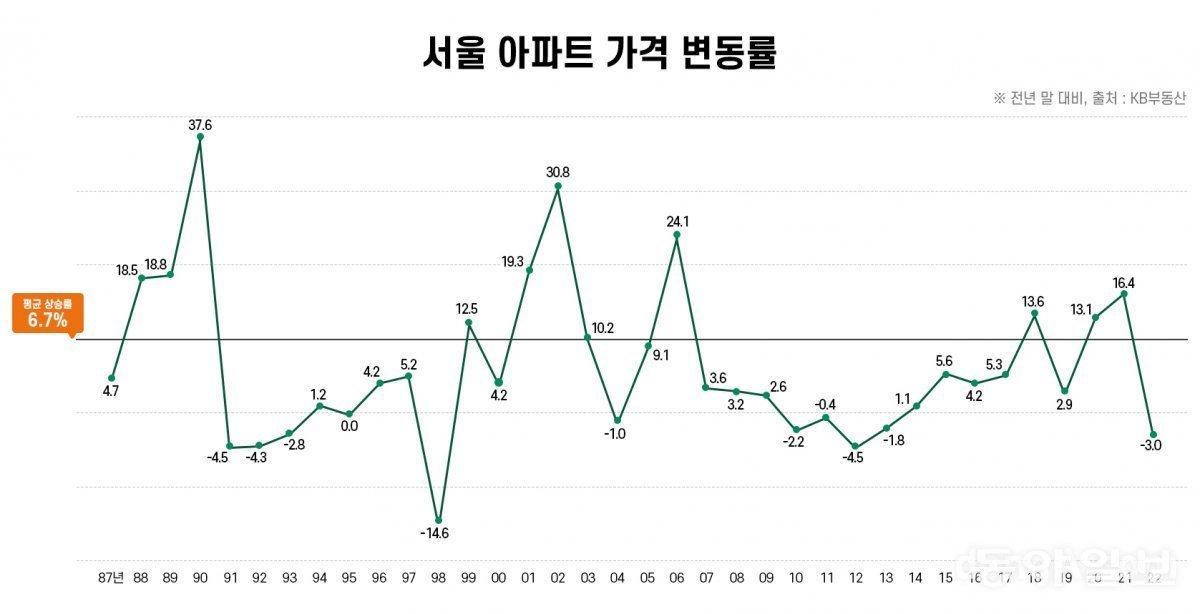

기재부는 ‘2015년 미스터리’에 접근하면서 부동산 가격 이슈도 함께 살펴봤다고 하는데요. 부동산을 중심으로 급격히 벌어진 자산 격차가 시민들의 사회 이동성 인식을 악화시켰을 수 있다는 생각이겠습니다.

다만 2015년 전후보다는 그 이후에 부동산 이슈가 더 크게 부각됐다는 설명도 나옵니다.

2006년 부동산 가격이 비정상적으로 폭등했던 시기를 지나 2015년 무렵에는 부동산 가격이 다소 안정화됐는데 2020년 이후 또 다시 폭등을 경험하면서 부동산과 관련한 부담이 커졌다는 것입니다.

등락이 있지만 수시로 큰 폭으로 상승하는 국내의 부동산 가격이 사회, 경제 전반에 큰 영향을 미칠 수 밖에 없다는 것은 정부 뿐만 아니라 민간 전문가들도 지적하는 바입니다.

경제 정책을 총괄하는 기재부는 아무래도 여러 사회 현상을 경제적인 관점에서 바라볼 가능성이 큽니다.

오늘 살펴본 ‘2015년 미스터리’와 여기에 대한 설명은 “2015년을 전후한 노동시장 및 대외 경제 여건 악화가 한국 사회의 경제적 활력을 떨어뜨렸고 이런 상황 속에 2015년 1.24명이었던 합계출산율이 지난해 0.72명까지 떨어진 것”으로 보는 시각이라고 할 수 있겠습니다.

물론 한국이 ‘아이 낳기 힘든 혹은 싫은 나라’가 된 이유에는 당연히 이보다 다양한 이유가 있고 기재부 안에서도 다른 요인에 대한 분석이 함께 진행 중입니다.

또 다른 시각과 분석, 그리고 여기에 따른 해법들은 다른 기사를 통해 또 소개하도록 하겠습니다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘매장량’ 110억 배럴과 ‘탐사자원량’ 140억 배럴 비교한 尹대통령 [세종팀의 정책워치]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/06/04/125270945.1.jpg)

댓글 0