[미용성형 공화국의 그림자]

美-加 등 일부 간호사 미용시술 허용

일각 “미용의료 특별소비세 부과해

필수의료 지원에 투자해야” 주장도

“등록된 미용 간호사와 맞춤형 치료 계획을 상담해 보세요.”지난달 16일(현지 시간) 캐나다 온타리오주 토론토의 유니온 스테이션 역. 역사 지하상가의 한 미용의원에는 이 같은 홍보문구가 걸려 있었다. 내부에는 백인 여성 2, 3명이 간호사에게 시술을 받기 위해 대기 중이었다.

최근 정부와 의료계에선 의대를 갓 졸업한 일반의가 미용의원에서 월 1500만 원가량을 받으며 필수과 전문의보다 돈을 더 많이 버는 현실을 바꿔야 ‘미용성형 공화국’ 문제가 해소될 것이란 지적이 나온다.

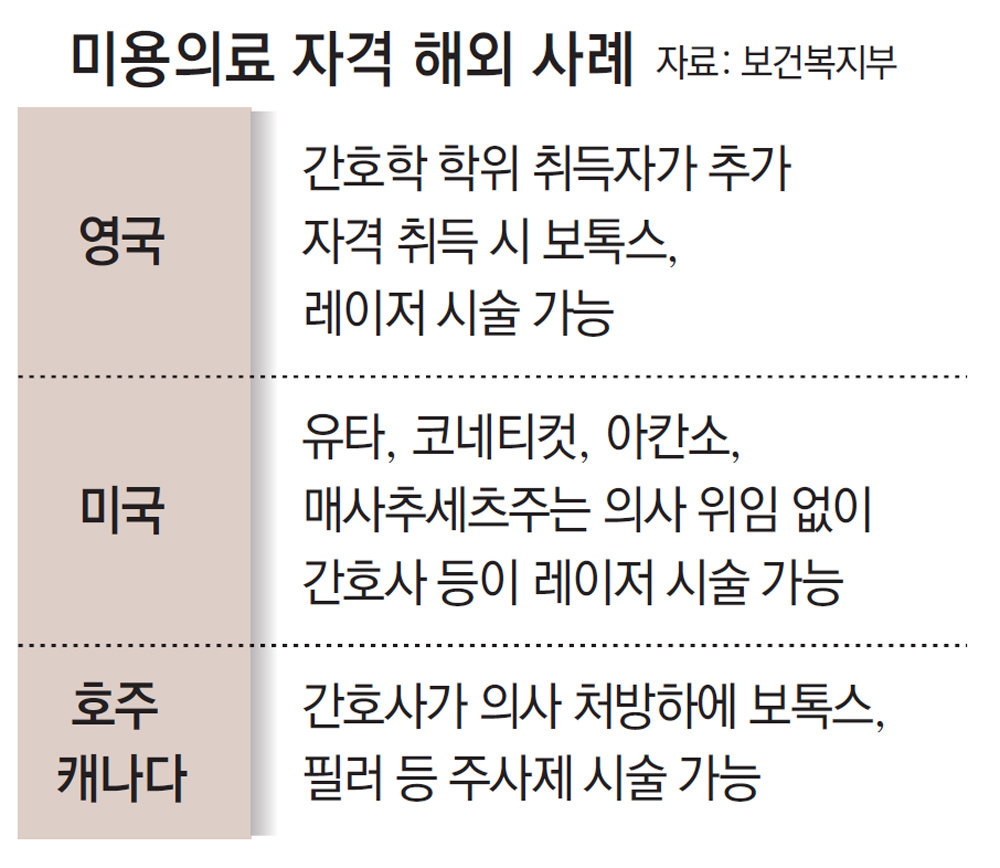

해법 중 하나로 꼽히는 것이 ‘미용의료 개방’이다. 캐나다 온타리오주의 경우 자격이 있는 일부 간호사가 보톡스 주사 등 미용 시술을 독자적으로 할 수 있도록 허용하고 있다. 미국, 호주 등에서도 간호사가 제한적으로 미용 시술을 할 수 있다.

다만 네트워크 미용의원처럼 부실 시술 논란이 불거지는 것을 막으려면 자격은 개방하되 품질은 엄격하게 관리해야 한다는 지적이 나온다. 간호사에게 미용 시술을 허용하는 영국의 경우 독립기관인 사회서비스품질위원회(CQC)에서 미용 시술을 포함한 의료 행위가 환자의 안전을 해치지 않도록 관리하고 있다.

미용의료에 특별소비세를 부과하고 이를 필수의료 지원에 쓰자는 의견도 있다. 정재훈 고려대 예방의학과 교수는 “미용의료에서 일하는 일반의도 교육을 받고 의사 면허를 취득하면서 보건의료 시스템을 이용한다”며 “이 시스템이 지속가능하게 유지되도록 세금을 더 내게 하고 이를 필수의료에 투자할 수 있다”고 했다. 하지만 특별소비세 도입을 두고 일반 진료에 대해 면제하는 부가가치세(10%)를 이미 미용의료에선 부담하고 있다는 지적이 나온다. 또 추가로 세금을 내게 할 경우 소비자 부담만 늘어나는 결과가 될 것이란 우려도 있다.

한국 정부는 ‘미용성형 쏠림 현상’을 개선하겠다며 올 2월 발표한 필수의료 패키지에서 보톡스, 필러 등 미용 시술 중 일부를 의사 면허 없이 할 수 있도록 허용하겠다는 방침을 밝혔다. 당시 박민수 보건복지부 2차관은 “의사들이 소득이 높고 워라밸(일과 삶의 균형)이 좋은 미용성형 시장으로 빠져나가는 게 필수의료의 문제”라며 경쟁을 통해 기대소득을 낮추겠다고 강조했다. 하지만 이에 대해 의사들은 “환자 안전성을 담보할 수 없을 것”이라고 즉각 반발했다. 정부는 올 8월 내놓은 ‘의료개혁 1차 실행 방안’에서 원론적 개방 방침만 재확인했을 뿐, 구체적인 개방 범위 등에 대해선 논의에 속도를 못 내고 있다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]“김상민, 尹 부부에 檢 동향 수시 보고”… ‘정치검사’의 민낯](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/132394202.1.thumb.jpg)

댓글 0