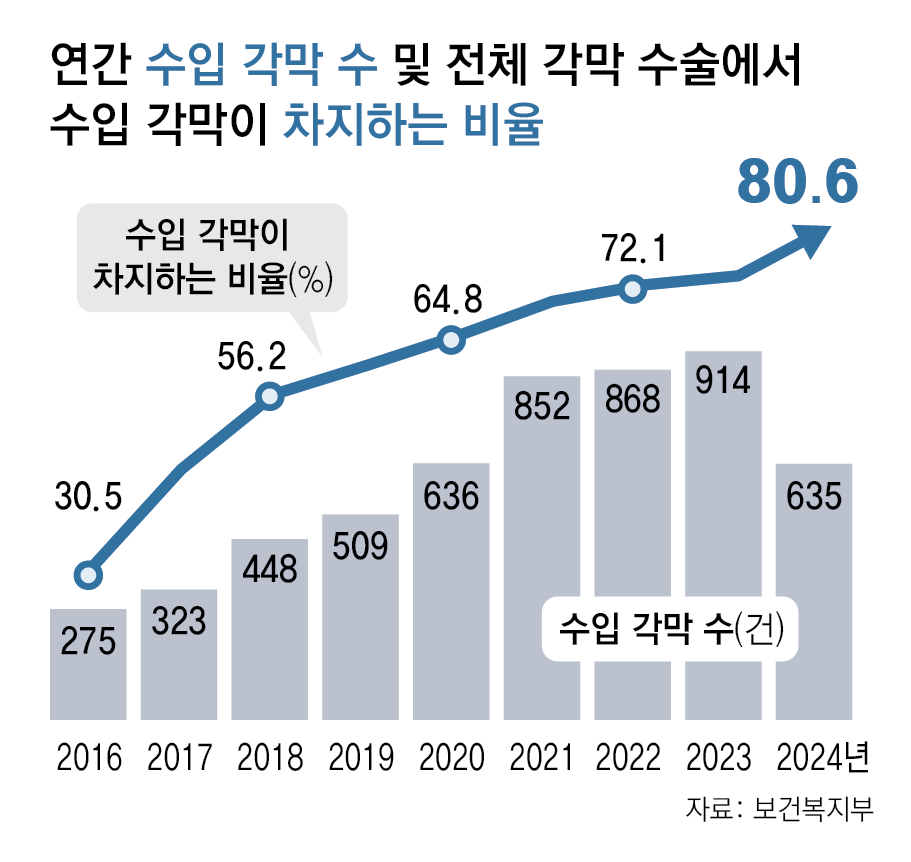

수입 각막, 2016년 30%→작년 80%

지난해 국내에서 진행된 각막 이식 수술 5건 중 4건이 해외에서 수입된 각막으로 이뤄진 것으로 나타났다. 수입 각막은 별도 관리 체계나 관련 법률이 없어 안전성 확보를 위한 조치가 필요하다는 지적이 나온다.

19일 보건복지부에 따르면 지난해 전체 각막 이식 수술(788건) 중 80.5%(635건)가 해외에서 수입된 각막으로 이뤄졌다. 수입 각막 수술의 비중은 매년 늘고 있다. 2016년에는 전체 899건 중 275건(30.5%)이 수입 각막으로 수술했지만, 2019년에는 60.4%로 늘었다.

국내 기증자에 의한 각막 이식 수술은 제자리걸음을 하다가 지난해 감소세를 보였다. 장기 기증 인식이 좀처럼 확산하지 않는 상황에서 지난해 의정 갈등으로 전공의(인턴, 레지던트)들이 수련병원을 이탈한 뒤 수술이 줄었다.

국내기증 각막 이식 9년 대기… “수입되면 2, 3일내 나가”

이식할 각막도 수입의존

각막, 인체조직 아닌 ‘장기’로 분류

관리 미흡 일부 생체정보 없이 수입

의료계 “안은행 설립, 체계적 관리를”

8일 서울 서초구 서울성모병원 대학 본관 지하의 안(眼)은행 내부에는 각막 보관용 냉장고와 냉동고 등이 들어서 있었다. 내부가 들여다보이는 냉장고 안에는 흰색 각막이 진홍색 보존액을 넣은 작은 통에 담겨 있었다. 안은행 관계자는 “보관 중인 각막들은 수입된 각막”이라며 “수입 각막이 안은행에 들어오면 대부분 2, 3일 안에 나간다”고 설명했다.각막, 인체조직 아닌 ‘장기’로 분류

관리 미흡 일부 생체정보 없이 수입

의료계 “안은행 설립, 체계적 관리를”

각막은 혈관이 없어 혈액형 등이 맞지 않아도 다른 장기보다 거부반응이 적다. 뇌사자 사망 전에만 적출할 수 있는 장기와 달리 사후에도 채취할 수 있다. 의료 현장에서는 뼈, 피부, 신경 등 인체 조직처럼 각막을 수입해 쓴다.

다만 각막 이식 대기 환자는 많은데 각막 기증자는 턱없이 적다 보니 수입 각막 의존도는 꾸준히 높아지고 있다. 국립장기조직혈액관리원이 지난해 발간한 ‘장기 등 기증 및 이식 통계연보’에 따르면 국내 각막 이식 대기자는 2190명으로 이식 평균 대기일은 3305일, 약 9년에 이른다. 사랑의장기기증운동본부 관계자는 “각막 기증에 대한 인식이 낮은 등 문화적 요인으로 인해 각막을 기증하는 사람이 부족한 상황”이라고 설명했다.

각막 이식 수술은 고난도 수술로 분류돼 대부분 수련병원 등 대형병원에서 이뤄진다. 한 서울 대학병원 안과 교수는 “전공의가 주로 각막을 채취하러 가는데 전공의 이탈 후 각막을 채취할 인원이 부족해진 상황”이라고 설명했다.

복지부 관계자는 “체계 정비를 위해 연구용역과 법 개정 등을 시도했으나 답보 상태”라며 “의료계와 협의해 나갈 계획”이라고 말했다.

국내에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 각막 수입 대행업체는 기증자 인종, 성별 등의 생체 정보 등을 제공하는 미국에서 각막을 수입해 오고 있다. 다만 관련 규정이 없다 보니 일부 의료 기기 수입 업체는 생체 정보를 제공하지 않는 필리핀 등에서 각막을 수입하고 있는 것으로 알려졌다.

의료 현장에서는 각막을 인체 조직으로 분류해 기증을 활성화하고 관리 체계를 갖춰야 한다는 목소리가 나온다. 현재 미국과 독일, 오스트리아 등에서도 각막을 인체 조직으로 분류하고 있다.

다만 반대 의견도 있다. 김현승 서울성모병원 안과 교수는 “각막은 내부에 세포 등이 있기에 인체 조직이라기보다 장기로 봐야 한다”며 “성급하게 규정을 바꿀 경우 관리 부실 우려가 있다”고 말했다. 미국처럼 안구 수득과 분배를 관리하는 ‘한국형 안은행’을 만들어 기증된 안구 등을 체계적으로 관리해야 한다는 주장도 나온다. 김홍균 한국각막학회장은 “국립 안은행을 설립하고 기관에서 각막 수득, 분배까지 담당하는 것이 효율적일 것”이라고 말했다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[단독]‘다크웹’에 한국인 개인정보 4억6000만건, 웃돈 붙여 거래도](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/22/131658844.1.jpg)

댓글 0