공유하기

세상에게 버림받은 삶에도 ‘한 점의 봄’은 오는가

- 동아일보

-

입력 2025년 4월 2일 14시 45분

글자크기 설정

[한시를 영화로 읊다] 〈103〉 가라앉은 배와 병든 나무

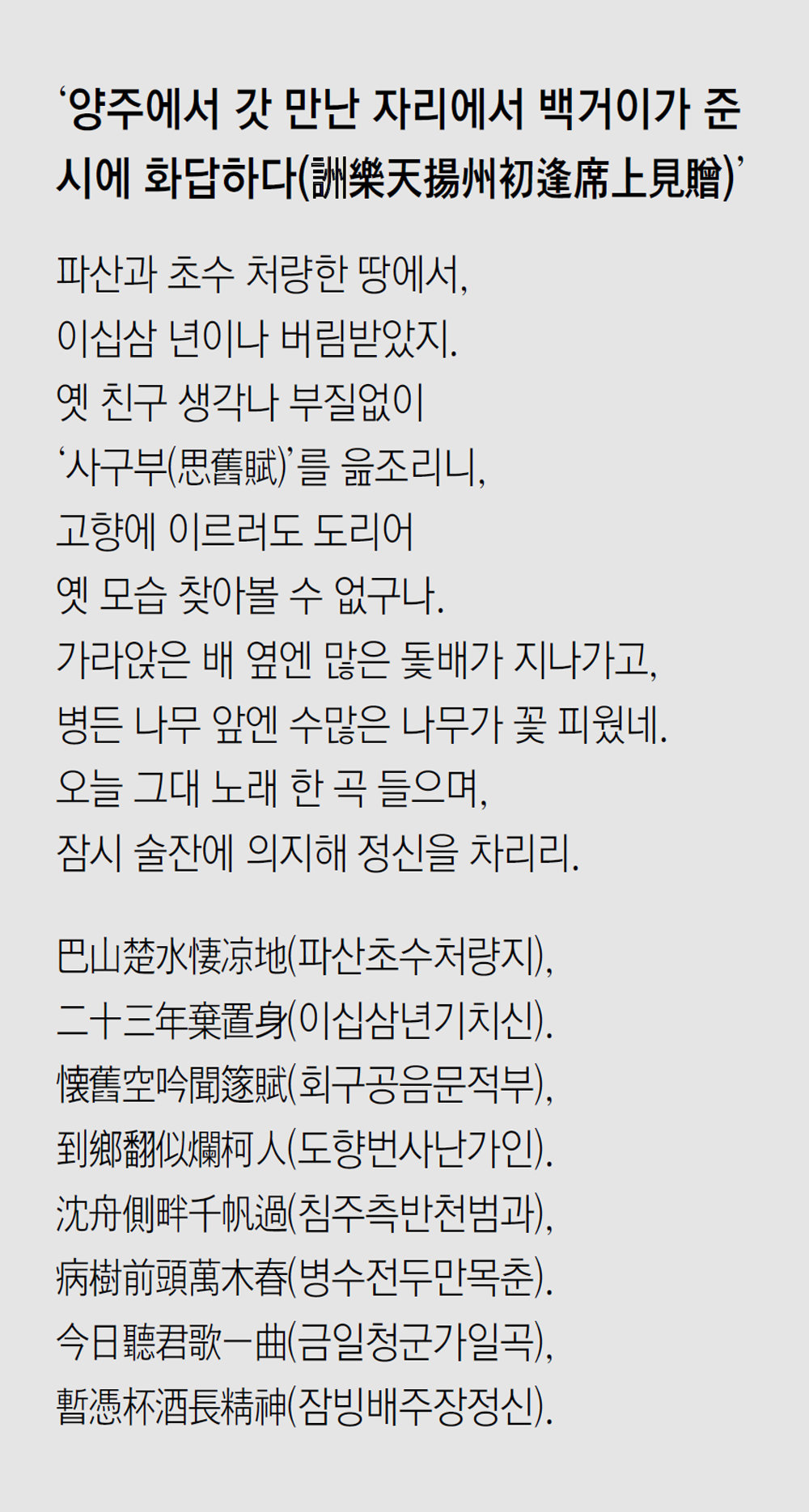

존 웰스 감독의 ‘더 컴퍼니 맨’(2010년)에선 몸 바쳐 일하던 회사에서 갑자기 정리 해고된 등장인물 간의 동병상련이 인상적으로 그려진다. 중앙 정계에서 밀려나 오랜 세월 외직으로 떠돌던 당나라 유우석(劉禹錫, 772∼842)은 비슷한 처지의 백거이가 준 동병상련의 시(‘醉贈劉二十八使君’)에 이렇게 화답했다.

시인의 23년간의 좌절과 회한이 잘 드러난다. 세 번째 구절의 ‘사구부(思舊賦)’는 진(晉)나라 상수(向秀)가 억울하게 죽은 벗 혜강(嵆康)과 여안(呂安)을 그리워한 작품인데, 시인 역시 막역한 친구 유종원 등이 이미 세상을 떴기 때문에 한 말이다.

미셸 하자나비시우스 감독의 ‘아티스트’(2011년)에서도 염량세태의 인생유전이 잘 드러난다. 과거 무성영화 대스타였던 조지는 유성영화의 등장으로 차츰 설 자리를 잃게 된다. 반면 왕년에 조지의 영화에서 단역에 불과했던 페피는 유성영화 시대의 새로운 스타가 된다. 두 사람은 레스토랑에서 우연히 마주치는데, 누구도 찾지 않는 조지와 달리 페피는 영화제작자들에게 둘러싸여 처지가 대조된다.

영화에서 조지가 페피의 도움으로 재기하게 되는 것으로 끝났다면, 시인은 친구 백거이의 위로에 다시 힘을 내겠다는 의지를 피력하는 것으로 시를 마무리했다. 자신이 처한 현실에 대해 자조하기보다 활달하게 수용하려는 시인의 마음 자세를 보여준다. 청나라 비평가 심덕잠(沈德潛)은 이를 두고 불공평한 인간사를 우리가 어떻게 받아들여야 하는지를 일깨워 준다고 지적한 바 있다.(‘唐詩別裁’)

이 시는 후일 조선의 불우한 문인의 심금을 울리기도 했다. 유희춘(柳希春, 1513∼1577) 역시 20년간의 유배에서 풀려나 시를 본떠 자신의 심회를 담은 작품을 남겼다.(‘效劉中山詩’) 다만 유희춘의 리메이크작에선 “병든 나무도 오히려 한 점의 봄을 머금었구나(病樹猶含一點春)”라고 바꿔 써서 현실에 대한 마지막 희망만큼은 남겨두고자 했다.

한시를 영화로 읊다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

김승련 칼럼

구독

-

횡설수설

구독

-

내가 만난 명문장

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0