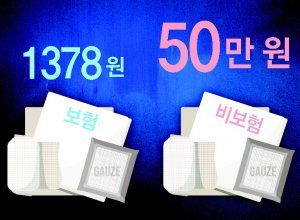

[횡설수설/이진영]보험 되면 1378원, 안 되면 50만 원… 같은 거즈인데

- 동아일보

-

입력 2025년 7월 23일 23시 21분

공유하기

글자크기 설정

의료 시장은 정보 불균형이 발생하는 대표적인 영역이다. 전문가인 의사가 환자에게 해가 되진 않지만 꼭 필요하지 않은 검사나 투약을 권유해도 알 도리가 없다. 건강보험이 적용되는(급여) 약이 있는데 보험이 안 되는(비급여) 비싼 약을 쓰는 것이 대표적인 사례다. 경제정의실천시민연합이 동일한 성분의 의약품 가격을 따져본 결과 급여냐 비급여냐에 따라 가격이 수백 배까지 차이가 나는 것으로 나타났다.

▷경실련이 22일 가격 실태를 공개한 의약품은 거즈나 솜 같은 지혈보조제 33개 제품과 내시경 검사 등에 활용되는 국소마취제 11개 제품이다. 지혈보조제는 급여 제품(9개)보다 비급여 제품(24개)이 훨씬 많았고 급여일 경우 1378원인 가격이 비급여가 되면 평균 50만1814원으로 364.2배가 됐다. 국소마취제도 급여(3개)보다 비급여(8개)가 많았는데 급여일 경우 489원짜리가 비급여가 되면 1만5199원으로 뛰었다. 나쁜 의사를 만날 경우 1378원이면 될 거즈에 덤탱이를 써 50만 원을 지불해야 할 수도 있다는 것이다.

▷급여와 비급여 제품이 뒤섞여 사용되는 이유는 의약품의 경우 의료행위나 치료 재료와 달리 건보 등재 신청 의무가 없어 제약사들이 이 틈을 이용해 유사 제품의 건보 등재를 회피하는 꼼수를 부리기 때문이다. 경실련이 조사한 A지혈보조제는 제약사가 건보 급여 등재를 취하하고 비급여로 돌렸는데 취하 전 8324원이던 제품이 12만6410원으로 15배 넘게 뛰었다. 병원도 가급적 비싼 비급여 의약품을 써서 환자에게 폭리를 취하는 것으로 의심된다는 게 경실련 주장이다.

▷우리나라는 경상 의료비 중 약제비 지출 비중이 18%로 경제협력개발기구(OECD) 평균인 14.2%보다 높고 회원국 중 순위가 7위다(2022년 기준). 제약사와 병원의 도덕적 해이와 환자의 과잉 의료 소비가 맞물려 필요 이상으로 많이 쓰거나 비싼 약품을 쓰면서 선량한 건보 및 실손보험 가입자들만 손해를 보고 있다는 뜻이다. 원가도 못 맞춰 주는 수가를 현실화하고 실손보험 제도도 손봐야 한다. 의사는 양심껏 1378원짜리 거즈를 권하고, 실손보험에 가입한 환자는 50만 원짜리 거즈가 아니면 손해 본 것 같은 기분이 들지 않게 하는 것이 진짜 중요한 의료 개혁이다.

횡설수설 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

횡설수설

구독

-

사설

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[횡설수설/박중현]트럼프가 지우고 다시 쓴 일본의 대미 투자액](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/24/132067850.1.jpg)

댓글 0