공유하기

소 꿈[나민애의 시가 깃든 삶]〈511·끝〉

- 동아일보

-

입력 2025년 7월 25일 23시 06분

글자크기 설정

소가 나를 찾아온 밤엔

마음이 들썩여 잠을 잘 수가 없네

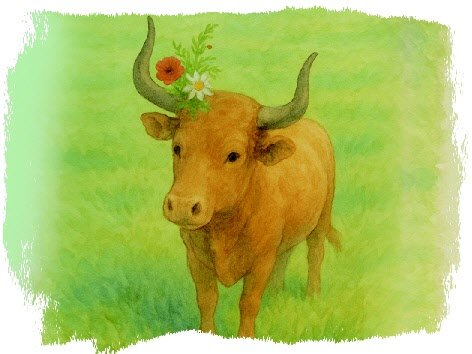

뿔에 칡꽃이며 참나리 원추리까지 꽂은 소가

나를 찾아온 밤엔

자귀나무처럼 이파리 오므리고

호박꽃처럼 문 닫고 잘 수가 없네

아이구 그래도 제집이라고 찾아왔구나

엄마는 부엌에서 나와 소를 어루만지고

아버지는 말없이 싸리비로 소 잔등을 쓰다듬다가

콩깍지며 등겨 듬뿍 넣고 쇠죽을 끓이시지

(중략)

웃말 점보네 집에 판 소가 제집 찾아온 밤엔

죽은 어머니 아버지까지 모시고

소가 나를 찾아온 밤엔

마음이 호랑나비 가득 얹은 산초나무같이

흔들려서 잘 수가 없네

―송진권(1970∼ )

이 글이 마지막이다. 이 코너를 딱 10년 전 8월에 시작했고 10년 후 7월에 끝내기로 약속했다. 사람 목숨에 끝이 있으니 글의 목숨에도 끝이 있어야 맞다. 차지한 내 자리를 오래 고집하면 다른 이의 문장이 묻힌다.

인생의 마지막 날, 내가 기억하는 가장 아름다운 문장으로 숨을 거두고 싶은 소망이 있다. 그래서 이 코너의 마지막 날도 가장 아름다운 시로 마무리하려고 한다.

이 시는 소가 꽃을 달고 돌아온 밤의 이야기다. 그 밤엔 잠을 잘 수가 없었다고 한다. 시인의 소는 한때 소였으나 이제는 소가 아니다. 그것은 수많은 이름을 가지고 있다. 간밤에 서러움이 소처럼 찾아와 밤새 잠을 이루지 못하였다. 이 서러움이 나의 소다. 간밤에는 그리움이 소처럼 찾아와 밤새 수런거렸다. 이 그리움이 나의 소다. 간밤에는 분노가 소처럼 찾아와 밤새 나를 두드렸다. 이 분노가 나의 소다. 그것을 내쫓을까 하였으나 이 시를 보고 반성한다. 나의 서러움은 제집을 찾아온 것이니 쫓아낼 방법이 없다. 소죽을 끓여 대접해야 한다. 10년 전, 나의 첫 칼럼은 김종삼의 소였고, 10년 후 마지막 칼럼은 송진권의 소다. 이렇게 우리의 소는 계속 밤잠 못 이루게 찾아올 참이다.

2015년 8월 7일부터 동아일보 지면에 실린 ‘나민애의 시가 깃든 삶’은 10년의 여정 끝에 막을 내립니다. 필자인 나민애 문학평론가님은 10년 간 총 511회 칼럼을 통해 독자들의 일상에 ‘시’라는 아름다움을 선사해 주셨습니다. 시라는 문학 장르를 쉽게 풀어 많은 이에게 때론 미소를, 때론 삶을 돌아보는 통찰을, 때론 인간의 외로움을 가슴으로 느낄수 있게 도와주셨습니다. 나민애 평론가님의 노고에 감사드립니다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

2

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

3

이원종, 유인촌, 이창동…파격? 보은? 정권마다 ‘스타 인사’ 논란

-

4

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

5

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

6

70대 운전자 스쿨존서 ‘과속 돌진’…10대 여아 중상

-

7

‘뇌 나이’ 젊게 하는 간단한 방법 있다…바로 ‘□□’

-

8

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

9

마두로 체포, 왜 ‘데브그루’ 아니고 ‘델타포스’가 했을까?

-

10

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

1

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

2

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

-

3

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

4

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

5

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

6

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

7

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

8

중국發 미세먼지-내몽골 황사 동시에 덮쳐… 전국 숨이 ‘턱턱’

-

9

‘전가의 보도’ 된 트럼프 관세, 반도체 이어 이번엔 그린란드

-

10

[오늘과 내일/우경임]아빠 김병기, 엄마 이혜훈

트렌드뉴스

-

1

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

2

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

3

이원종, 유인촌, 이창동…파격? 보은? 정권마다 ‘스타 인사’ 논란

-

4

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

5

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

6

70대 운전자 스쿨존서 ‘과속 돌진’…10대 여아 중상

-

7

‘뇌 나이’ 젊게 하는 간단한 방법 있다…바로 ‘□□’

-

8

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

9

마두로 체포, 왜 ‘데브그루’ 아니고 ‘델타포스’가 했을까?

-

10

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

1

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

2

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

-

3

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

4

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

5

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

6

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

7

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

8

중국發 미세먼지-내몽골 황사 동시에 덮쳐… 전국 숨이 ‘턱턱’

-

9

‘전가의 보도’ 된 트럼프 관세, 반도체 이어 이번엔 그린란드

-

10

[오늘과 내일/우경임]아빠 김병기, 엄마 이혜훈

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![소 꿈[나민애의 시가 깃든 삶]〈511·끝〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/25/132072479.4.jpg)

댓글 0