[광화문에서/장윤정]K콘텐츠는 훨훨 나는데… 설 자리 잃어버린 K-OTT

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

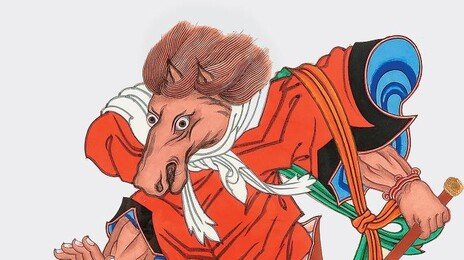

“우리가 만들 수는 없었을까요?” ‘케이팝 데몬 헌터스’ 열풍이 뜨겁다. 넷플릭스 누적 시청 수 1위를 차지하더니, ‘골든’ 등 오리지널 사운드 트랙은 빌보드 차트까지 휩쓸고 있다. K콘텐츠의 경쟁력이 다시 한번 확인됐다며 많은 이들이 환호하고 있지만 마냥 웃으며 바라보기엔 뒷맛이 씁쓸하다. K팝을 테마로 했지만 정작 이 영화를 제작한 것은 소니픽처스이고, 투자와 배급을 맡고 지식재산권(IP)을 가져간 것은 넷플릭스여서다. 지난달 부산에서 과학기술정보통신부 주최로 개최된 ‘글로벌 스트리밍 페스티벌’ 현장에서도 아쉬움의 발언이 쏟아졌다. 류제명 과기부 2차관이 우리가 만들 순 없었냐고 운을 띄우자 김정한 CJ ENM 부사장, 최주희 티빙 대표 등도 같은 아쉬움을 토로한 것. 저승사자, 무당 등 한국적 소재가 전 세계를 사로잡은 성과는 반갑지만, ‘우리 손으로 만들었더라면, 우리 플랫폼에서 터뜨렸더라면’ 하는 뼈아픈 목소리다.

그러나 사실 국내 토종 온라인동영상서비스(OTT)들은 ‘케데헌’ 같은 블록버스터 애니메이션은 언감생심 꿈도 꾸기 힘든 상황이다. 외신에 따르면 케데헌은 제작비만 약 1억 달러(약 1390억 원)에 달한다. 반면 한국의 OTT는 생존 자체를 걱정한다. 1세대 OTT 왓챠는 기업회생 절차에 들어갔고, 티빙은 연간 영업손실이 1000억 원대를 오간다. 티빙과 웨이브는 합병을 추진하며 ‘국가대표 OTT’를 만들겠다고 했지만, 논의는 수년째 제자리걸음이다.

그사이 넷플릭스의 영향력은 더 커졌다. 넷플릭스는 흥행 리스크를 짊어지며 제작비를 책임지는 대신 IP를 독점한다. 콘텐츠가 흥행하면 굿즈, 팝업스토어 수익은 모두 넷플릭스로 돌아간다. 국내 제작사들이 이를 알면서도 넷플릭스를 향하는 건 늘어난 제작비를 감당할 수 있는 자본력을 가진 곳도, 글로벌 시장에 진출할 유일한 창구도 넷플릭스이기 때문이다. 그래서 지금도 좋은 제작 아이디어와 실력 있는 창작자들이 넷플릭스로만 몰리고, 그 결과 또 좋은 콘텐츠가 넷플릭스에서만 나오며, 다시금 넷플릭스의 자금력과 지배력이 강화되는 ‘순환구조’가 되풀이되고 있다.

‘제2의 케데헌’을 한국 제작사와 토종 OTT가 직접 만들어내지 못한다면, K콘텐츠의 화려한 성공은 언제까지나 남의 잔치로만 끝날 수 있다.

광화문에서 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

지금, 여기

구독

-

기고

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[광화문에서/신규진]민감국가 지정 ‘데자뷔’… 구금사태 후속조치 속도 내야](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/09/11/132372411.1.jpg)

댓글 0