“낳아 키울 용기 생겨” 어린 엄마 마음 돌린 보호출산

신생아 유기 막는 제도 시행 1년

299명 안전출산, 160명 친모 품에

어릴 때부터 가정 폭력에 시달리던 이모 양(18)은 학교를 자퇴한 뒤 잠시 사귀던 20대 남성의 아이를 덜컥 가졌다. 임신 사실을 알게 된 부모는 이 양에게 폭언과 폭행을 이어갔고, 아이 아빠와는 연락이 끊겼다.

아이를 지우긴 싫었지만, 출산 기록이 남고 혼자 키우는 것도 이 양에겐 큰 부담이었다. 다행히 임신부가 익명으로 진료를 받고 출산할 수 있는 ‘보호출산제’를 알게 돼 최근 아이를 낳았다. 이 양은 “엄마 품을 떠나보내 미안하지만, 아이가 나보다 나은 인생을 살기 바란다”고 했다.

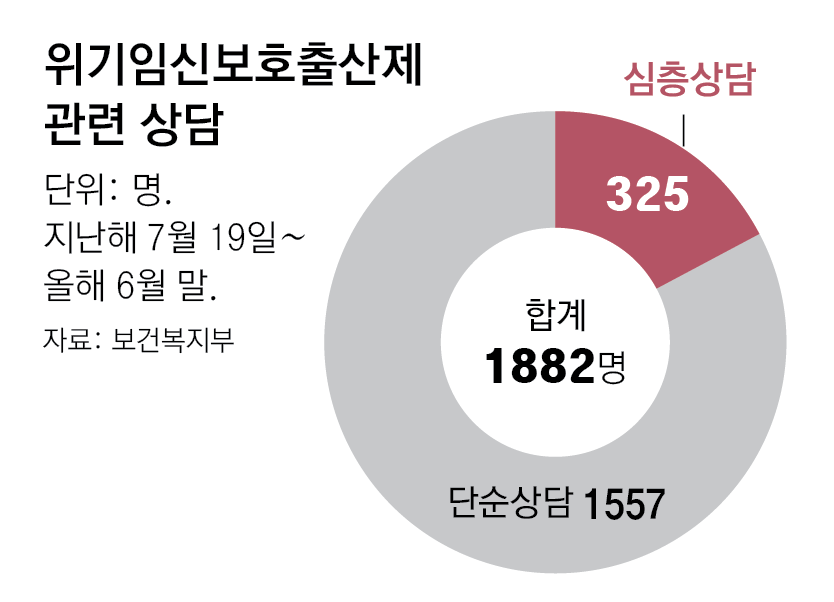

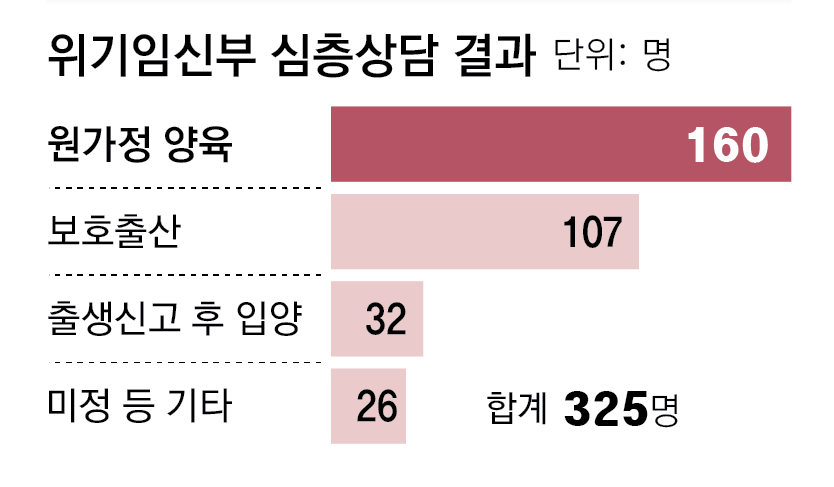

9일 보건복지부에 따르면 신생아 유기와 아동 방임을 막기 위해 지난해 7월 시행된 ‘위기임신 보호출산제’를 통해 지난 1년간 아이 299명이 안전하게 태어난 것으로 확인됐다. 올 6월까지 관련 기관에서 상담을 받고 직접 아이를 키우기로 결심한 산모는 160명이다. 107명은 보호출산을, 32명은 출생신고 후 입양을 보냈다. 복지부 관계자는 “보호출산을 원했던 19명은 상담을 받고 마음을 바꿔 아이를 직접 키우기로 했다”고 말했다.

보호출산제 1년, 299명 안전출산

숙려기간 길수록 자녀 애착 커져… 다른 엄마-아이 보며 육아 결심도

“익명 출산 부추기는 제도는 곤란… 위기임신 막을 근본적 대책 절실”

숙려기간 길수록 자녀 애착 커져… 다른 엄마-아이 보며 육아 결심도

“익명 출산 부추기는 제도는 곤란… 위기임신 막을 근본적 대책 절실”

“예비 신랑이 결혼을 앞두고 바람을 피워 파혼했어요. 뱃속 아이는 14주가 넘어서 낙태하지 못하는 상황이에요. 저 좀 도와주세요.”

최근 서울시 위기임산부 통합지원센터에 20대 여성이 다급한 목소리로 전화를 걸어왔다. 그는 “헤어진 남자친구는 아이를 책임지지 않겠다고 하고, 혼자 낳아 키울 자신도 없다”며 도움을 요청했다. 여성은 센터 소개로 보호출산을 선택했고 출산 후 일주일의 숙려기간 동안 아이를 직접 양육할지 고민했다. 이후 아이를 보호기관에 맡기며 “준비되지 않은 채 너를 맞이해 미안하다”는 마지막 편지를 남겼다. 위기임신 보호출산제는 아이를 키우기 어려운 임산부가 가명으로 출산할 수 있게 한 제도다.

● 숙려기간 길어지면 양육 의지 커져

애란원에서 만난 김모 양(18)도 같은 사례다. 그는 임신한 뒤 아이를 ‘베이비박스’(부모가 아이를 두고 가도록 마련된 상자)에 맡길 생각이었으나 센터 등에서 심층상담을 받은 뒤 보호출산을 선택했다. 이후 아이를 입양기관에 보냈지만 사흘 만에 직접 키우기로 마음을 바꿨다. 김 양은 “숙려기간은 일주일 정도다. 통상보다 좀 더 긴 2개월의 숙려기간을 거쳤고 아이에 대한 애착이 더 커졌다. 출산 전에는 아이를 키우는 것이 너무 두려웠는데, 이젠 아이와 떨어지는 게 더 견딜 수 없다”고 했다.

● “위기임신 막을 근본적인 대책 필요”

위기임신 여성을 지원하는 다양한 제도적 안전판도 필요하다. 임산부는 미성년자, 배우자 및 가족 단절, 장애 및 경제적 자립 불가 등 다양한 이유 때문에 위기임신 상담을 받는다. 하지만 출산한 뒤 사후관리를 하지 않으면 이후에도 다시 보호출산을 선택할 수 있다. 유미숙 한국미혼모지원네트워크 부대표는 “정부가 아동 보호를 위해 보호출산제를 서둘러 시행했지만 위기임신이 왜 생기는지, 재발을 막으려면 어떤 지원을 해야 하는지에 대해선 관심이 없다”고 지적했다.

동아일보 단독 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독

-

e글e글

구독

-

송평인 칼럼

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[단독]입양 보내려던 10대맘, 2개월 숙려후 “차마 못 떨어지겠어요”](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/10/131973333.1.png)

댓글 0